“逆説”の邪馬台国-書紀編1

2020.10.06

【『日本書紀』の中の“邪馬台国”】

先の「“逆説”の邪馬台国-番外編」で終わろうと思ったのですが…。

ついでなので『日本書紀』編を書いておきます。

そのまえに、なぜ、“逆説”とタイトルをつけたのかというと、『逆説の日本史』の第1巻に「卑弥呼」や「邪馬台国」が、新たな解釈をふくめてでてきます。

たとえば、“卑弥呼は日食で殺された”や、“卑弥呼は天照大神だった”などです。

一見、なるほどと思える説なのですが、事実は異なります。

小説家でもある著者は、どうやらあまり深く調べたのではなく、意外性のある面白い説得力のありそうな説を書いたただけなのかもしれません。

唯一、倭の女王「卑弥呼」が記される「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)や、「邪馬台国」があった「倭国」が記される古代支那の史書をよく読まれてはいないようなのです。

そんなこともあって、“本当”の「卑弥呼」と「邪馬台国」の比定に役立つ「あれこれ」を書いてみようと考えて、“逆説”を拝借し、はじめたのが「“逆説”の邪馬台国」シリーズです。

最初は3~4回で書き終わると思っていました。

ですが、書いていくうちに今回で12回になります。

最後に支那の史書だけではなく、「邪馬台国」が直接出てくるわけではありませんが、『日本書紀』のなかの“邪馬台国”にも触れておいたほうがいいと考えて補足することにしました。

1、三数思考(クオリアル・シンキング)

それを述べる前に、順番が前後しますが「邪馬台国」を解明する手法を書いておきます。

「数理法則とクオリアル・ワールド」(伝授講座)から宇宙この世界をつらぬく「数理法則」によって、真相の解明には「三数思考」(クオリアル・シンキング)が重要です。

かんたんにいえば、この世界が「三次元」から成り立っているように、一方向からのみでは「実像」がつかめないのです。

商品の大きさを「タテ×ヨコ×奥行き」で記し、ときに「重さ」も記すように、「基本三数」3(4)数が必要です。

「邪馬台国」の所在も同様です。

「史書」だけでなく「考古学」も必要ですし、全国各地の古代の「時代考証」も必要です。

そういった、最低限まったく異なる3つの方向から検討しないと正しい所在地はみえてきません。

邪馬台国「所在論争」が起きるのは、「魏志倭人伝」の一部しかみていなかったり、「考古学」の一部しかみていなかったり、「一部地域の歴史」しかみていないなど、いずれにしても客観性を欠いて“部分”のみをみて“絶対”だなどと決めつけるからです。

2、「山門説」の一例

たとえば、「魏志倭人伝」をよく読まれていたり、地方の歴史年代を把握されてるとは思いますが、重要な一節を見逃してしまうと、「山門説」や「八女説」になってしまいます。

「魏志倭人伝」に記される位置関係からは残念ながら、当てはまりません。

「山門説」や「八女説」など筑紫平野の南端部の場合、「女王国」(広義の邪馬台国)の北に「伊都国」(いとこく)、「奴国」(なこく)、「不弥国」(ふみこく)があったというのはなんとか該当しますが、「邪馬台国」の南に「21の某国」があったと記されていることに該当しないためです。

「魏志倭人伝」には女王(国)の境界が尽きたその南に「狗奴国」(くなこく)があったと記されています。

狗奴国は、現在の「菊池」など“熊本県界隈”です。

旧「山門」(みやま市瀬高町)は、その南の丘陵や山を挟んで、すぐに熊本県になります。

今もむかしも「川」や「山」が国境(県境)になるのは、生活圏が異なるために変わりません。

つまり、「邪馬台国」の南にあったと記される「21の某国」が存在できる余地が「山門」や「八女」の場合、ないのです。

また、魏の郡使は「邪馬台国」には行っていません。

「伊都国」に駐(とど)まっています。

などの理由から、旧「山門」や現「八女市」は、「邪馬台国」に比定するには明らかに位置関係が「魏志倭人伝」の記述に合わないのです。

3、考古学の陥穽(かんせい)

「三数思考」をもちいると「魏志倭人伝」だけでなく、その資料となった『魏略』(逸文のみ)をはじめ、「倭国」について記される『隋書』『旧唐書』『新唐書』も参考にすることになります。

さらには、直接は記されませんが『日本書紀』も参考にすることで文献から“邪馬台国”の位置が浮かび上がってきます。

文献だけをみても、3つ4つをみないと「邪馬台国」の所在は比定できません。

ですが、文献だけでも片手落ちなのです。

それを確実に証明する「物証」が2番めに必要だからです。

それが「考古学」などですが、考古学も1か所だけでなく「三数思考」によって異なる3点をみることが必要ですし、自分の地域だけでなく、邪馬台国が存在した3世紀の古代日本の全体的な出土状況をみないと、正しいご判断はできません。

考古学によって3世紀の日本全国のすべてが出土していれば、比較検討して「比定」することは相応に可能です。

ただし、日本全国を掘り起こすことは不可能ですし、考古学だけではムリです。

まして一部の地域だけの出土で比定するのは、“無謀”というほかありません。

ちなみに、3世紀の畿内は「青銅器文化」と「石器」がメインで、大陸は遠すぎて交流は行なわれていませんでした。

もし、行なわれていたのであれば、大陸に近い北部九州のように3世紀の「鉄鏃」(てつぞく)などの鉄器製品が相応に出土してもいいはずです。

ですが、ほとんどみられません。

今や多くの関係者が知ることですが「畿内説」学者や研究者は、マスコミを巻き込んで纒向説への“こじつけ”がひどいことで知られています。

良識的な多くの学者や研究者また一般のマニアでさえも、そのことを見抜いてあきれているのです。

「日本学術会議」ではありませんが、古代史や政策などの人文分野では、学者の“権威”などあてになりません。

なぜなら、結果的に間違っていることのほうが多いからです。

ほかのページにも書きましたが、かつて「出雲国」なんて神話にすぎないという歴史学の大家がいましたが、全国の出土数を上回る銅剣が一気に出雲の荒神谷遺跡から出土したことがあります。

感想を求められた大家は、なにも答えられませんでした。

最近の言葉でいえば表現は悪いのですが、“学歴のあるバカ”のたぐいで、“専門”(一部)しか見ておらず、「古代史」や「政治」などのように広く世界全体をみて判断しなければならない分野では、狭い分野にはなるほど間違うことが起こりやすいのです。

4、『日本書紀』の「邪馬台国」

それはともかく、日本の成り立ちを記した『日本書紀』にも当然、「邪馬台国」はシンボリックに記されています。

日本古来からの“万世一系”を記し、“統一独立国家”「大和」を記した『日本書紀』は、九州“倭国”をはじめ各地の歴史を取り込んで、「統一大和一国史」として記しているからです。

この意味は重要なのです。

初代「神武天皇」ご即位以前の「神代」(上、下)の部分など古代はとくにそうです。

先に結論をいえば、古代九州「倭国」は、“高天原”としてが描かれていることが多いようです。

一方、国譲り以前の本州「大国主国連合」(仮)は、“出雲”や“大已貴神”(おおなむちのかみ)の活動などをして描かれています。

このあたりの『日本書紀』の記述は、100%正しいというのではなく、「神代」(上下)には数々の「一書」(あるふみ=別伝)が併載されていることからもわかるように、当時の“記録”や“伝承”が少なく、各豪族によって交錯していたこともあって、相応に“創作”を交えて記されています。

なので字面どおりに『日本書紀』を読んでも“正解”にはいきつきません。

どのような“意志”(意図、考え)のもとに『日本書紀』が記されたのか、その“編纂方針”などを見抜ければ、記述のカラクリ(レトリック)がみえてきます。

天武天皇がなぜ『古事記』や『日本書紀』の編纂を命じたのか。

当時の国内外の情勢がどのようなときに天武は「天皇」になったのか、なぜ“大海人皇子”だったのかなどともかかわっています。

また、天武の皇子で編纂委員長をつとめた歌人「舎人親王」(とねりしんのう)や“卓越”したアドバイザー「藤原不比等」(ふじわらのふひと)が、どのように日本古来からの“万世一系”や“統一独立国家”を記そうとしたのか。

その「編纂方針」や、もちいられている「表記基準また「論理展開」を見抜ければ、隠された実在の九州「倭国」や「邪馬台国」また「卑弥呼」が“おぼろげ”ながらでもみえてきます。

もう一つ重要なのは、大和統一のために、日本各地の有力な豪族たちや国邑(こくゆう)を、どのようにして「天皇」のもとに結集せしめたのか。

その「ノウハウ」などが『日本書紀』の記述からみえてくると、有力な1国でもあった「倭国」や「邪馬台国」また「卑弥呼」の姿がシンボリックながら明らかになっていくのです。

詳しくは後日、機会をみてお届けいたします。

“逆説”の邪馬台国-番外編

2020.10.02

【畿内“日本国”の正体】

「卑弥呼」と「邪馬台国」は、シナの古代史書にしか記されていません。

そのひとつ『旧唐書』には、「倭国伝」と「日本伝」が併記されています。

次の『新唐書』になると「日本伝」のみになりますが、そこには「倭国」と「日本国」とが“合併”また“国名変更”をしたことが記されています。

唐直前の時代がそういうことで、それ以前の「魏志倭人伝」(『魏志』倭人条)に記される「卑弥呼」また「女王国」の3世紀には少なくとも「倭国」と「日本国」があったことがわかります。

もし、これらの史書を“偽書”だと否定するなら、「邪馬台国」そのものが“なかった”としなければつじつまが合いません。

事実は、唐がはじまる直前までは、「倭国」と「日本国」があったのですが、唐の時代(618年~)にはすでに「日本国」に合併していたのが事実です。

1、畿内は「邪馬台国」か

すでに滅びた「邪馬台国」です。

畿内の纒向遺跡が“邪馬台国”でもなく、箸墓古墳が“卑弥呼”の墓でもない、ごく簡単な理由があります。

まず、一般に「邪馬台国」(やまたいこく)を“ヤマト国”と読む人がいます。

しかし、そんな固有名詞の国はなかったかもしれません。

支那人がわざわざ「台」の字を用いて「邪馬台国」と表記した以上、天子直属の政庁“うてな”(台)に相当する女王「卑弥呼」の“都”「ヤマ国」を、“邪馬台国”と表記したかもしれないのです。

一方で、世々「王」がいて、一大卒がおかれ、政治の中心として諸国を検察していた「伊都国」は、当時の“倭国”(女王国連合)の“首都”機能を果たしていたために、“都”の文字が用いられています。

文字にウルサイ古代支那人は、“首都”の「都」(伊都国)と女王の“都”の「台」(邪馬台国)を使い分けたのです。

それゆえ陳寿は、逆に東夷の「倭の女王」の“都”とはいえ天子(皇帝)の直属にもちいる「台」(臺)の字を使うのは、“けしからん”と考えて、邪馬臺国(台)ではなく“邪馬壹国”(壱)に変えて「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)を記したのかもしれません。

まあ、「壹」(壱)でも“もっぱら”という意味がありますので、そう悪い意味ともいえません。

それはともかく、「邪馬台国」を“ヤマト国”と呼んで、それがのちの「大和朝廷」になったと畿内説学者らは考えているのです。

また、このことを根拠に、“邪馬台国は「大和」であり畿内だ”と単純にとらえるかたもいるようです。

本当でしょうか?

もし、そうなら、初代「神武天皇」以来、万世一系の「大和」を記したのが、ご存じ『日本書紀』です。

なので、3世紀の項目に「ヒミコ」が“女王”(女帝、天皇)の一人として堂々と明記されていなければなりません。

ですが、どこにも女王「卑弥呼」が記載されていないのはなぜなのでしょうか。

“決め手”となるお答えは、後述いたします。

2、九州「倭国」は6世紀まであった

「統一大和」(7世紀以降の大和朝廷)は、奈良盆地であって、3世紀の「邪馬台国」があったと畿内説学者は主張しているのですが、そうであればあるほど大和朝廷の正史である『日本書紀』に、女王「卑弥呼」が何らかのかたちで記されていなければおかしいのです。

さらに、彼らは、纏向遺跡から3世紀のあったと思われる“巨大宮殿”の跡が出土したから“卑弥呼”の宮殿だと決め付けています。

ですが、実は確実な“決め手”となる証拠は出ていないのです。

そういった畿内学者の説やマスコミ報道を読んで、一見、なるほどと思われる方もいらっしゃるでしょう。

それは『日本書紀』に記される初代“神武天皇”の古来から、日本は一つだったとする「統一大和史観」が刷り込まれているからです。

後述いたしますが、そういえる「統一大和」が誕生したのは7世紀に入ってからです。

実際、『日本書紀』にも畿内から、日本全国各地に将軍や皇子また天皇ご自身が征討に向かったことが記されています。

ほかに国が各地にあった事実は記さざるをえなかったのです。

「統一大和」がはじまる直近の6世紀でも、継体天皇の時代に畿内“ヤマト”に服属しない「磐井の乱」が北部九州で起きています。

『日本書紀』には、“鎮圧”したかのように記されていますが、結果は「糟谷(かすや)の屯倉(みやけ)」一つしか献上されていないところをみると、実際はせいぜい“和睦”でしかありません。

つまり、九州「倭国」は、唐に至る直前の時代まで、存続していたのです。

これについても後述いたします。

さて、『日本書紀』に「卑弥呼」は出てこないと書くと、畿内説のかたは次のように反論するでしょう。

「卑弥呼」ではなく別の名前「天照大神」で出ている。

詳しいご説明は面倒なので省きますが、「天照大神=卑弥呼」ではなく、天照に象徴される一部にすぎず、「天照大神>卑弥呼(各地の王や神)」というのが正解です。

なぜ、卑弥呼を「天照大神」だと間違って解釈するのかというと、「卑弥呼」を証拠もなく推測で、“日巫女”に違いなだと決めつけてしまうからです。

まず、事実は卑弥呼は「鬼道」につかえていました。

しかし、「天照大神」が、そんな鬼道をもちいた記述はありません。

「“逆説”の邪馬台国-6」でも書いたとおり、「鬼道」をもちいた卑弥呼は、“日巫女”などとは真逆に「霊御子」(霊見子)であることを見逃しているのです。

現代人は、そのことを忘却してしまいました。

鬼道ゆえに、「ひ」は古代の“霊”(高皇産霊尊:たかみむすひの“ひ”)のことでしかありえません。

死者の“霊”(ひ)を呼び込んで、口寄せをすることを支那ではゴースト(幽霊)“という意味の“鬼”をもちい鬼道”と表現しました。

もう少しかっこよくいえば“託宣”を「ヒミコ」は行なっていたのです。

それゆえ、太陽の神でもある「天照大神」と真逆で直接の関係はありません。

「卑弥呼」が“日食”で殺されたという説も、まったくの推測であって、それが真実だとする根拠はどこにもないのです。

事実、畿内でも九州でも当時、皆既日食は実際には起きていないことがわかっています。

にもかかわらず、“日巫女”ゆえに“日食”で殺されたと信じ込んでいる人が多いのです。

3、“大和帰還”は「畿内国東征」だった

では、天照大神が卑弥呼ではないとしたら、それ以外に3世紀の「ヒミコ」に相当する“女帝”(天皇)は『日本書紀』に記されているのでしょうか。

残念ながら、現在の『日本書紀』には見当たりません。

初めて“女帝”が記されているは、7世紀の「推古天皇」だからです。

3世紀の卑弥呼とは時代が合いません。

ところが、ところが。

応神天皇の母親である「神功皇后」(オキナガタラシヒメ)は、かつて『日本書紀』では「天皇」とされていました。

学術的な生存年代はともかく、『日本書紀』の年代では、“神功皇后”はピタリ「3世紀」の人物として記されています。

畿内論者からは、「ほらみろ!」という声が聞こえてきそうです。

でも違うのです。

『日本書紀』には、次のことが記されています。

3世紀後半~末あたりに「神功皇后」は、子供の応神天皇(ホムタワケ)とともに「大和帰還」を果たします。

皇位を簒奪しようとしたホムタワケの兄「忍熊王」(オシクマ)らを討ちとったことが記されています。

では、どこから“大和帰還”をしたのでしょうか。

『日本書紀』にちゃんと記されています。

応神天皇は「筑紫」(九州福岡)で生まれています。

その応神を抱えて、神功皇后は「北部九州」から“大和帰還”を果たしているのです。

つまり、応神も神功皇后も「北部九州」(倭国)にいたことを『日本書紀』は記しています。

万世一系を主旨とする『日本書紀』ゆえに、“大和帰還”と記さないとつじつまが合わなくなるのですが、実際は「大和東征」です。

それを住吉大神こと武内宿禰の助けを借りて行なっているです。

この一事は、「神武東征」の実在の“モデル”の一つともなっています。

かといって、神功皇后は「卑弥呼」ではありません。

卑弥呼は、すでに邪馬台国で亡くなり、魏志倭人伝にも「夫婿(ふせい)なし」と記されていることから、結婚はしておらず子供もいません。

ここでいう“神宮皇后”は「トヨ」(台与)のことなのです。

「邪馬台国」を“都”とした女王「卑弥呼」を共立した「女王国連合」は、卑弥呼の死後、男王が立つも再び乱れ、2代目女王「トヨ」を13歳にして立てて治まります。

新たな“女王国連合”こと「北部九州連合」は、大人になり“御子”を産んだ女王「トヨ」を旗頭に、当時の3世紀末の「畿内国」(のちの日本国また大和)へと“大和帰還”と記される実際上の「畿内東征」をしているのです。

そこで、“国を譲り受けた”ために、のちの「天皇」(大王)の和風諡号には、「豊」(トヨ)という文字がよく出てきます。

4、大和(大倭)は7世紀から

ほかにも、いくつか書いておきます。

畿内が、「大和」(大倭)と呼ばれるようになったのは、小国「日本国」が九州「倭国」を吸収合併するかたちで統合された6世紀末~7世紀初頭のことです。

「倭の女王」卑弥呼の倭国は、それまでどこにあったのでしょうか。

『隋書』『旧唐書』『新唐書』などを読むと、倭国には「阿蘇山あり」と記され、さらにハッキリと「竹斯国」(筑紫国)と記されていて、さらには「倭王は筑紫城に居す」とまで記されています。

ご賢察のとおり、北部九州(福岡界隈)です。

6世紀末の九州「倭国」王“アメノタリシヒコ大王”は、隋の文帝に「政務を弟に委ねる」と、これまで冊封下にあった“仁義”をきると、6世紀末~7世紀のはじめに、弟国の畿内「日本国」に九州「倭国」合併させるかたちで支那の冊封下から離れて“独立”を果たします。

それが、畿内「大和」(大倭)、すなわち「日本国」のはじまりです。

合併後、アメノタリシヒコは、隋の2代目 煬帝(ようだい)に書簡をあてます。

それが有名な「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子にいたす、恙なきや」という“天子”どうしの挨拶で、事実上の「独立宣言書」なのです。

もちろん、支那は、そんことは恥ずかしくて「史書」(隋書)に詳細を残してはいません。

ですが、『旧唐書』に併記されていた「倭国」伝と「日本」伝は、次の『新唐書』になると「日本」伝のみに改められて、「統一大和」の姿が浮かび上ってきます。

つまり、古い『後漢書』また「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)に記されていた九州「倭国」と、畿内(本州)「日本国」は、歴史の事実としては「7世紀」に“統一大和”(大倭)を築き、ここから大和朝廷へと連なっていきます。

「畿内説」の“学者センセイ”に言わせると、これらは“偽書”なのだとか…。

ですが、畿内説(纒向説)学者や研究者は、“詭弁”を弄してなんでも“こじつけ”ることは、すでに良識的な考古学者や研究者のあいだでは、よく知られたお話です。

5、「纏向遺跡」の正体

では、最後に3世紀の畿内は、倭国の「邪馬台国」でもなく、「大和」でもなかったのであれば、「纏向遺跡」や出土した「巨大宮殿」はなんなのでしょうか。

答えは簡単で、考古学の常識を無視せずにいえば、「青銅器文化圏」の国です。

九州「倭国」は、2世紀にはすでに「鉄器文化圏」に移行していたことが考古学から明らかで、「魏志倭人伝」に記される鉄鏃(てつぞく:鉄の矢じり)なども数多く出土しています。

いくら、巨大宮殿遺跡が出たからといって、「邪馬台国」と書かれているわけでもなく、3世紀はまだ別の国だったのですが、あえて答えを申し上げますと、“出雲”を盟主とするゆるやかな本州「大国主連合国」の“集会地”だった場所です。

なぜかといえば、出雲につうじる「青銅器文化圏」もそうですが、『日本書紀』によれば「神武天皇」によって“国譲り”が行なわれた地だからです。

初代「神武天皇」が御即位された“紀元前660年”、この時代の“神武”のモデルとなった人物や出来事については、ここではふれませんが、3世紀後半~末の時代に畿内国に「東征」し、“神武”のモデルの一つともなった実在の人物は、『日本書紀』にも記されるとおり上述いたしました。

畿内の「三輪山」などに出雲系の「大物主神」らが祀られるように、「大国主命」らが、もともとは3世紀中頃過ぎまで治めていたので、“国譲り”で祟られないように封じているのです。

そういったことなどから、本州を広くゆるやかにまとめていた「大国主連合国」の“集会地”だったといえます。

「大国主」という名称自体が、“古くからの国の主”という意味なのです。

纏向遺跡には、人が居住した痕跡が少ないことから、“集会地”や“祭祀場”また収穫などの“情報交換”の場だと考えられます。

いずれにしても、出雲系の国で、3世紀中頃過ぎまで奈良盆地(纒向)にありました。

これが“ヤマト”になったというのであれば、3世紀後半~末に九州「倭国」から、神功皇后こと「トヨ」を旗印にして、“大和帰還”こと実質の「東征」によって“都”「邪馬台国」から“ヤマト”(台与の“ト”)と呼ぶようになったといえなくもありません。

確実には、九州「倭国」と畿内「日本国」(弟国)が合併したのち、「大和」(大倭)として7世紀に礎が築かれ、後半あたりに「統一大和」が正式にはじまったといえます。

その合併の功労者は、「蘇我氏」です。

そのさい、邪馬台国の「卑弥呼」(2代目「台与」)が共立されたのと同様に、御輿に担がれた“女帝”こそが「推古天皇」(トヨミケカシキヤヒメ)なのです。

なので、推古(トヨミケカシキヤヒメ)は、3世紀末に「北部九州連合」(倭国)の旗頭となって、畿内に東征した「トヨ」の末裔か、あるいは九州倭国に残っていた「トヨ」の末裔などを、「和」の象徴として立てた可能性が高いといえそうです。

それが『日本書紀』に最初の“女帝”として記されることになった理由です。

“逆説”の邪馬台国-製鉄

2020.09.26

【北部九州の鉄器文化】

2世紀の「倭国の乱」(倭国大乱)は、鉄鏃(てつぞく=鉄の矢じり)をはじめとした“鉄器文化”なくして起こりませんでした。

倭国の乱によって「卑弥呼」が“女王”に共立されたことはご存じのとおりです。

最近では弥生時代の時代区分はかなりさかのぼって、紀元前10世紀頃から紀元後3世紀中頃(卑弥呼が亡くなったあたり)とされています。

一連の調査の結果では、鉄器が青銅器よりも先に出現したという報告もあります。

鉄器は「利器」や「武器」として利用され、青銅器は「祭器」や「礼器」として使用されていたようです。

では、当時の最先端だった鉄器の状況をみてみましょう。

1、最古の鉄器

弥生時代の最古の鉄器は、福岡県糸島市から発見されています。

糸島市は、「魏志倭人伝」に出てくる「伊都国」(いとこく)があった場所です。

伊都国は、世々「王」がいたと記録されています。

また、「一大卒」がおかれ、倭国に来た魏の「郡使」らが常に駐(とど)まる処ですし、諸国を「検察」せしめていた“最重要国家”として知られています。

糸島市二丈町の「曲り田遺跡」の住居の床面近くから発見された「小鉄片」がそれです。

大きさは3cm×1.5cm、厚さは4mmほどですが、すったもんだのあげく“鍛造された板状鉄斧”の頭部と推定されました。

これが、いつの鉄器かというと、当時の年代観で「紀元前4世紀」の出土だということです。

専門家による「鉄の研究」では、九州北部においては、すでに1世紀の時点で“石器”から“鉄器”への変遷が行なわれていたことが確認されています。

それゆえ、2世紀末に女王「卑弥呼」の共立にいたった「倭国の乱」の2世紀には、九州北部ではすでに鉄鏃(てつぞく=鉄の矢じり)などが製作され盛んに使われていたわけです。

逆にいえば、攻撃能力の高い鉄の武器を大量に所有することが可能になったゆえに、有利になった国が「倭国の乱」(倭国大乱)を起こしたといえます。

平和利用をみても、藤尾慎一郎氏は次のように述べています。

「半島に先んじて、紀元前2世紀以降、北部九州では鉄斧や鉄製鍬先など農工具の鉄器化が進んだことによって、鉄が新たな可耕地開発に威力を発揮したことには変わらない。

台地や丘陵上の開発が進んだと考えられる。

日本海側を除く、近畿までの西日本に鉄器が本格的に普及するのは、石器がほぼ完全に消滅する(弥生時代の)後期後様以降と考えられる」

「弥生鉄史観の見直し」より引用。

つまり、畿内において「魏志倭人伝」に記される「鉄鏃」(てつぞく)などが普及し大量に使われるのは、卑弥呼の死去が推定される3世紀後半~末以降だというのです。

2、壱岐の製鉄跡

「魏志倭人伝」に記される「一支国」(いきこく)こと壱岐の「原の辻遺跡」からの鉄器の出土は、総数336点におよびます。

鍛造鉄斧(18)、鉄剣(7)、鉄鉾(1)、鉄鏃(37)などなどです。

「原の辻遺跡」は、弥生時代前期から古墳時代初期にかけての大規模環濠集落で、まさに「魏志倭人伝」の時代以前からあった遺跡になります。

同じく壱岐の「カラカミ遺跡」も、同様に弥生時代の環濠集落で、ここからは117点の鉄器の出土が報告されています。

鍛造鉄斧(1)をふくむ鉄斧(8)、刀子(5)、鉄鏃(7)などがそれです。

さらに、「カラカミ遺跡」からは、鉄生産用の「地上炉跡」が見つかったことが2013年に新聞発表されました。

弥生時代の“地上炉跡”は国内で初めての発見で、弥生時代には明確に確認されていない“精錬炉”の可能性があると指摘されています。

市教委によると、炉跡は弥生時代後期(紀元1~3世紀ごろ)のものだということで、少なくとも6基が見つかっています。

「倭国の乱」(倭国大乱)は2世紀ですし、2世紀末に共立された女王「卑弥呼」による“邪馬台国連合”(女王国連合)は3世紀の時代なので、ピッタリ重なります。

卑弥呼(倭国)の使いが、「一支国」(いきこく=壱岐)を経て魏に至り、魏の郡使らが、「一支国」(壱岐)を経て一大卒が置かれた「伊都国」(いとこく=糸島市)に到り、駐(とど)まった時代と重なるのです。

当然、壱岐の鉄生産に関するノウハウや鉄器は、伊都国をはじめとした「女王国連合」に伝わりますし、逆に九州北部の鉄生産のノウハウが壱岐に伝わったものかもしれません。

さらにいえば、仮に畿内が女王の都“邪馬台国”でもしあるとすれば、壱岐や北部九州の鉄生産のノウハウや鉄器が畿内に伝わっていていいはずですが、その気配は微塵もないのです。

つまり、纒向(畿内)には、3世紀に九州を除く相応の規模の国邑(こくゆう)があったのは認められますが、それは“邪馬台国”と同時代の、別の「集合国家」であることは確実なのです。

というか、“邪馬台国”の時代に合わない纒向の一部の出土品までも、ムリヤリ3世紀の「邪馬台国」の時代に合わせる“GOD HAND”の持ち主もいらっしゃるようで、どこぞの国まがいの“こじつけ”や“強弁”は、良識的な日本の研究者をあきれかえさせているのが実状です。

3、鉄を“知らない”考古学者

先日、YouTubeを見ていたら「邪馬台国 卑弥呼 辺境のサバイバル外交」と題した番組がアップされていました。

参考になる反面、明らかな間違いも散見できる“雑”な側面も多かったのです。

一例を上げます。

弥生時代から古墳時代の遺跡を発掘している考古学者のM氏は「卑弥呼のルックスが重要だった」とか「砂鉄や鉄鉱石から鉄を取り出す技術は、当時の日本列島にはほとんど存在しなかった」とし、「日本列島の中で砂鉄から鉄を取り出せるようになったのは6世紀以降」(古墳時代後半)と述べていました。

そりゃ「邪馬台国 畿内説」の立場からはそうでしょう。

だって、近畿からは、日本海に面した丹後(京都)を除いては、纒向はもちろん弥生時代の「鉄器」はほとんど出ていないからです。

すでに鉄器文化圏だった九州北部と比べれば、青銅器や石器が中心の文化だったからです。

そのため、番組は“倭国大乱”の原因を「鉄の供給」(もたらすため)としていました。

つまり、2~3世紀には鉄がなかった「畿内説」学者のもとで構成されていた偏向番組で、海外の状況描写はともかく、日本国内の歴史を描くには“時代遅れ”の現実錯誤の番組だったのです。

事実は、上述いたしましたように、壱岐はもちろん北部九州はすでに鉄器生産が行なわれ、実際に使われていたからです。

訪日外国人向けの「ジャパン九州ツーリスト株式会社」のWEBページでも、「日本で最も古い鉄器は、縄文時代(紀元前3~4世紀)と言われ、福岡県糸島市二丈町で出土した」と常識的に記されています。

つまり、九州北部で起きた2世紀の「倭国の乱」は、“鉄の供給を求めた”ことが原因ではなく、すでに鉄は生産されていたことから、“ふつう”に考えれば「鉄製武器の普及」によって優位に立った国が引き起こした可能性が高いことは容易に推測できます。

なぜなら、弥生時代の「鉄鏃」の出土は、全国に比べて北部九州(とくに福岡県と熊本県)は驚くほど多いことなどからもあきらかです。

ところが、M氏の場合、「邪馬台国 畿内説」の立場をとるゆえに、2世紀の倭国大乱の時代はもちろん、3世紀の卑弥呼の時代のはずの「纏向遺跡」に、魏志倭人伝に記される「鉄鏃」の出土がほとんどないために、“日本に鉄はなかった”と「理屈」をつけるしかなかったようです。

いつもの畿内説学者のやり口なので、「またやってるぅ~♪」って感じでした。

結果、「英雄たちの選択」と題する当番組「邪馬台国 卑弥呼 辺境のサバイバル外交」は、周辺国を扱いながらも畿内説へと誘導し、日本国民に誤まった認識をもたらす“洗脳番組”のようにみえました。

以上は、学術的にすでに認められている弥生時代の鉄器のお話です。

ですが、さらに調べていくと、すでに縄文時代(新区分では弥生時代初期)には、中国とは異なる“製鉄”が日本国内で行なわれていた痕跡があることが、知る人ぞ知る事実になっています。

もっとも、学者センセイの“自説”とは異なるために、学会がそれを発表することはありませんし、にぎり潰してしまうこともあるようです。

“逆説”の邪馬台国-鉄鏃

2020.09.24

【「鉄鏃」の出土分布が示す「邪馬台国」】

1、「鉄鏃」の出土分布

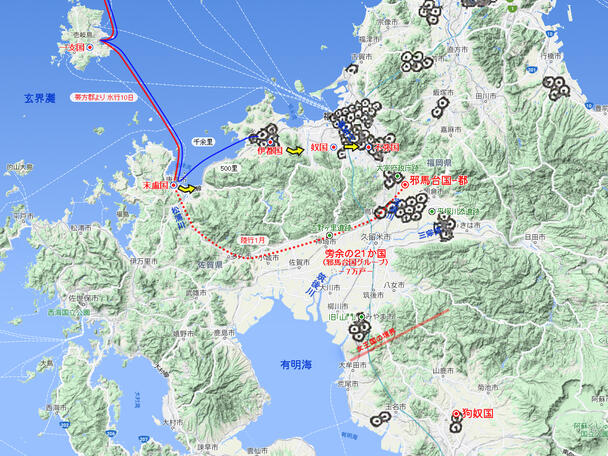

「邪馬台国」の“3世紀”を含めた弥生時代に出土した「鉄鏃」(てつぞく=鉄の矢じり)の出土分布を、先の「“逆説”の邪馬台国-地図」に掲載した周辺図に重ねると、下図のようになります。

「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)には、次のように記されています。

「兵には、矛、盾、木弓を用う。木弓は下を短く、上を長くす。竹箭(ちくせん=矢)には、或いは鉄鏃(てつぞく)、或いは骨鏃(こつぞく)。」

魏志倭人伝は、魏の郡使や軍事偵察隊の“偵察記録”をまとめたものでもあるために、倭人がどのような武器を使っていたのか多く記録されています。

たとえば、「矢」にはどんな種類の竹がもちいられているのか、また「矢じり」に何が使われているのか等々です。

ご存じのように、卑弥呼が共立されたキッカケになった「倭国の乱」(倭国大乱)が過去にありました。

卑弥呼が女王に共立されてのちも、南の「狗奴国」(くなこく)が攻めのぼってきたことが記されています。

つまり、「鉄鏃」が奈辺から多数、出土するのは、そこが邪馬台国近辺である以上、当然なのです。

邪馬台国の3世紀を含む弥生時代の「鉄鏃」の出土は、全国でも「福岡県」と「熊本県」がダントツです。

全国平均の“50個”前後に対して、それぞれ“400個”前後が出土しています。

一方、纒向遺跡を有する「奈良県」での出土は、わずか“4個”にすぎません。

2、重ねた地図から見えてくること

さて、上図を掲載した「いきさつ」を書いておきます。

「“逆説”の邪馬台国」シリーズ「1~6」の考察をふまえて、「“逆説”の邪馬台国-7」で邪馬台国の比定を試みました。

文章だけでは位置関係がわかりにくいと思い地図を作成したのです。

それが、「“逆説”の邪馬台国-地図」に掲載した周辺図です。

そのとき、ふと思ったのです。

この地図に「鉄鏃」の出土分布図を重ねたらどうなるだろう?

そこで、ご参考にさせていただいたWEBページ「13.遺跡は語る―考古学の成果からみると-総論-」(邪馬台国大研究 本編)から拡大して重ねてみました。

結果は「ビンゴ!」でした。

それぞれの比定地と、鉄鏃の出土分布が見事に一致したのです。

わかりにくい部分もあると思いますので、以下、かんたんにご説明しておきます。

3、福岡平野と旧「山門」の鉄鏃

上図から見えてくることは、福岡平野や広い筑紫平野のなかでも、出土がいくつかの地域に集中し、限定されていることです。

その周辺には、重要な国邑(こくゆう)があったことがわかります。

まず、福岡平野東部の「不弥国」(ふみこく)には、極端に片寄った「鉄鏃」の出土がみられます。

これは、倭国の乱(倭国大乱)が「不弥国」の地域で行なわれたことを意味します。

また、「伊都国」(いとこく)でも相応の出土がみられます。

これらのことは、その中間にあった「奴国」(なこく)が主に仕掛けたのかもしれません。

なぜなら、自国内で他国との戦争をはじめるバカはいませんので、鉄鏃が多く出てくるのは、生産工場があったケースもありますが、広い分布は他から攻められた証拠なのです。

それはともかく、筑紫平野に目を向けると次のようにいえます。

筑紫平野の南部と東部の2か所に「鉄鏃」の出土が集中しています。

“邪馬台国グループ”(女王国連合)の南端、「山門」(現みやま市瀬高)付近がその1つです。

この地に「鉄鏃」の出土が多くみられるのは、「狗奴国」に対峙した最前線だったので当然です。

「山門」の南には丘陵や山が有明海まで迫っており、そのためこのあたりが「狗奴国」との国境だったことを意味します。

魏志倭人伝には、「邪馬台国」(女王国)の南に“旁余の21か国”があったという記述があります。

「山門」を“邪馬台国”とした場合、それらの国々が立地する余地がないのです。

それは「山門」が、水行のみで行ける有明海沿岸部付近にあることからも、わざわざ“陸行1月”をかける必要がありません。

これらのことは、「邪馬台国 山門説」は成立しないことを意味します。

「山門」は、邪馬台国グル-プの中で南の境界に位置する「最前線」の地でした。

地名の「山門」をあえて解釈すれば、筑後川の河口域に位置していることからも、その上流域にあった「邪馬台国」の入口、すなわち“門”(扉)を意味し、南の玄関口だったといえます。

4、平塚川添遺跡の南北の「鉄鏃」

筑紫平野の東部に位置した「平塚川添遺跡」の周辺でも多くの「鉄鏃」が出土しています。

平塚川添遺跡は、筑紫平野北部にあった「吉野ヶ里遺跡」に匹敵する大規模な3世紀前後の環濠集落です。

ですが、ワケあってその発掘は充分に行なわれなかったようです。

それはともかく、朝倉市の西端部に位置する「平塚川添遺跡」の南北に「鉄鏃」の出土が集中していることは、戦略的な意味があります。

宝満川上流域の「邪馬台国」(比定地)を「狗奴国」など敵が攻撃した場合、その背後をついて挟み撃ちにできる位置に「平塚川添遺跡」はあるからです。

そのため、「邪馬台国」を攻める場合、「平塚川添遺跡」も同時に攻撃せざるをえません。

挟み撃ちに遭わないために、逆に、反対側から「平塚川添遺跡」を挟み撃ちにする必要があるのです。

それが「平塚川添遺跡」の南北に「鉄鏃」の出土が多く見られる理由です。

そのように「狗奴国」は、筑後川上流域から「平塚川添遺跡」に攻撃を仕掛けたことがわかります。

5、「邪馬台国」(比定地)南北の「鉄鏃」

「鉄鏃」の出土分布を重ねてみて、わかる重要なことがあります。

宝満川上流域の「邪馬台国」(否定地)のすぐ南にも、かなりの数の「鉄鏃」が出土しています。

国内に攻め入られたら終わりなので、宝満川を遡上してきた「狗奴国」に対して、この地で防戦したことがわかります。

場所は現在の「小郡市」(おごおりし)で、「鉄鏃」の多さからは、宝満川中流域のこの地が「邪馬台国」vs「狗奴国」の激戦地だったようです。

鉄鏃発掘の詳しい状況はわからないのですが、高速「大分自動車道」の建設によって発掘されたのかもしれません。

もし、そうであるなら周辺には、まだまだ発掘されていない3世紀前後の遺跡や出土品が眠っている可能性があります。

ただし、大和朝廷があった「纒向遺跡」とは異なり、地方には国からの予算がつかないのが現状です。

遺跡や出土品が眠っていたとしても、地方の発掘はなかなか進まないのです。

見つかっていないからといって「ない」とは言い切れません。

実際、かつては「出雲なんて神話にすぎない」と一蹴されてきました。

しかし、日本全国の出土数を上回る「銅剣」が、出雲市の「荒神谷遺跡」1か所から出土し、後年には、出雲大社から巨大な「柱」の遺構が出土したこともご存じのとおりです。

これらによって一気に実在の古代国家であることが認められました。

考古学の恐ろしさは、たった一つの出土品で、それまでの歴史認識が根本から変わることがあることです。

なので、出雲もそうですが、文献的に可能性がある以上、100%否定はできないのです。

史跡のなかには、古代から栄えた太宰府などのように、何度も建築物が建て変えられ、学問の神様 菅原道真をまつる「太宰府天満宮」をかかえる市街地として栄えていることからも、発掘は容易ではない地域があります。

何にもなかった山あいの土地を開墾して、「大宰府政庁」のような都市機能を建設することは、たいへんな時間と労力を要します。

そのために、むかしから相応の“国邑”や“都市機能”が存在するなど、相応にひらけていた場所を拡張するカタチで発展させた可能性は充分にあるのです。

なので「大宰府政庁」(近辺)が、古(いにしえ)の「邪馬台国」の“一施設”の場所だったとしてもおかしくはありません。

それはともかく、宝満川上流域の女王の都「邪馬台国」(比定地)をはさんで、南北に「鉄鏃」の出土が多く確認できることは、重要な“国邑”また“施設”があった証拠だといえます。

従来のように、「魏志倭人伝」の里程と日程による行程を「連続」して比定地を推測するではなく、帯方郡からの“里程”と“日程”との「並列」(併記)だと常識的に解釈すれば、新たな発見があるのです。

博多湾に流れ込む「御笠川」の上流域でもあり、また有明海に流れ込む筑後川の支流「宝満川」の上流域でもある奈辺は、「鉄鏃」の出土数や守りや交通に便利な位置であることからも、“北部九州連合”こと女王国連合の“都”「邪馬台国」(比定地)として充分に候補になりえます。

断定はいたしません。ほかのかたの見解もご参考にご自由に推測ください。

※「鉄鏃」の出土分布は、WEBページ「13.遺跡は語る―考古学の成果からみると-総論-」(邪馬台国大研究 本編)をご参考にさせていただきました。

“逆説”の邪馬台国-地図

2020.09.23

【ご参考地図+かんたん概説】

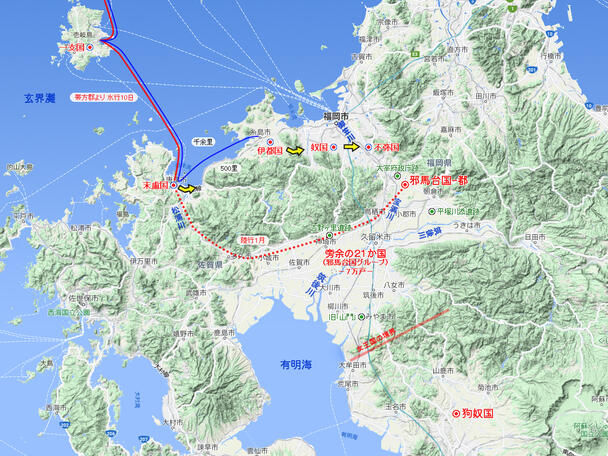

地理や位置関係がわかりづらいことがあると存じますので、「“逆説”の邪馬台国-7」でお伝えいたしました【「邪馬台国」を比定してみる】の関連地図を掲載しておきます。

実際の画像は、1200px×900pxあります。(JPG、1.14MB)

画像をクリックすると拡大表示されます。

【かんたん概説】

※詳細は、「“逆説”の邪馬台国-7」をご参照ください。

【里程と日程】

1、「末盧国」と「伊都国」

陳寿が誤まって書いた「一支国」(いきこく)から「末盧国」(まつらこく)までが「千余里」ではなく、魏の郡使らが末盧国を経由して「伊都国(いとこく)まで船で直接行った里程が本来の“千余里”です。

●比定地

「一支国」(いきこく)=壱岐

「末盧国」(まつらこく)=唐津市

「伊都国(いとこく)=糸島市

魏の郡使らは、壱岐から南に松浦半島北端を目指し、入り江の奥にある末盧国で長旅の休憩と伊都国へ入る準備をし、下船することなく、そのまま「伊都国」へ到りました。

一方、末盧国で下船した軍事偵察隊もいます。

彼らは、魏が倭国と戦争になった場合にそなえて地理を偵察する任務を帯びていたのは、当時の大陸の国際情勢からは当然です。

末盧国で下船した彼らは、唐津湾を“東南”の方向にぐるっと回り、虹ノ松原を経て北上し道なき道を伊都国へと目指した可能性があります。

これが末盧国から伊都国まで、“500里”という記述です。

さらに申し上げますと、陳寿は「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)を著すにあたって、『魏略』や倭からの使者の記録、また魏の郡使らの訪倭記録など、複数の記録を参考にしたのは当然です。

そこには、「邪馬台国」までの記述が「日程」で書かれていたのです。

陳寿は、「不弥国から“南”に水行…」と“間違え”て象わしましたが、実際は、まず「帯方郡」(楽浪郡の南半分)から「南」に、朝鮮半島西岸に沿って南下し、半島南端で東行し釜山あたりまで進みます。

そこから、対馬、壱岐を経由して末盧国(唐津)に至るまでの日程が“水行10日”です。

そこから、南下して筑紫平野を経由して「邪馬台国」までが、倭人から聞いた“陸行1月”です。

なぜ、このルートなのかは、後日ご説明いたします。

◆One Point:国名◆

郡使がとどまり一大卒(いちだいそつ)が置かれた「伊都国」(いとこく)が、女王国連合の政(まつりごと)を行なう中心地でした。

それゆえ、魏の郡使は「いとこく」を表現するのに伊都国と“都”の文字を使いました。

なぜ、「いと」と呼んでいたのかは、“一大卒”がおかれ、世々王がいて諸国を検察せしめ、女王国連合諸国を“統率”せしめていたためです。

それゆえ“いとこく”で、漢字表記すれば“一統国”(イトゥ・こく)です。

伊都国や奴国は漢字を知っていましたので、そういえます。

「末盧国」(まつらこく)は、その伊都国から見て、“虹ノ松原”のウラ(唐津市)に位置していたために、“まつうら”で、それが縮まって「まつら」と呼んでいたといえます。

当時は固有名詞などなく、地名や名前を“職務”や“地理”などの特徴から読んだほうが万民にわかりやすいため、必然的にそうなりますし、命名権はTOP(王)にありました。

2、「奴国」と「不弥国」

「伊都国」に駐(とど)まった郡使らは、“東南”に“約100里”の距離に「奴国」(なこく)があり、さらに“東”に“約100里”の距離に「不弥国」(ふみこく)があることを聞きおよび記録しました。

●比定地

「奴国」(なこく)=福岡平野西部地域

「不弥国」(ふみこく)=福岡平野東部地域

なぜ、伊都国から“東南”に奴国なのかというのは、伊都国から北東に沿岸部をぐるっと回るよりも、日向峠(ひなたとうげ)を東南に抜けたほうが近いからです。

日向峠は、糸島市と福岡市西部を結ぶ案外と交通量の多い道にあります。

高祖山(たかすやま)と王丸山(おうまるやま)の山あいを抜ける峠で標高は246~247mです。

今日のように、沿岸部に都市がひらけていたわけではありません。

沿岸部は、当時は海でしたし湿地帯だったので、内陸部の台地に奴国はひらけていたからです。

「不弥国」は、福岡平野を南北に流れる河川を境にして、現在の博多にあたる福岡平野東部以東にあった国で海に近い香椎神宮あたりも含まれたと考えられます。

いずれにしても、魏志倭人伝の記述どおり奴国の“東”で間違いありません。

◆One Point:国名◆

「奴国」は、当時の福岡平野は海が迫った湿地帯で「沼」が多かったことから“ぬまこく”が縮まって「ぬこく」または「なこく」と呼ばれていました。

「不弥国」は、海人族(あまぞく)の「安曇連」(あずみのむらじ)がかつて拠点の一つとした志賀島を沖にかかえる地理であることから、海人族の国また海の国(うみこく)が転じて「ふみこく」と呼ばれたようです。

この地には、糟屋郡「宇美町」(うみまち)があり、応神天皇の産湯伝説がのこる宇美八幡宮(うみはちまんぐう)があります。

※以下は、上記記事をアップした翌日9月24日に付記したものです。

3、「邪馬台国」

なぜ、「魏志倭人伝」から「邪馬台国」の位置が比定できないのか、その理由は「不弥国から南に水行20日で投馬国(つまこく、とうまこく)」という記述を読み間違えている、もしくは陳寿が誤まって記したからです。

理由は、「“逆説”の邪馬台国-7」に書いたとおり、「里程」と「日程」はそもそも直列ではありえないからです。

なぜ、間違えたのかというと、「邪馬台国」がいずれも“南”に位置したからです。

「帯方郡」から“南”であり、「不弥国」からも“南”です。

そのため、邪馬台国は、帯方郡から南に“水行10日”、最短距離の末盧国(まつらこく)に上陸して、そこから“陸行1月”です。

魏の郡使の一行は、末盧国で下船せず、直接、伊都国に行ってとどまっていますので、邪馬台国に行ったことはありません。

末盧国から邪馬台国、もしくは邪馬台国から末盧国に行ったのは、卑弥呼の当初の“直接の使い”である邪馬台国グループの人間です。

のちには、一大卒がおかれた伊都国王が「卑弥呼」の名前で直接、魏に使いを送るようになります。

いずれにしても、そんな邪馬台国の使いが、戦さの奴国や不弥国をとおりはずはありません。

同じ「邪馬台国グループ」だった筑紫平野の国々を通って東行し、佐賀県多久市あたりで北上して末盧国に直接でたものです。

末盧国から邪馬台国のルートは、2つ考えられます。

女王の都「邪馬台国」から末盧国に至るには、宝満川を下り、久留米で筑後川に合流してさらに下って有明海に出ます。

有明海からは、牛津川を遡行し、多久市を過ぎてのちは松浦川を下り唐津こと「末盧国」にでます。

「末盧国」から「邪馬台国」に至るには、その逆ルートもあるのですが、多久市から東に陸路をとり、邪馬台国グループの筑紫平野北端部を吉野ヶ里遺跡方面に横切って、山際の道を進むルートもありえます。

●比定地

「邪馬台国」(やまたいこく)=「都」太宰府市&筑紫野市界隈

※博多湾に流れ込む御笠川(みかさがわ)上流域と、有明海に流れ込む筑後川支流の宝満川(ほうまんがわ)上流域の“分水嶺”にあたる地域が、守りにも防衛にも敵視、「女王国連合」の交通の要所でもあり、ほぼ中間地域なのでベストだと考えます。

「旁余の諸国」=“女王国”の南にあった筑紫平野部の21か国をさします。

※もともと、卑弥呼が女王に共立される以前から筑紫平野の邪馬台国グループを形成し、その指導的な国家が「邪馬台国」だったといえます。

《理由》

九州内陸部は、古来からの素朴な原日本人が多く、争いもなく穏やかに交流していました。

そこに九州北岸(福岡)や有明海西岸(熊本)などに大陸などから来た人々が、食料や住む土地を求めて戦争を起こしたといえます。

福岡平野部や北岸部での“倭国の乱”は結局、古来からの内陸部の「邪馬台国グループ」の長である邪馬台国から、鬼道につかえた卑弥呼を祭祀的女王に共立することで、三者矛を収めたと考えられます。

◆One Point:国名◆

「邪馬台国」は、「やまとこく」(山都国)でもいいのですが、内陸部深奥にあったことから、もともとは「やまこく」(山国)と呼ばれていました。

それが、女王に共立されたことから、天子の政庁などを象わす「台」(うてな)を魏の郡使がつけて、「やまたい」(邪馬台国、山台国)と読んだと思われます。

女王国連合の政(まつりごと)を司った「伊都国」は “都”で、祭祀(祭りごと)を担当した女王卑弥呼は、「邪馬台国」と“台”で記したということです。

ちなみに、北の福岡平野の御笠川の上流域から、宝満川に乗り換える川を「山口川」といいます。

これは、邪馬台国に至る北の玄関口です。

一方、南の有明海から、邪馬台国グループの「筑紫平野」への玄関口を「山門」といいます。

筑後川河口の「山門」を経て、筑後平野を流れる筑後川を遡上し、宝満川を登れば、女王の都「邪馬台国」に至ります。

続きは、当ページにアップしていた「鉄鏃」の出土状況を、上記地図に重ねて解説する「“逆説”の邪馬台国-鉄鏃」に移して述べます。

“逆説”の邪馬台国-7

2020.09.20

【「邪馬台国」の比定】

最後に、これまで6回の「“逆説”の邪馬台国」から、「邪馬台国」の位置を比定してみようと思います。

ただし、以下の比定を強弁するつもりはありません。

ほかの方々が比定した論拠を交えつつ、なにが“事実”なのかを客観的にご判断いただくご参考になればと存じます。

なぜなら、なぜ、邪馬台国論争が混迷するのかというと、一部分だけを見るからです。

また、文献的には、陳寿の記述に惑わされて、「邪馬台国」は大和朝廷に連なる日本の“中心”(原点)に違いないと思い込んでしまうからです。

遺跡的には、その地域の出土品のみをみて、3世紀の日本全国の出土品を謙虚に比較検討しようとせずに、“結論ありき”で学界やマスコミを巻き込んで“牽強付会”にこじつける学者や研究者がいるからです。

ちなみに、「魏志倭人伝」にも間違いはあります。

ですが、「邪馬台国」(卑弥呼)が記された“原典”となる資料は、「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)しかないといえのも事実です。

そのため、無視するわけにはいかず、3世紀前後の日本全国の出土品などとも照らし合わせながら、「文献」と「出土品」また「時代状況」を勘案しつつ、全体的かつ客観的に比定していくしかありません。

ちなみに「倭国」や「倭王」に関する記述なら、後述いたします『隋書』や『旧唐書』また『新唐書』などにも記されています。

これらを無視して、「魏志倭人伝」のみを取り上げて結論づけたり、部分的な考古学の遺構や出土のみを取り上げて断定したり、古い歴史があるからと「ここが邪馬台国だ!」と思い込むと、“視野狭窄”に陥って、“信者”のように周囲が見えなくなり、誤まってご判断してしまうことが起こります。

1、2つの行程問題

さて、まずは考古学では解けない「邪馬台国」への行程です。

「魏志倭人伝」の行程は、まるめた数字で記されていることからも100%正確ではないし、実際、過去の記録をもとに「魏志倭人伝」を著した陳寿が明らかに間違えている箇所もあります。

その大前提は、現代中国もそうですが、古代支那においても“白髪三千丈”とばかりに、相手を威嚇したりするために「数字を誇大に記す」といった傾向が一部にあることです。

そのことを意識に置きつつ「魏志倭人伝」の行程や記された国の規模などを検討していくことも必要です。

「魏」の群使が、帯方郡(北朝鮮南西部)から半島西沿岸に沿って半島南端(倭の北岸)に至り、そこから対馬、そして壱岐へと島伝いに渡ったことは確定しています。

問題は、そこからです。

「また一つ海を渡り、千余里にして末盧国(まつろこく)に至る」という記述です。

半島南端から対馬へ“千余里”、対馬から壱岐へ“千余里”に比較して、壱岐(一支国)から唐津(末盧国)へ至る“千余里”は近すぎるからです。

ちなみに、壱岐から松浦半島の北端までは、わずか30kmほどしかありません。

それまでの“千余里”(約70km)に比べて近すぎるのです。

なので、「末盧国」は壱岐の“南”に位置する唐津付近ではなく、壱岐から“東”に「宗像」(むなかた)付近ではないかと推察されるかたもいます。

ですが、「魏志倭人伝」の対馬(対馬国)や壱岐(一支国)の項には、「南北に市糴(してき)す」と書かれています。

古代において船で海を渡るとき、いちばん近い陸地をまず目指すのは常識です。

船で大海原に出たことがあるかたならおわかりだと思います。

地球は丸いため、5kmほども沖に出れば、もはや出港した桟橋は見えなくなります。

沖合いでは、四方八方、海と空しか見えず、潮の流れもあることから、自分がどこにいるのかわからなくなります。

そんなときでも、内陸部に1,000m級の山があれば、100km以上の沖合いからでも山頂部が見えます。

そこに陸地があることがわかるので、その方向を目指して船を進めることができます。

壱岐からは、南方面の松浦半島の付け根「唐津」の内陸部には、800m~900m級の山が複数あります。

天気さえよければよく見えますし、進む目印にできたのです。

一方、東の「宗像」だと壱岐からは70km近くありますし、高い山も少ないことから少しモヤがかかると見えません。

当然、壱岐から間近に見える唐津市(末盧国)方面をめざします。

すると、約30km先の松浦半島の北端にすぐに至ります。

そのまま、松浦半島の東岸に沿って入り江を進めば、壱岐からだと都合40数kmで末盧国(唐津市)に着きます。

帯方銀からはるばる遠路、一支国(壱岐)まで船できた郡使ら乗組員は、長旅の疲れもあっていちばん近い末盧国(唐津市)を目指したのは当然です。

2、“軍事偵察隊”の陸行

だからといって「群使」は、末盧国で下船する必要がありません。

末盧港にいったん立ち寄ったものの、直接、一大卒が置かれた「伊都国」(いとこく)に船で向かったのは当然中の当然です。

一支国(壱岐)から末盧国(唐津市)を経由して「伊都国」(糸島市)に到る、この約60kmの行程が一支国からの「また一つ海を渡り、千余里(末盧国に至る)」の正体です。

ただし、群使らの船が末盧国に寄ったとき、そこで下船した一行がいました。

それは「魏志倭人伝」が単なる“物見遊山”や“観光旅行”の記録ではないことがわかれば見えてきます。

当時、「呉」や「蜀」と戦争中だった魏は、わざわざ海を渡って朝献にきた「倭国」の現状を“軍事偵録”するという当然の任務もあったからです。

倭と戦争になった場合、海から攻める場合と陸から攻める場合を想定して、郡使一行に随伴していた“軍事偵察隊”の一部が末盧国で下船したことは充分に考えられます。

そして、周辺の地形を調べながら、陸行で「伊都国」を目指した可能性はあります。

その記述が末盧国に記される「草木茂り盛(さか)えて、行くに前の人見えず」という「魏志倭人伝」の記述でしょう。

これが当時の“道”の状況です。

この記述からは、道なき道を進まざるをえなかったことが見えてきます。

偵察隊は、右(山側)に左(海側)に偵察を繰り返しながら、草木を押し分けて進み、どのように行軍するのがよいか情報収集をしながら進んだはずです。

さらには、食料の捕獲や、毎日の野営の準備、ときには雨で足止めをくらいながらも進んだことでしょう。

そのため、後段に「陸行1月」と記されていても、現代人の感覚でとらえると間違います。

3、陳寿、最大の記述ミス

さて、郡使一行がとどまった「伊都国」からは、東南に百里で「奴国」(なこく)。

唐津(末盧国)~糸島(伊都国)までの約5分の1の距離なので、伊都国からだと奴国は福岡平野にあったことがわかります。

さらに東に百里で「不弥国」(ふみこく)と記されています。

福岡平野は、南北方向に大きな河川がいくつか流れています。

このことから、福岡平野の西部が「奴国」で、河川を挟んだ東部が「不弥国」だといえ、平野を大きく東西に二分していたことがわかります。

その国境だったと思われる「那珂川(なかがわ)」もしくは「御笠川」(みかさがわ)を南方面(内陸部)に遡行すると、のちに大堤(おおつつみ)「水城」(みずき)が築かれた「大宰府政庁」があった太宰府市に通じます。

近年でいえば、江戸時代に筑前国博多(福岡藩)と豊後国日田(西国郡代、代官所)を結んで栄えた「朝倉街道」に連なります。

陳寿は「一支国~末盧国」の行程のミスに続き、「不弥国」以降の行程で2つめの大きな記述ミスを犯しました。

陳寿が『魏略』などをはじめとして複数の訪倭記録をもとに「魏志倭人伝」を記したことが知られています。

「倭国」はもちろん「邪馬台国」にきたことがなかった陳寿は、それらを読み比べるさいに解釈を間違えたようです。

その間違いは次のように、重大な問題を含むものでした。

不弥国の南方に、「邪馬台国」が位置したのは事実です。

なので、陳寿は不弥国から南に直接行くかのように、「水行20日、投馬国(つまこく)。水行10日陸行1月、邪馬台国」と記してしまったのです。

福岡平野の南に水行20日はもちろん水行10日の海などありません。

また、なぜこれが間違いとわかるのかというと、次のような理由からです。

地理や方位に詳しい「軍事偵察隊」が「里程」と「日程」を直列して記すことはないからです。

そういったダブル・スタンダードで記す場合、帯方郡からの「里程」をまず記しておいて、次に再度、帯方郡からの「日程」で記して、距離と日数を併記して万全を図ることはありえます。

それが常識だったので、陳寿は断りもなく「不弥国」に続けて「投馬国」や「邪馬台国」への“日程”を記したことは考えられなくもありません。

その場合、“平和ボケ”した日本人が、直列だと勝手に勘違いして解釈したことになります。

ですが、そうではなく、今昔、不弥国までの新しい「里程」の記録と、邪馬台国までの古い「日程」の記録の2つを、陳寿が直列だと勘違いして「魏志倭人伝」につなげて記したのです。

いずれにしても、里程と日程との直列はありえず、並列に理解し、行程を解釈しなおすべきです。

これが、陳寿の最大のミスです。

4、邪馬台国の比定地

この“ミス”によって、「南は東の間違い」などと主張することが起こりました。

軍事偵察は、距離や方位の専門家なので、“平和ボケ”したありえない解釈です。

陳寿の2つの記述ミスは、「邪馬台国 所在論争」の一因ともなりました。

さて、ご参考に「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)以外の史書の記述をご紹介しておきます。

『隋書』には、「竹斯国(筑紫国)より以東、みな倭に附庸(ふよう)たり」と記されています。

『旧唐書』には、「倭国伝」(筑紫州)と「日本伝」(大和州)の2つが別の国として併記されています。

『新唐書』には、「(倭王は)筑紫城に居す。(中略)治を大和州に移す」と記されています。

これらの記述からは、当時の「倭国」が九州と認識されていたことがハッキリと分かります。

さらにいえば「竹斯国」(筑紫国=福岡県界隈)にあったことまで明らかです。

「畿内説」の学者の“スゴイ”ところは、自分たちに都合が悪いこれらの記述を「これらの史書はみな“偽書”だ」と恥ずかしげもなく“強弁”していることです。

もはや畿内にあってほしいと“駄々”をこねる子どもでしかありません。

あるいは“畿内説信仰”に陥って周囲の客観的な事実が見えなくなっているかのようです。

余談ですが、「畿内説」の事実を書いておきます。

3世紀までの畿内は、青銅器の銅鐸文化圏だったことは学校で習ったと存じます。

出雲や淡路島また畿内など、本州(大和州)には数多く出土しています。

一方、当時の九州はすでに鉄器文化圏でした。

この一事からも、奈良盆地は“ゆるやかな大国主連合”(銅鐸文化圏)の集会地でした。

それは、九州以外の本州の国々の土器が数多く出土していることからもわかります。

上述の支那の「史書」にも記されているように、九州「倭国」と本州「畿内国」(日本国)は、邪馬台国(女王国)の3世紀までは異なる文化圏だったのです。

なので、3世紀の遺跡や宮殿が発見されても、それは「邪馬台国」ではなく青銅器文化圏を形成していた“大国主連合”のものでしかありません。

実際、畿内説学者や研究者は、良識ある学者や研究者からは、自説に都合のよいことしか発表しないし、出土年代をねつ造することでも知られています。

「魏志倭人伝」に記される「鉄鏃」(てつぞく、鉄の矢じり)の出土分布を見ようともしませんし、当然、自らは発表しようともしません。

ちなみに、日本全国の3世紀を含む弥生時代の出土状況をみれば、福岡県と熊本県がダントツで、それぞれ「400個」近い出土が確認されています。《※注)ご参照》

これに対し、奈良県は「4個」に過ぎません。

「邪馬台国」の時代、まだ青銅器文化だった本州「畿内国」とは異なり、北部九州は「魏志倭人伝」にも記される鉄器の文化圏だったのは「鉄鏃」以外の考古学的出土品からも学術的に明らかです。

ところが、この事実でさえ、畿内説学者は無視します。

まともな研究者や学者からはあきれられていますが、“厚顔無恥”は治りません。

さて、上述のなどから、「邪馬台国」は「帯方郡」から“水行10日”で「末盧国」(唐津)あたりに着いて、そのあと、“陸行1月”の内陸部にあったことがわかります。

※陸行の推定ルート:末盧国(唐津市)から南に松浦川を遡上し、佐賀平野からは東に吉野ヶ里方面に歩いたか、いったん有明海に出て築後川を遡上して邪馬台国方面へ。奈辺の筑紫平野は“約7万戸”の邪馬台国グループに属していたため、福岡平野ルートよりは安全。

もちろん、当時の「陸行1月」は簡単ではありません。

草木をかき分け、道なき道を進み、荷物を積んだ船を引き上げつつ川を遡上したり、日が暮れる前に野営の準備をしたり、雨や増水で足止めをくらったりして進んだ日数です。

まとめますと、「邪馬台国」の条件は、次の3つになります。

1、「不弥国」など福岡平野からみて南方に位置した。

2、九州北岸部(末盧国など)から、川の遡上をふくめて陸行1月程度の内陸部。

3、「魏志倭人伝」に記されるように、「邪馬台国」の南に旁余の国(21か国)あり、さらにその南に敵対する「狗奴国」(くなこく)が存在できる地理的条件にあう場所。

5、「山門説」は当てはまらず

有力な説でいえば、「山門説」(みやま市)は上の2、3、の条件にあてはまりません。

「魏志倭人伝」の記述とは大きく異なります。

「山門」こと現「みやま市瀬高町」は、かつては有明海沿岸部で船で直接行けるほどでした。

また、地形をみればわかりますが、山門の南にある、有明海に迫る丘陵や山を隔てて、直接、その南の「狗奴国」と対峙する地域でもあるからです。

つまり、邪馬台国の南にあった「21か国」の旁余の諸国が存在できる余地がないのです。

このことから「山門」は「女王国連合」(邪馬台国グループ)の南方の境界付近にあった最前線の国です。

国名からは、「邪馬台国」への“入口”(門)だといえます。

むしろ、大已貴神神社(おんがさま)のある三輪(みわ:筑前町)や甘木(あまぎ:朝倉市)を含めた「朝倉説」(朝倉市)のほうが、上の3条件に近いのです。

ただし、唯一の難点は、一大卒が置かれた「伊都国」へはもちろん、福岡平野の「奴国」や「不弥国」には遠いことです。

朝倉は、筑後川の中流域で平野部が多く、国は栄えていたのですが、女王卑弥呼を輩出するには福岡平野部との関係からも難があるため、個人的には次のように考えています。

「御笠川」の上流域でもあり、同時に筑後川支流の「宝満川」の上流域でもある場所が、福岡平野にも築後平野の旁余の諸国(旧邪馬台国グループ)にも通じ、卑弥呼が「都」とした中枢部だったと考えています。

後年、奈辺(福岡平野側)には「大宰府政庁」が置かれたことからもわかるように、地理的にみても交通や守りの要衝だったからです。

逆にいえば、太宰府近辺は卑弥呼が“都”とした「邪馬台国」の北の前線基地だったことから、後年、「大宰府政庁」が置かれる所以になったとも考えられます。

なぜ、奈辺が福岡平野と筑紫平野にあった30か国近い「女王国連合」を治めるのに適していたのかを書いておきます。

当地から、そのまま御笠川を北に下れば「不弥国」や「奴国」に通じ、博多湾に出て、「伊都国」に行けます。

では逆に、南はどうでしょう。

太宰府から少し南に「朝倉街道駅」があります。

気づきにくいのですが、いわゆる分水嶺になっています、

その脇を山口川が流れ、すぐに宝満川上流域と合流できます。

そのまま宝満川をくだり、久留米で筑後川と合流します。

築後川を左に遡行すれば、朝倉や日田(大分県)に通じ、右に下れば吉野ヶ里方面を経て有明海やくだんの「山門」に出ます。

宝満川や筑後川を交通のルートとして「邪馬台国」の南にあった旁余の21か国は連携していました。

この地が九州最大の筑紫平野部です。

これらの21か国は、もとより「邪馬台国グループ」を形成していたと考えています。

広い意味での“邪馬台国”です。

その中でも狭義の「邪馬台国」の“都”は、御笠川や宝満川の上流域近辺に位置し、交通にも守りにも便利な地理に位置します。

このことからいえるのは、グループの中でも古くからの歴史がある中心の国が「邪馬台国」で、それゆえ福岡平野で起きた“倭国の乱”の仲裁者として、女王「卑弥呼」を共立輩出できたといえます。

ただし、“女王”卑弥呼と「魏志倭人伝」に記されるものの、陳寿や一般に抱く女王のイメージとは異なり“お飾り”にすぎませんでした。

「女王国連合」の実権は、一大卒が置かれ魏の軍使が駐(とど)まった「伊都国」(王)が握っていたからです。

詳しくは、「“逆説”の邪馬台国-6」をご参照ください。

付記すれば、「狗奴国」(比定地:熊本県界隈)からの攻撃が強まるにつれて、魏と通じた伊都国王の力が必要になったことからもそういえます。

ちなみに、「魏志倭人伝」に記される“南”にあったとされる「狗奴国」は、のちの5世紀前半に記された『後漢書』では、海を渡った“東”に「拘奴国」(狗奴国、くなこく」)があったと記されています。

この2つが同じ「狗奴国」の場合、前後の歴史からの推測ですが、筑紫平野の旁余の諸国を席巻した狗奴国は、豊かな朝倉界隈を拠点とし、後日、伊都国をはじめとした女王国連合とともに東征したと考えられます。

推測されるストーリーは、卑弥呼の死後、伊都国王もしくは狗奴国王が立つも治まらず、13歳の「台与」が再び実権のない女王に立てられます。

和平に至った彼らは、その後、台与を旗印に東征し、5世紀の記録に海を渡った東に「拘奴国」があると記されるようになったともいえます。

いわゆる「神武東征」の実在モデルの一つとなったケースです。

いずれにしても、時代は不明ですが、安本美典氏が述べるように、「朝倉」近辺に拠点を築いたグループは、後年、「畿内大和」に治を移したといえそうです。

以上、現時点のデータから「邪馬台国」を比定してみました。

※注) 「鉄鏃」のデータは、WEBページ「13.遺跡は語る―考古学の成果からみると-総論-」(邪馬台国大研究 本編)より引用。

“逆説”の邪馬台国-6

2020.09.17

【“幻想”の卑弥呼】

夢を壊すようで申し訳ありませんが、「“邪馬台国”幻想と陰謀」に続いては、「“幻想”の卑弥呼」をお届けいたします。

先回もご紹介しましたように「魏志倭人伝」の作者陳寿(ちんじゅ)は『晋書』「陳寿伝」を読めばわかるとおり、作家としての文才はあっても「史述家」としては信頼できない部分があります。

筆が立つのはいいのですが、シビアな「史実」を著すにしては、“ロマン”をかきたてる筆致が得意だからです。

俗称「魏志倭人伝」こと『魏書』「倭人条」も同様で、「卑弥呼」や「邪馬台国」をミステリアスな“ロマン”ある筆致で著しました。

そのため、“倭の女王”「卑弥呼」に対して、多くの人が少なからず“ロマン”を感じ、正直にいえば、“美化”してしまい、“幻想”を抱いてしまう書き方をしているのです。

では、史実としての「卑弥呼」はどんな人物だったのでしょうか。

「魏志倭人伝」を、陳寿の筆致に惑わされずに考証しながら読めば、そこそこながら「卑弥呼」の“実像”が浮かび上がってきます。

1、女王「卑弥呼」実権をもたず

陳寿は「邪馬台国」に来たことはありません。

もちろん、「卑弥呼」に接したこともありません。

それどころか、「魏志倭人伝」を読めばわかることですが、人前にほとんど姿を現わさなかった「卑弥呼」は、当時の人々でさえ接した人がほぼいなかったことがわかります。

この記述が意味するところは、卑弥呼に接したことがない倭の人々の“伝聞”をまた聞きした魏の使者の“伝聞録”をもとに、陳寿は、“女王”ゆえ「卑弥呼」は相応の人物に違いないと、“ドラマチック”に真の女王かのように描いたことがみえてきます。

これが“曲者”なのです。

いわば、支那流の“女帝”か“歴史のヒロイン”など“スーパースター”のような筆致で「卑弥呼」を描いています。

では、「魏志倭人伝」から「卑弥呼」に関する記述をみてみましょう。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(1)

「倭国乱れて相攻伐すること年を歴(へ)たり、すなわち共に一女子を立てて王となす。名づけて卑弥呼という。」

原文 : 「倭国乱 相攻伐暦年 及共立一女子為王 名曰卑弥呼」

「魏志倭人伝」のなかに「卑弥呼」が最初に登場するこのシーンは、印象的にドラマチックな筆致で記されています。

マンガであれば、戦乱に明け暮れ人類が危機にひんするなか、ついに正義の味方「卑弥呼さま登場!」 ジャジャーン! といった手法です。

この登場シーンによって、読者は「卑弥呼」が歴史的な英雄のかのように感じ、古代日本のスーパースターかのように誤解させる根本要因になっています。

本当に「卑弥呼」は“スーパースター”なのでしょうか。

事実は、「魏志倭人伝」から明らかにしていくとして、“倭の女王”と記されているものの、「卑弥呼」に“実権”はなかったことがわかります。

つまり、和平のために御輿に担ぎ上げられれた“お飾り”でしかありませんでした。

と、いえば、「何をそんなバカな」という声が聞こえてきそうです。

続けて、次のように記されています。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(2)

「鬼道に事(つか)え、よく衆を惑わす。年、すでに長大なれども、夫婿(ふせい)なし。」

原文 : 「事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻」

この書き方は、正体がわからない「卑弥呼」を“ミステリアス”にショー・アップしています。

「よく衆を惑わす」という表現は、その後段を読めば、矛盾する一文だからです。

もし、陳寿が“ドラマ”仕立てではなく、史実のみを書こうとすれば、「鬼道につかえた」だけでこと足りるのです。

ですが陳寿は、続けて「よく衆を惑わす」と記し、続く「年、すでに長大なれども、夫婿なし」と対句的に“ドラマ仕立て”の修辞を使っています。

「よく衆を惑わす」の矛盾については後述するとして、文脈から「年、すでに長大にして…」という一文を素直に読めば、2世紀末に女王に共立された時点で、すでに“老婆”だったと読めてしまいます。

その場合、「女王になった年齢」+「3世紀中頃まで約70年近く」を当時、生き長らえたとするのは、環境与件や食料事情からは少々無理がありそうです。

なので陳寿は、事実よりも“イメージ優先”また“漢詩的表現”で、上の一文を書いたことがわかります。

さらに続きます。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(3)

「男弟ありて国をたすけ治む。王となりてより以来、見まゆることある者、少なし。

婢千人をもって自ら侍らしむ。ただ男子一人のみありて飲食を給し、辞を伝えて出入りす。」

原文 : 「有男弟 佐治国 自為王以来 少有見者 以婢千人 自侍 唯有男子一人給飲食 伝辞出入」

「女王になって以来、見た人が少ない」と記されています。

前段の「よく衆を惑わす」という一文と矛盾する一文です。

陳寿は「鬼道」の何たるかを説明しようと「よく衆を惑わす」という一文を入れたのでしょう。

それは陳寿の“親切”ではなく、これこそが陳寿が得意とした“ドラマ手法”で、ヘタに用いると史書ではなく“フィクション小説”になりかねないものです。

さらには、「卑弥呼」はほとんど室内に引きこもっていたと記されていることから、「女王国連合」の“運営”や“政務”は当然、行なうことができません。

実権のない“お飾り”にすぎなかったことは、次の一文からもわかります。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(4)

「女王国より以北は、とくに一大卒をおきて諸国を検察せしめ、諸国これを畏憚(いたん)す。常に伊都国に治す。」

原文 : 「自女王国以北 特置一大卒 検察諸国 諸国畏憚之 常治伊都国」

「女王国連合」の諸国が畏(おそ)れ憚(はばか)っていたのは、女王「卑弥呼」に対してではなく、「魏志倭人伝」に「世々王あり」と記される「伊都国王」でした。

「卑弥呼」が実権のない“お飾り”なのは、その死後、力も経験もない13歳の「台与」(とよ)が引き続き“女王”に選出されたことからもわかります。

結局、「卑弥呼」も「台与」も御輿に担がれた存在でしかなく、実際の権力は、諸国から畏れ憚られていた「伊都国王」の掌中にあったのです。

次に述べる「鬼道」から申し上げますと、重大時にかぎり、「卑弥呼」からの“託宣”が伊都国王に届けられた可能性はあります。

ですが、聞く聞かないは伊都国王の胸一つです。

2、「鬼道」にみる「卑弥呼」の“正体”

さて、次に「鬼道」についてお届けいたします。

「日本的霊性」を見失い、「科学」に毒された学者をはじめ現代人は、古代の「鬼道」を理解できなくなりました。

なかには「道教」の一種だと“学問的”に主張する人もいますが、違います。

古代日本では当たり前のことだったのですが、即物的な利に走る中国や古代支那また陳寿には理解できず、「衆を惑わすもの」ととらえられています。

“謎解き”は簡単です。

以前、「宝瓶宮占星学」サイトにも書いたことですが、中国また古代支那で「鬼」が何を表わすかが見えてくれば、古代日本に照らし合わせてすぐに「鬼道」の正体がわかります。

昨今の中国では建設ラッシュが起こり、高層マンションが数多く建ちました。

その数が多すぎて、また高価だったりしたことから、人が住まず、次第に“ゴースト・タウン”となってしまった住宅街がありますが、それを中国では「鬼城」と書き表わします。

なぜ、“街”なのに“城”と表現されるのかというと、戦乱が続いた古代支那では、「城」(砦)の中に「街」がつくられていたからです。

また北京で、「鬼街通り」といえば、“幽霊通り”のことをさします。

日本でも、類似の意味をもつ「鬼」の使われかたに、“火の玉”(霊の魂)を「鬼火」と呼んでいたことがあります。

ほかにも、人が死んだことを「鬼籍に入る」と表現することも同様です。

つまり「鬼」は、“人がいない状態”や“人が亡くなった先”、さらには“幽霊”など“死者の魂”(霊)といった、日常ならざる状態や「死後の世界」にかかわる事物を意味します。

そのため「鬼道」と表現された理由は、人がいないにもかかわらず、イタコのように“死者の霊”を招き寄せて、その言葉を人に伝える“口寄せ”のようなことを「卑弥呼」が行なっていたからです。

かつては盲目の女性が行なうことも多かったようです。

なぜ、盲目の女性が多かったのかというと、外界の刺激が遮断された“孤独”な状態のほうが、“霊”がかかりやすく、“コンタクト”がとれやすいからです。

『日本書紀』などに出てくる単語を用いれば、神仏の言葉を伝える「託宣」(たくせん)ともいえます。

今風にいえば、“間違い”が多いのですが俗にいう「霊言」の類いです。

古代日本においては、男が「政」(まつりごと)を行ない、女性が「祭祀」(祭りごと、祈祷)を行なう、分業して国を治め運営していく「ヒメヒコ制」がありました。

その名残りで、“憑依体質”の持ち主「卑弥呼」が祭祀を行なう“女王”に共立されたともいえます。

なので実際の政治は、“男王”の「伊都国王」が実権をもって行ない、諸国を検察し、女王国連合の実質的な運営を行なっていたのです。

なぜ、卑弥呼が人前にほとんど姿を現わさなかったのかというと、「鬼道」を行なうさいの“憑依体質”や“霊媒体質”は、お日さまのもとや健全な日常生活では弱まることが起こるからです。

盲目や孤立した状況、また相応に不健康な状態のほうが、“憑依体質”を維持でき、絶対に避けなければなりませんが、“霊”が懸かりやすいのです。

そのために、「卑弥呼」は密室や暗い屋内に引きこもり、「鏡」を前に自分の意識を徐々に飛ばして、“死者の霊”をのりうつらせたり、とり憑(つ)かせて「鬼道」(口寄せ)を行なっていたのです。

3、卑弥呼≠天照大神

よく、「天照大神」は「卑弥呼」だと言われることがあります。

それは「正解」ではありませんが、100%間違っているわけでもありません。

あえていえば30%は“正解”です。

まず、『古事記』や『日本書紀』に、天照大神が「鬼道」につかえたとか、「口寄せ」の類いを行なったということは記されていません。

「天照大神」は、『日本書紀』に記される皇祖「高皇産霊尊」(たかみむすひのみこと)と、高天原にいた先祖神の“1柱”だとされます。

詳細なご説明は、本旨からそれるので省きます。

簡単にいえば、「統一大和」を築くために、だれもが崇める共通の“象徴”(シンボル)が必要でした。

全国各地の国邑(こくゆう)や豪族を、「天皇」のもとに一つに結集するために、“実在”をベースに立てられた“1柱”が「天照大神」なのです。

なので、物部氏をはじめ、全国各地の豪族の高祖神(始祖)の“集合体”だと考えてもらってかまいません。

卑弥呼や台与は、その一部にすぎません。

『日本書紀』(神代)をよく読めばわかるように、「天照大神」は“男性”でもあり、また“女性”でもあり、“キャラ変”したかのように描かれている箇所があります。

現代的には、大政奉還ののち、明治天皇はその意をくまれて、素戔嗚尊(すさのうのみこと)ではなく、「天照大神」を日本民族統合の象徴として「皇祖神」と定めるご聖断をくだされました。

「天照大神」は日本を照らす“お天道様”を象徴する側面をもちますが、「卑弥呼」はまったくの逆です。

上述いたしましたように“口寄せ”(鬼道)を行なうために、日光を避けて屋内にこもり、人前に姿を見せずに「鏡」をもちいていたからです。

4、「ひみこ」と名づけられた理由

これらのことがわかれば、「ひ・み・こ」と呼ばれた理由がみえてきます。

死者の霊を呼び込む“口寄せ”(鬼道)につかえたゆえに、“明るい場所”や“太陽”を避けて屋内にこもっていた「ひみこ」です。

決して“日巫女”や“天照大神”などではありません。

むしろ正反対です。

明るく輝き、生きとし生けるものに“生命”をもたらす「太陽」を意味する“日”(ひ)などとは真逆に、“肉体”を失った「冥府」や「常夜の国」の死者などを象わす“霊”(ひ)のことです。

「卑弥呼」は、霊(ひ)によって「鬼道」(口寄せ、霊言)を行なっていたゆえに、“霊”の“御子”すなわち「ひみこ」と呼ばれていたといえます。

たとえば、「霊の魂」(ひのたま:火の玉)もそうですが、『日本書紀』に記される皇祖「高皇産霊尊」(たかみむすひのみこと)の4番めの文字=「霊」(ひ)がそうです。

死者の霊(れい=ひ)をとり憑かせて、“口寄せ”や“霊言”の類いである、支那人いわく「鬼道」に生涯つかえたために、「ひみこ」(霊御子)と呼ばれ、“霊力”の喪失をおそれて結婚もしなかった(禁じられていた)ということです。

さらにいえば、「邪馬台国」の王また豪族の娘(御子)だったようです。

なぜなら、そのへんの市井(しせい)の「巫女」が女王に共立されることなど実際にはありえません。

長く続いた「倭国の乱」を終える“仲裁者”にふさわしく、相応に歴史や立場を持っていた「邪馬台国」の王族の出身(御子)だったために、その正統性によって“お飾り”ながら、「女王」に共立されたと考えられます。

2020.10.06 22:34

|

2020.10.06 22:34

|