[補記] 統一独立国家「日本」

2021.04.24

先の記事の「補記」です。

7世紀初頭に九州「倭国」と本州「畿内国」(日本)が合併し、統一独立国家「大和」(大倭)が誕生しました。

ときは、“日出ずる処の天子”こと九州倭国王「阿毎多利思比孤」(あめの たりしひこ)大王の御世です。

『古事記』また『日本書紀』では、第33代「推古天皇」の御世です。

くわしい経緯は、先の記事をご参照ください。

このとき、九州「倭国」は、本州「畿内国」(日本国)に、自らを吸収合併させるかたちで、シナ(隋)の冊封下(属国)からはなれ独立しました。

「漢委奴国王」の金印で知られる1世紀の「奴国」(なこく)以来、3世紀の倭の女王ひみこによる“邪馬台国連合”や、6世紀までの九州「倭国」の歴史に幕をおろしたのです。

はじめて聞くお話ゆえに、にわかには信じられないかたも多いでしょう。

信じても信じなくてもいいのですが、今回はいくつかの“状況証拠”を提示しておきます。

1、「記紀」の記述

【古事記】

『日本書紀』は、第41代「持統天皇」で終わっています。

具体的には、天武と持統の孫、第42代「文武天皇」への譲位(万世一系の確立)で巻をとじます。

これに対して『古事記』は異なります。

『古事記』は、第33代「推古天皇」で終わっています。

和風諡号(わふうしごう:国風諡号)「豊御食炊屋比売命」(とよ みけ かしきや ひめの みこと) です。

ちょうど、九州「倭国」と本州「畿内国」(日本)が合併したときです。

これが「倭畿合併」の一つの“証拠”です。

なぜなら、“九州海人族”を出自とする大海人皇子こと「天武天皇」は、『古事記』の編纂(誦習)を命じました。

理由は、自らの皇位の正統性を示すことによって、1,000年のちも皇位争いをなくし、内乱を防いで日本に平和をもたらそうとされたからです。

要は、初代「神武天皇」が九州から東征します。

その九州(倭国)の王統に代々つながる自らの「皇統」(血統)を、『古事記』によって示そうとされたのです。

当然、九州「倭国」の歴史は、7世紀初頭の合併によって途絶えましたので、合併の時点の「推古天皇」で筆をおくことになります。

【日本書紀】

『古事記』だけではありません。

実は『日本書紀』も類似なのです。

巻第1から巻第30まで、一見、連続しているようにみえますが、歴史学者らの研究によると、実は大きく3つわかれています。

表記の基準や漢文の用法などが違うことが専門家のあいだでは知られています。

顕著に区分されるのは、次の3つです。

1) 巻第1「神代(上)」(かみよ) ~ 巻第13「允恭天皇」&「安康天皇」まで。

2) 巻第14「雄略天皇」 ~ 巻第21「用明天皇」&「崇峻天皇」まで。

3) 巻第22「推古天皇」 ~ 巻第30「持統天皇」まで。

要は、3番めの巻第22「推古女帝」から、統一独立国家「大和」の歴史がはじまったために、編纂担当者が変わり、表記基準が異なっています。

ちなみに、ご参考までに記しておきますと、2番めの巻第14「雄略天皇」の御世においても、古代史の転換点でしたので類似します。

「大泊瀬幼武天皇」(おおはつせの わかたけの すめらみこと)こと「雄略天皇」は、『日本書紀』の資料が少なかった前半期の各天皇紀のなかでは、最も分量が多く記されています。

“大泊瀬幼武天皇”(雄略天皇)が“海人族”にかかわることは、古くからの港などを意味する「大泊瀬」という諡号(しごう)からもご理解できるのではないでしょうか。

雄略天皇については、九州(熊本)と関東(埼玉)で“ワカタケル”の銘が印刻された剣が出土しています。

また、1世紀ほど続いていたシナへの朝献を打ち切ったのも、“讃、珍、済、興、武”の「倭の五王」のうち“武”に比定される雄略天皇だとされ、重要な業績を残した大王(天皇)です。

ちなみに、『日本書紀』のなかで、いちばん多い分量で記される天皇は、当然ですが、巻第29の第40代「天武天皇」(下巻)です。「壬申の乱」が記される巻第28の「上巻」を加えるとダントツの分量です。

2、欽明天皇の“皇子”たち

巻第19に記される第29代「欽明天皇」も重要な“スタンス”が認められます。

なぜなら、『日本書紀』は、「欽明天皇紀」から書きはじめられたともいわれているからです。

実際、「欽明天皇紀」には、第29代といった途中にもかかわらず、「他のところもこれと同じである」といった『日本書紀』全体の読み方を示唆する一文があります。

それもそうですが、欽明の“皇子”(皇女)は、立て続けに4人も天皇になっています。

しかも、そのうち「敏達天皇」と「推古天皇」は、ご夫婦です。

4人の“皇子”(皇女)のご即位の順番は、第30代「敏達天皇」、第31代「用明天皇」、第32代「崇峻天皇」、第33代「推古天皇」と、記されています。

このうち、敏達天皇を除けば、蘇我氏の娘たちが生んだ天皇です。

つまり、敏達天皇と推古天皇は、母親違いの“兄妹”でありながらご夫婦なのです。

実際のところは、「倭畿合併」による“政略結婚”の可能性が高いでしょう。

それを『日本書紀』は、“万世一系”ゆえに、いずれも「欽明天皇」の皇子また皇女として記したようです。

通常、このような継承はありえないためです。

それは、本来の和風諡号が異なることからもみえてきます。

第28代「宣化天皇」の娘「広姫」から生まれた敏達天皇は「渟中倉太珠敷天皇」(ぬなくらの ふとたましきの すめらみこと)と申し上げます。

一方、蘇我馬子の姉「堅塩姫」(きたしひめ)から生まれた「用明天皇」と「推古天皇」は、それぞれ「橘豊日天皇」(たちばなの とよひの すめらみこと)、「豊御食炊屋姫天皇」というように“豊”がつけられています。

そして、馬子の妹の「小姉君」(おあねのきみ)から生まれたとされる「崇峻天皇」は、上述の「大泊瀬幼武天皇」(雄略天皇)やその孫「小泊瀬稚鷦鷯天皇」(武烈天皇)に似た「泊瀬部天皇」(はつせべの すめらみこと)とこれまた系統が異なるようです。

『日本書紀』が、この皇子たちにかぎらず他の皇統においても、“万世一系”かのように操作した疑いはぬぐいきれません。

逆の見方をすれば、『日本書紀』は主な豪族たちすべてを歴代天皇の「皇子」に連なる一族として記しました。

それゆえ、武内宿禰や蘇我氏を除いて、どの豪族の王が天皇になっても“万世一系”が成り立つように工夫しています。

では、なぜ欽明天皇の“皇子”(皇女)は次々と天皇になったのでしょうか。

それは、九州「倭国」と本州「畿内国」の合併のさいに、両国の王たちを“万世一系”としてつなげたために、いずれも欽明天皇の皇子(皇女)として一つにまとめたのだといえます。

もっとも、歴史過程をみれば、九州(倭国)を出自とする“初代「神武天皇」”のモデルとなった実在の人物の子孫が、両国の王統を継いできたと考えれば、いずれでも、たしかに“万世一系”といえなくもありません。

お話は変わります。

くだんの「欽明天皇」は、和風諡号を「天国排開広庭天皇」(あめくに おしひらき ひろにわの すめらみこと)と申し上げます。

この意味は、重要です。

なぜなら、“九州倭国を排して、統一日本をつくった天皇”という意味に読めるからです。

解説をします。

「天国排開広庭天皇」の「天」(あめ)は、九州倭国王「阿毎多利思比孤」の“阿毎”(あめ)です。

なので「天国」(あめくに)というのは、九州倭国を意味します。

「排」は、そのまま“排す”です。

「開広庭」は、全国を“統一大和”として広く庭(領土)として開いたことをあらわします。

欽明天皇の在位は、539年~571年です。

この御世に、九州「倭国」の“独立”が模索され、畿内国(弟)との合併による“統一独立国家”「日本」にむけた計画や交渉が進んでいったのではないでしょうか。

ちなみに、『日本書紀』がそのようなウラ事情を書き残すことはありません。

なぜなら、九州「倭国」をはじめ、全国各地の国々や邑々の存在を消し去り、最初からの“統一独立国家”「大和」として編纂したからです。

ただし、『日本書紀』の案外とまじめなところは、本当の歴史を残したいという強い思いが要所要所で散見できることです。

事実と異なる“作文”をやむをえずしなければならない部分は、読者が“疑問”を感じるようにあえ常識的に考えればありえないといった表現をしています。

のちの人が疑問を抱き、よく考えれば“真相”がわかるように工夫されているのです。

3、武内宿禰と蘇我本宗家

次に、武内宿禰と蘇我氏との関係です。

武内宿禰は、第12代「景行天皇」にはじまり、成務、仲哀、神功、応神、仁徳と、5代(6代)もの天皇に仕えたことが記されています。

そのため、歴史家のなかには、“架空の人物”だとする人がいます。

それはありえません。

第8代「孝元天皇紀」に、武内宿禰の祖父は皇子の「彦大忍信命」(ひこふつおしの まことの みこと)であると記されていることもあって、あまりにも存在期間が長いので、理由を理解できず、“架空”とかってにとらえたのかもしれません。

事実は、先の記事に書いたとおりです。

つまり、「武内宿禰」という呼称は、個人の名前ではなく、「建」(武)を出身とし、北部九州を支配した“九州王”(その祖霊)を意味します。

そういった立場の人物のことです。

実際は、「皇祖皇太」にも匹敵する人物(大王)なのですが、蘇我氏の祖でもあり、“天皇”とは記せない事情があって、“大臣”(首相)や“忠臣”として記されています。

3世紀の武内宿禰は、「神功皇后」(台与)と「応神天皇」を旗頭に、北部九州連合を率いて“大和帰還”と記される「東征」を行ない、初代「神武天皇」の実在のモデルの一人となったほどの人物です。

くわしいご説明は省略いたしますが、大阪にある「住吉大社」は、古代博多湾岸にあった日本第一宮「住吉神社」を出発点とすることからも、そういえます。

重要なのは、“九州王”を意味する「武内宿禰」から「蘇我氏」(ほか)がはじまっていることです。

次のような系図になります。

「武内宿禰」→「蘇我石川宿禰」→「蘇我満智」→「蘇我韓子」→「蘇我高麗」→「蘇我稲目」→「蘇我馬子」→「蘇我蝦夷」→「蘇我入鹿」(絶)

ちなみに、なぜ「韓子」や「高麗」といった人物がいるのかというと、当時、九州「倭国」の領土だった半島に派遣され、任那などを治めていた時期があったからです。

それが、第26代「継体天皇」が半島の領土を百済に割譲してしまったために帰国し、第28代「宣化天皇」の御世から急に蘇我氏(稲目)が「大臣」(おおおみ:首相)として『日本書紀』に記されるようになった理由だと考えられます。

さて、そのような海外経験もあって、九州「倭国」と本州「畿内国」(日本)が合併したときの蘇我本宗家の盟主が、稲目の子の「蘇我馬子」です。

“九州王”を意味する「武内宿禰」に続く系譜であることからも、ときの「蘇我馬子」が九州倭国王“阿毎多利思比孤”か、その重要な関係者であってもまったくおかしくはありません。

馬子は、当時、最先端だった仏教への造詣も深い知識人で、大臣(首相)と記されるほどの実力者だったことは、記紀の記述からも明白です。

実際、当時の実権は、推古女帝ではなく、また馬子の業績を奪い“悪者”にするために作られた“厩戸皇子”(うまやどのみこ)でもなく、蘇我氏(三代:馬子、蝦夷、入鹿)にありました。

なぜ、『日本書紀』が、「厩の戸にあたられた拍子に難なく出産された」とか「生まれてすぐにものを言われた」とか、「一度に十人の訴えを聞かれても、誤まられなく…」とか、ありえないことを記したのかというと、常識的に考えれば“実在”ではないことを察してもらうようにしたためです。

では、厩戸皇子は、本当はだれなのかというと、“厩戸”は「馬子」とも読めるように工夫されていることからも、蘇我馬子のこと(業績)だと示唆しているのです。

そのため、馬子と同時代の「倭国」を記したシナの正史『隋書』に、「その倭王の姓は阿毎…」と記される「阿毎多利思比孤」(日出ずる処の天子)は、600年以前に“冠位十二階”を定めていたことも記されていることから、実は「蘇我馬子」だったという推論は、その重要な関係者だったことをふくめて充分になりたちます。

付記すれば、『新唐書』に、古の倭王は「筑紫城に居す」と記されていることからも、九州「倭国」の存在はあきらかです。

まだまだ続く「米大統領戦」

2021.04.22

久々の「アメリカ大統領選挙」のお話です。

“ガセ”の多い一般情報からではなく、「星のディレクション」からみえてくる現状です。

結論的に、アメリカの国防総省による“軍事代理政権”が続いています。

今年2021年1月20日の“大統領就任式”(フェイク)の直前に発効したもので、この「非常事態」(軍事代理政権)の発令下においては、発令した「大統領」が交替することはありませんので、今でもトランプは第45代大統領のままです。

本来は60日間の期間限定ですので、3月20日までのはずです。

ですが、さらに60日間延長されたことがうかがいしれます。

なぜなら、規模は縮小されたものの、州兵によるワシントンDCの警備が5月中頃まで延長することが発表されていたからです。

つまり、「第45代トランプ大統領」は、“非常事態宣言下”において今も続いています。

ちなみに、トランプが、新しい“アメリカ共和国大統領”に就任したという情報も流れていますが、“非常事態宣言下”においてそんなかってなことはできません。

軍事作戦の結果が相応に出たのち、過去の「アメリカ合衆国」の終了と、新たな「アメリカ共和国」の復活を正式に宣布しなければなりませんし、つくられた“バイデン大統領”(仮)の無効化が広く周知されなければならないからです。

不正がなければ、たしかに「トランプ大統領」が勝利していたとはいえ、アメリカ合衆国の法に一応はそったカタチで“バイデン政権”(仮)が、“タテマエ”としては成立したことになっているからです。

その一方で、トランプもまた上述の「大統領令」によって、法的に「国防総省」による“軍事代理政権”を誕生させ、今日に至っています。

これらの証拠を次の3つから代表的に挙げておきます。

1、州兵によって閉鎖されていることからわかるように「ホワイトハウス」にバイデンはいません。

2、バイデンは軍隊によって守られていないこともそうですが、「核のボタン」を持たされていません。

3、大統領専用機「エアーフォーズ・ワン」にいまだに乗せてもらえないでいます。

国防総省は、“バイデン政権”(仮)にトップ・シークレットとなる「軍事機密」へのアクセスを許可してないことなどからも、これらは明らかです。

結局、バイデンは正式な大統領としては就任していないのです。

それはトランプも同様で、前回の第45代大統領のまま、「新大統領」には正式に就任していません。

星の動きからは、たぶん9月頃までに新「アメリカ共和国」としての“選挙”が行なわれる可能性がないとはいえませんが、後述するように、1年ほどかかるかもしれません。

【星のディレクション】

上記を裏付ける「星のディレクション」をご紹介しておきます。

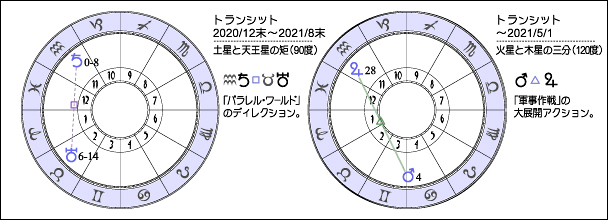

●「軍事作戦」と「軍事法廷」のディレクション

今年2月前後もそうでしたが、トランシットの「木星」と「火星」の三分(トライン=120度)によって、昨今もまたふたたび“軍事作戦”のディレクションが活性化しています。

今回のピークは、4月18日(日曜日:アメリカ時間)前後です。

これは、5月1日頃まで続きます。

5月中頃までと思われる「大統領令」の延長からみても、残された日数はさほど多くはなく、今月4月末は急ピッチで、日本をふくめた世界的な“軍事作戦”ならびにグアンタナモでの“軍事裁判”が進むとみています。

なぜなら「木星」と「火星」の三分(120度)は、“軍事法廷”をも象わすからです。

●「パラレル・ワールド」のディレクション

宝瓶宮占星学サイトの「今週の運勢」にも書き続けていますが、上述のように昨今の代表的なディレクションの一つが「パラレル・ワールド」のディレクションです。

パラレル・ワールドは「並行世界」と訳されますが、“オモテの動き”と異なる“ウラの動き”とが、同時並行して生じていくディレクションです。

上述のように、アメリカにおいては、“バイデン政権”(仮)と、“軍事代理政権”(第45代トランプ大統領)のとの、奇妙キテレツな世界の動きが並行して生じている昨今です。

このディレクションは、水瓶宮の「土星」にたいして牡牛宮の「天王星」が下方矩(ロウアー・スクエア=90度)をとることによってよってもたらされます。

なぜなら、「土星」が位置する水瓶宮の共鳴星が「天王星」だからです。

そのため、立場が異なることを象わす下方矩(90度)によって、現実的に異なる出来事が同時並行的にもたらされることを象わします。

宝瓶宮占星学サイトや当ブログをご高覧いただいているかたであれば、お気づきの方がいらっしゃるように、これは日米両国に顕著に現われることになるディレクションです。

日本もアメリカも、“国体”を「水瓶宮」とするためです。

さらにいえば、次のようになります。

戦後の日本の“現体制”は、「牡牛宮」です。

そのため、このディレクションは、見方を変えればアメリカよりも「日本」のほうに顕著に現われます。

あまり報道されることはないようですが、実は日本国内においても、相応に「パラレル・ワールド」のディレクションが“進行中”だといえます。

もっとも、日本人は“民族性”を「魚宮」とします。

なので、よくいえば“穏やか”だったり、“理想主義的”です。

逆にいえば、“現実感覚”にとぼしい側面がないとはいえません。

仮に、厳しい現実が生じても、どこか“他人事”のように現在に起きている状況をよく把握されずに過ごすことがあります。

直感的に“何か起きている”ことは感じながらも、「パラレル・ワールド」(並行世界)を案外と直視していなかったり、観念的な世界のなかで過ごしていることさえあります。

このディレクションの“ピーク”や“期間”をご紹介しておきます。

「パラレル・ワールド」のディレクションは、昨年2020年12月末から徐々にはじまっていました。

その最初の“ピーク”は、今年2021年2月頃です。

次に、2回めとなる“ピーク”は、同年6月頃に訪れます。

そして、8月末前後で一時的には“終わり”ます。

ですが、10月中頃を過ぎると3回めの“ピーク”が訪れます。

さらには、12月下旬(クリスマス)前後を最後の“ピーク”とします。

そして、来年2022年2月中頃まで続くディレクションです。

足かけ14か月におよぶ「パラレル・ワールド」のディレクションになっています。

もしかしたら、同じ「パラレル・ワールド」のディレクションでも、9月以降は漸次、様相が変わっていくかもしれません。

ですが、星的には、来年2022年2月まで続きます。

そのため、世界を“ウラ”から支配してきた“一大秘密勢力”がほぼ完全に一掃されるのは、年内か来年初めまでかかる可能性があります。

その場合、「アメリカ大統領戦」の結末は、ほぼ1年間延長されたカタチです。

その頃になると、トランプによる“暫定共和国政権”のもと、アメリカ共和国としての“選挙”が行なわれて、新憲法に基づいて選出された“トランプ新大統領”が就任するのは、来年2022年3月4日前後になるかもしれません。

【付記】

ご参考に付記しておきます。

両陣営とも必死です。

“負の第2次世界大戦”といえる「見えない戦争」が展開中なのです。

そこにおいては、“情報”や“意識”が重要になります。

なので、“ディス・インフォメーション”(ニセ情報)による「情報撹乱」や「印象操作」が行なわれるのは、戦いのジョーシキです。

“平和ボケ”した日本人は、このような戦争認識に欠けることがあります。

とくに信じ込みやすい“スピ系”の人々をはじめ“不思議系”の人々は、相手側が、味方かのように流す“ニセ情報”をホンモノと信じてしまい、我知らず拡散することがないとはいえません。

そうなった場合、真相は伝わらず、結果的に「デマ」や「陰謀論」として世間に誤認されることになります。

それが相手側の狙いです。

拡散される場合は、1か所の情報源からではなく、“ダブル・チェック”はもちろん、できるだけ“ウラ”をとることが重要になります。

ちなみに、宝瓶宮占星学の「ディレクション・リーディング」は、独自のノウハウでお届けしています。

「仲哀天皇」は伊都国王

2021.04.15

『日本書紀』を解き明かすには、「編纂方針」と「表記基準」を知ることが必要です。

くわしいお話はともかく、初代“神武天皇”にはじまる古来からの“万世一系”による“統一独立国家”「大和」を「編集方針」としたのが『日本書紀』です。

そこには、“編集方針”ゆえにつくられた“ウソ”も記載されます。

ですが、できるだけ史実に基づいて記そうとされていて、“ウソ”を記す場合は、“荒唐無稽”なありえないエピソードなどで常識的に考えれば“作り話”だとわかるように工夫しています。

いずれにしても、最初からの統一独立国家“大和”として描いたために、畿内国(大和)以外の古来からの国々の存在は消され、各国の王たちもいくつかは、“万世一系”の皇統に組み込まれてしまいました。

近江または越を出身とする「継体天皇」もそのお一人です。

ですが、消された国の代表格はなんといっても九州「倭国」で、その王統も“万世一系”の皇統の大半を占めています。

なぜなら、初代“神武天皇”は、ご存じのように九州を出自とするからです。

さらには、7世紀初頭に、九州「倭国」の主導で、“小国”(弟国)の本州「畿内国」と合併することで、日本国こと「統一大和」がはじまったからです。

九州倭国王“阿毎多利思比孤”(あめの たりしひこ)大王は、なぜ自国をなくしてまで本州「畿内国」に吸収合併させ「日本国」を誕生させたのでしょうか。

答えは、シナの冊封下(属国)から脱却して独立するためです。

それまで、博多湾岸の「奴国」(なこく)をはじめ、邪馬台国で知られる北部九州「女王国」や、その後の九州「倭国」は、6世紀までシナの冊封下にありました。

そのシナの国力低下と、日本国(九州「倭国」)の繁栄によって、“国体”「水瓶宮」の日本らしく「対等」の独立国家建設をはかったためです。

シナの正史『隋書』には、次のように記されています。

●『隋書』「倭国伝」より抜粋

開皇20年(600年)、倭王の姓は阿毎(あめ)、字は多利思比孤(たりしひこ)、号して阿輩雞弥(あほけみ:大王)というもの、使いを遣わして闕(けつ:王宮の門)にいたらしむ。

(中略)

使者言う、「倭王は、天を以って兄と為し、日を以って弟と為す。(中略)日出ずれば、すなわち理務(政務:まつりごと)を停め、我が弟に委ねん」と。

この一文は、歴史学者でさえ、自国日本を貶めるために、“わけのわからない未開の文明国だったので、後年、近代的な律令国家を築く必要があった”などと、バカげた解釈をしています。

そうではないことは、続けて読めばわかります。

なぜなら、『隋書』には、九州倭国王がすでに「冠位十二階」を定めていたことが記されているからです。

“未開の文明国”どころではなく、九州倭国王「阿毎多利思比孤」は、今なら冊封下から離れても仕返しはされないと、隋の国力が衰退していたことを見抜いた「国際情勢」の把握と、「外交感覚」を発揮して九州「倭国」の独立をはかったのです。

事実、倭畿合併後の607年、阿毎多利思比孤は、隋の2代目「煬帝」(ようだい)に、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、つつがなきや」と、対等の立場で事実上の“独立宣言書”を送り、その直後に隋は滅亡しています。

お気づきでしょうか。

「日出ずれば…弟に委ねん」というのは、九州「倭国」と本州「畿内国」が合併して「日本国」が誕生すれば、「倭国」の政務(まつりごと)は「畿内国」(弟国)に委ねて独立するという意味です。

なぜ、「畿内国」を“弟(国)”と呼んだのかといえば、九州から出発した“初代「神武天皇」”の実在のモデルとなった人物(王)たちが、かつて本州近畿や畿内国に「東征」をしていたからです。

阿毎多利思比孤は、合併の直前に、律儀にも隋の高祖「文帝」に使者を送り、“仁義”をきったあと、ご丁寧にも“独立”後にまた使者を送って、「日出ずる処の天子」として「つつがなきや」とあいさつをしているのです。

このときの2代目「煬帝」の返答は、「蛮夷(ばんい)の書、無礼なる者あり」でした。

ですが、翌年には使い(文林郎 裴清)を送ってきて、以後、隋は滅び、交流は絶えます。

九州「倭国」の主導によって「統一大和」(大倭)が誕生したのは、『日本書紀』でいえば、「推古女帝」の御世でした。

『日本書紀』は推古を天皇と記しましたが、実質的には九州倭国王だった「蘇我馬子」(蘇我本宗家)が実権をにぎっています。

それは、「推古天皇」の和風諡号「豊御食炊屋姫天皇」(とよ みけ かしきやひめの すめらみこと)からも読みとれます。

“九州(豊)から飯を食わしてもらった天皇”、もしくは“九州(豊)の飯炊き天皇”というほどの隠れた意味であることからも、天皇の諡号(しごう)らしくなく、むしろ推古女帝は、300年ほど前に共立されて“倭国大乱”を治めた「卑弥呼」のケースと同じように、倭畿両国の“和の象徴”として準備されていたものです。

なぜなら、蘇我馬子(そがの うまこ)、蝦夷(えみし)、入鹿(いるか)と続いた蘇我氏三代の大王を、『日本書紀』は歴代「天皇」として記すことができないからです。

ご存じのように、のちに天智天皇となった「中大兄」(なかのおおえ)、ならびに天皇を傀儡(かいらい)にして時の権力者となった藤原氏の祖「中臣鎌子」によって、蘇我入鹿は暗殺(乙巳の変:645年)され、蘇我本宗家は滅びています。

彼らは、九州「倭国」に政権を握られ、“クーデター”によって政権奪取を図ったのです。

結局、後年、藤原鎌足(中臣鎌子)の子 藤原不比等(ふじわらの ふひと)が編纂に関与した『日本書紀』は、“死人に口なし”とばかりに、蘇我氏を“悪者”かのように記しました。

要は、父親(藤原鎌足)の正当化をはかったのです。

さらには、馬子の偉大な業績も抹消し、“厩戸皇子”(うまやどのみこ)のものとして書き換えてしまいます。

このような事実を知る当時の識者(仏教関係者)は、滅ぼされた蘇我氏の業績と遺徳をたたえ、怨霊を鎮めるために、「聖徳太子」と呼ぶようになりました。

それを“厩戸皇子”のことだと勘違いした人々によって、今日に至っています。

『日本書紀』(原文)には、どこにも「聖徳太子」とは記されていません。

以上は一例ですが、『日本書紀』は、当初からの統一独立国家「大和」一国史として記したために、九州「倭国」のことをはじめ、本当の歴史は残したくても記せずに、やむをえず消してしまった出来事がいくつかあります。

そんなこんながわかると、次のことが明らかになります。

当初からの統一独立国家「大和」とするために、実際の出来事を参考に、まず“初代「神武天皇」”による「東征」を描きました。

参考とした出来事のひとつは、弥生時代の初期に遠賀川河口域に発祥した日本の「稲作」を伝えた「饒速日命」(≒大已貴神=大国主大神)の日本全国への“東進”と“古代国づくり”です。

彼らは、『日本書紀』に“国譲り”をした神(古く高貴な人物)として記されています。

ですが、「神武東征」のモデルとなった代表格は、3世紀に“大和帰還”という名の「東征」を行なった、『日本書紀』でいう第15代「応神天皇」であり、事実上の「武内宿禰」(たけの うちの すくね)です。

「神宮皇后紀」の39年と40年に、「魏志倭人伝」(『魏書』)が引用されていることから、同時代の「仲哀天皇」、そして妃の「神功皇后」、皇子の「応神天皇」、また「武内宿禰」は、3世紀の人物として記されていることがわかります。

3世紀の九州「倭国」といえば、ご存じ倭の女王「卑弥呼」や“男王”また2代目「台与」の時代です。

では、「仲哀天皇」や「神功皇后」、また“蚊田”(福岡県糟屋郡宇美)でお生まれになったと記される「応神天皇」、さらには現在の佐賀県(武雄)を出自とする「武雄心命」(たけおごころの みこと)を父にもつ「武内宿禰」は、倭の女王「卑弥呼」や「邪馬台国」が記される「魏志倭人伝」には、どのような人物として記されているのでしょうか?

重要なサジェスチョン(示唆)を、ひょんなことからいただきました。

それもあって、「魏志倭人伝」に記される「伊都国」こと現在の糸島市(福岡県)にある「宇美八幡宮」(長野八幡宮)を、この4月に訪れました。

「魏志倭人伝」に「津に臨みて…」(港がある)と記される九州北岸部の「伊都国」は、「世々王あり」と記され、諸国を検察する「一大卒」が置かれ畏れはばかられていた、いわゆる当時の女王国の“政権都市”です。

現在でいう“首都”にあたり、倭の女王「卑弥呼」が都とした「邪馬台国」は、“御所”(京都)のようなものです。

糸島の「宇美八幡宮」には、「上宮」と「本宮」があるのですが、「上宮」について案内板には次のように記されていました。

●上宮

「祭神は仲哀天皇、当社の縁起によれば、神功皇后の摂政元年、武内宿禰に命じ、香椎に在る所の先帝のお棺を、当山に収めて築陵したとある」

『日本書紀』に「9年春2月、仲哀天皇が筑紫の香椎宮で亡くなられた」(神功皇后紀)と記される福岡市東区の「香椎廟」(香椎神宮)ですが、お棺は後日、「伊都国」に移され、糸島市の「宇美八幡宮」(長野八幡宮)の「上宮」に祀られているというのです。

また、『日本書紀』には次のように記されています。

●『日本書紀』「神宮皇后紀」より抜粋

「(神功)2年、(仲哀)天皇を河内国の長野陵に葬った」

当初、香椎廟(香椎神宮)に葬られていた(『日本書紀』ではこっそりと豊浦宮に仮葬されたとも)仲哀天皇の遺骸ですが、その後、神功天皇の2年に“河内国”の「長野陵」に葬ったというのです。

どういうことなのかと思っていたら、案内板からナゾが解けました。

仲哀天皇のお棺は、香椎から糸島市の「宇美八幡宮」がある長嶽山(ながたけやま)に築陵された「上宮」に移されますが、この地が『日本書紀』に記される「長野陵」だったのです。

なぜなら、宇美八幡宮は「長野八幡宮」といわれていたこともそうですが、糸島半島に流れ込む「長野川」から参道がはじまっているからです。

長野川中流域の船だまりに接する十数段の広い階段から「宇美八幡宮」の参道ははじまっています。(階段より撮影、うしろは長野川で「船だまり」です)

博多湾の東端に位置する香椎と、西端部の糸島半島、その西の付け根部に流れ込む長野川は、さほど遠くはありません。

ということから、結論を書きますと、「仲哀天皇」は「魏志倭人伝」に記される卑弥呼また台与の時代の「伊都国王」だった可能性が高まります。

「卑弥呼」が死んで“男王”が立つも治まらず、卑弥呼の一族の少女13歳の「台与」が二代目女王を継ぎます。

この“男王”は、仲哀天皇こと「伊都国王」を殺害した「狗奴国」(くなこく)の官「狗古智卑狗」(くこちひこ)か、もしくは狗奴国王「卑弥弓呼」(ひみここ)で、『日本書紀』でいえば、神功皇后の時代に実権をにぎっていた「武内宿禰」です。

断定はいたしません。

ですが、「魏志倭人伝」によれば、「狗奴国」は倭の女王に属さず、むしろ戦争を仕掛け、劣勢になった邪馬台国連合(伊都国側)は、「魏」に救援を頼む使者をおくっていたことが記されています。

しかし、それに応えて魏の使者が伊都国に来たときには、「卑弥呼、以(すでに)死す、冢をつくる」と記されていることから、「狗奴国」の勝利はほぼ確定していたのでしょう。

ご参考ながら、「武内宿禰」という呼称は、人名(固有名詞)ではありません。

「武」は、武力を象わすこともそうですが、“九州”また“筑紫”や“肥国”(佐賀の一部と熊本:狗奴国)などを意味します。

『古事記』では「建内宿禰命」(たけの うちの すくねの みこと)と記されます。

国産みのとき、肥国(佐賀の一部と熊本=狗奴国)は「建日向日豊久士比泥別」(たけ ひむか ひとよ くじひねわけ)と記され、熊襲国は「建日別」(たけひわけ)と記されています。

「建内宿禰命」の“建”(武)はこの地を出身とする人物を意味します。

彼は、3世紀には“筑紫”(ちくし)にも進出しています。

「宿禰」は、“主なる祖霊”を意味しますので、結局「武内宿禰」という呼称は、北部“九州王”をさすことになります。

彼こそが、「仲哀天皇」(伊都国王)を殺害し、“男王”として立った人物です。

「東征」した“神武天皇”の実在のモデルの一人となったこともあって、かなり荒っぽい(勇猛な)人物だったらしく、半島の『三国史記』には、次のように記されています。

249年もしくは253年の出来事です。

倭の使節をもてなす席上で、王族でもあり名将でもあった「干老」は、酒に酔ったのか、「そのうちに倭王は塩汲み奴隷にし、妃は飯炊き女になるだろう」と語った言葉が、倭王(男王)に伝わります。

怒った倭王は、半島に出兵します。

これが『日本書紀』でいう、神功皇后の“三韓征伐”のお話になったのでしょう。

倭軍の来韓に、「干老」はすべて自分の責任として幼い息子を連れて倭陣に出向き、謝罪をします。

ですが許されず、「干老」は火炙りの刑に処されたエピソードが『三国史記』に記されています。

そんな“男王”こと「武内宿禰」は、3世紀中頃に二代目女王となった13歳の「台与」(ほぼ「神功皇后」)を操るくらい朝飯前でしょう。

そして、九州「倭国」の事実上の支配権を確立した3世紀後半から末にかけて、彼(男王)は「神功皇后」と「応神天皇」を旗頭に、北部九州連合を率いて『日本書紀』に“大和帰還”と記される近畿一円への「東征」を行なったようです。

※注:

「宇美八幡宮」の案内板「本宮」には、「第16代仁徳天皇の治天10年(938年)、平群木兎の宿禰の子 博公を神官として、この霊蹟に神社を建立し気比大神 天日鉾尊を祀らせたのが本宮の起源である。」と記されています。

これは、西暦ではなく、神武天皇のご即位を元年とする「皇紀」のことで、西暦278年にあたります。

また、「長嶽山古墳群」の案内板では、13基ある円墳のうち、「上宮」がある1号墳のみが「帆立貝式古墳」としていますが、ありえません。

「上宮」は石祠になっていますので、これは後年つくられたものです。

仲哀天皇のお棺を葬った「長野陵」そのものは、古墳時代に崩されたか『日本書紀』が普及する以前に、別の人物の墳墓につくり替えられたようです。

それを再度、当地に残る伝承と『日本書紀』から1号墳上を「上宮」として、仲哀天皇をお祀りになったものだと思われます。

天皇と「日本の天運」その7

2021.04.07

● 約1,000年続いた天智系皇統と異なる「明治天皇」

天皇と「日本の天運」の最終回です。

「日本の天運」を半減させたまま、約1,000年続いたのが天智系皇統でした。

これを補い、日本を守ってきたのが“草薙剣”由来の源頼朝にはじまる「武家政権」です。

その武家政権も、最後の将軍 徳川慶喜が「大政奉還」を行なったことで、“天皇の大権”が明治に復活していきます。

このことは「明治天皇」が天智系から決別したことによって、半減していた「日本の天運」が天武天皇による“原点”へと戻っていきました。

どういうことでしょうか。

「宝瓶宮時代」(ほうへいきゅう じだい)が正式にはじまる約120年ほど前のことです。

ちなみに、占星学でいう宇宙的な時代区分の一つ、「宝瓶宮時代」が正式にはじまったことが、なぜわかるのかというと、約25,920年(計算値)の周期をもつ“春分点歳差”と、当時の特異な“星の配置”、さらには世界の各分野で人知れずに起きたパラダイム転換の出来事からリーディングできます。

今年2021年から32年前、平成元年(1989年)のことでした。

この年の1月7日に昭和天皇が崩御されています。

つまり、日本では「宝瓶宮時代」の正式なはじまりとともに「平成元年」を迎えたのです。

なぜ、このような一致の現象が起きたのか。

約2,000年ほど前の「双魚宮時代」(そうぎょきゅう じだい)の初期に、日本では「魚宮」の“民族性”のもと、「水瓶宮」で象わすことができる“国体”が定まっていきました。

これが「日本の天運」の“萌芽”となっていきます。

簡単にいえば、人類歴史の流れと軌をいつにする、“民族性”「魚宮」と“国体”「水瓶宮」の“古代国づくり”がおこなわれたことに由来します。

たとえば、“君臨すれども統治しない”「天皇」のように、支配しない「大国主大神」(≒饒速日命:にぎはやひ の みこと)による“古代国づくり”などによってです。

ちなみに、“大国主”(おおくにぬし)というのは、固有名詞ではなく、“国づくり”を行なうなどして、最初に国の主(ぬし)となった人物を意味します。

なので、全国各地の国邑(こくゆう)ごとに、“大国主命”また“大国魂命”(おおくにたま の みこと)がいてもいいのです。

その大もととなった人物が「大国主大神」です。

具体的には、遠賀川河口域に発祥した日本の「稲作」を、自分たちだけのものとはせず、「病気治療の方法」や「鳥獣や昆虫の災いを除くまじないの法」とともに、全国に広めた「大国主大神」(『日本書紀』「神代」では“大已貴神”:おおあなむちのかみ、「神武天皇紀」では“饒速日命”にあたります)による“古代国づくり”でした。

このことが、一部に例外はありますが、卑弥呼のように“祭祀王”の共立による“合議的共同体運営”といった「水瓶宮」で象わすことができる“国体”の形成につながっていきます。

左翼の言葉を借りていえば“天皇制”です。

ですが、そこに共産主義でいう“支配”や“搾取”の概念は含まれません。

“臣民一体”であり、「和」や「絆」や「民度」による国家運営を意味します。

そういうことがありまして、人類歴史における「双魚宮時代」→「宝瓶宮時代」への移行は、古来よりの「日本の天運」(命脈)と共鳴したのです。

それゆえ、「宝瓶宮時代」の正式なはじまりとともに、天皇の代替わりによる「平成」の御世に移行する出来事が起こりました。

それはともかく、今から150年ほど前の「明治天皇」は、1,000年近く続いた天智系皇統から、なぜ離れたといえるのでしょうか。

また、「明治天皇」によって「日本の天運」が、なぜもとに戻ったといえるのでしょうか。

これまでの当シリーズのなかに“根拠”は書いておきました。

繰り返しになりますが、「日本の天運」の“萌芽”は、縄文晩期から弥生初期にかけて、“古代国づくり”をおこなった「大国主大神」(≒饒速日命)にあります。

さらには、7世紀に『古事記』と『日本書紀』の編纂を命じた「天武天皇」によって、「日本の天運」は確立していきました。

このような“日本の原点”を、忌避してきたのが「天智系皇統」です。

第38代「天智天皇」から10代後の第49代「光仁天皇」(天智天皇の孫)にはじまり、幕末の第121代「孝明天皇」まで、約1,000年近く天智系皇統は続きます。

天智系に皇統が変わることよって、「日本の天運」は半減し、“命脈”を保つことに黄信号がともりました。

それを補い、諸外国による数々の侵略から守ったのが、「草薙剣」を祀る熱田神宮の大宮司家の娘 由良御前を母にもつ「源頼朝」にはじまる武家政権でした。

もし、「武家政権」がこの時期にできていなければ、日本は侵略されて滅びていたか、植民地にされていたかもしれません。

そのように「日本の天運」を補ってきた武家政権も、約700年続いたのち、「大政奉還」(明治維新)によって終わっていきます。

そのとき、ご即位されたのが「明治天皇」です。

後述しますが、「明治天皇」が天智系と訣別し、“古代海人族”や「天武天皇」につうじる“日本の原点”に立ち返ったことで、「日本の天運」は復活していきます。

そのことを列記する前に、かんたんな事例を挙げておきます。

かつて「中大兄」(天智天皇)は、“民族性”「魚宮」と“国体”「水瓶宮」の日本らしくなく、半島に出兵し、「白村江の戦い」を起こしました。

結果は、ご存じのように壊滅的な犠牲と歴史的大敗北を喫しました。

一方、「明治天皇」は、“日本の原点”に立ち返ったことで、大国を相手にした「日清戦争」と「日露戦争」ともに勝利されます。

中大兄(天智天皇)に「日本の天運」がともなわなかった理由は、当シリーズの中でお伝えしたとおりです。

しかし、「明治天皇」は逆でした。

天武天皇が、7世紀に「近代律令国家 大和」を築いていったのと同様に、明治天皇の御世は、アジア諸国に先駆けて“富国強兵”や“殖産興業”など「文明開化」を推し進めて、「近代国家 日本」の建設を成し遂げます。

それは、当時、世界を支配していた白人国家も一目おくものでした。

さて、最終的なご判断は皆さま各位に委ねますが、「明治天皇」が「日本の天運」を半減させた天智系皇統とどう訣別し、どのように“日本の原点”に立ち返って「日本の天運」を引き継いでいったのか、以下、そのいくつかをご紹介いたします。

1、「天皇」号の復活

はじめて「天皇」号をもちいたのは、第40代「天武天皇」でした。

その天武系の皇統が、藤原氏の策謀によって第48代「称徳天皇」で終わり、天智天皇の孫の第49代「光仁天皇」から天智系皇統が続いていくことになります。

天武天皇、持統天皇、文武天皇の3代(+不比等)の「基本三数」3(4)数によって確立した「万世一系」は、天智系(実状は藤原氏の傀儡)にうばわれます。

さらには、光仁天皇から3代のちの第52代「嵯峨天皇」からは、仏教式に「院」号がもちいられることになります。

「○○天皇」ではなく、「○○院」と称されるようになったのが、天智系皇統(院統)です。

そして、ときは幕末。

光仁天皇から70代のちの第119代「光格天皇」(傍系)は、この「院」号を廃止して、本来の「天皇」号に戻しました。

さらには、途絶えていた「新嘗祭」を復活させています。

その3代のちが、第122代「明治天皇」です。

明治天皇からは、かつての「神道祭祀」と「宮中行事」が本格的に復活していきます。

私たちは、天皇が「神道」にもとづいて継承されてきたと思っていますが、天智系皇統の御世は、神道よりも「仏教」が優先され、神仏習合はもちろん、天皇の「即位式」でさえも、主な宮中行事はことごとく仏教式で行われてきました。

そんな皇統(院統)に「日本の天運」などともなうはずがありません。

それが元の「神道」に戻ったのは、150年ほど前の「明治天皇」からです。

2、天智系が遷都した「平安京」

明治天皇になって“平安京”(京都)から、「東京」へと遷都がおこなわれます。

天智系に皇統が替わった第49代「光仁天皇」は、現在でも最高齢記録となる61歳でご即位され、“酔いどれ”でした。

藤原氏が利用するために御輿にかついだだけの天皇です。

次の第50代「桓武天皇」のとき、それまでの「平城京」(奈良)から“都”を長岡京(784年)さらには「平安京」(京都)へとうつします。

794年のことです。

ここから「明治維新」(1686)まで、京都を御所とする天智系の皇統(院統)が続きます。

つまり「京都」は、天智系の“都”なのです。

その“都”を、明治天皇は捨てて、「東京」に遷都しました。

たてまえとしては、京都も、東京も、両方を都とする“奠都”(てんと)とされましたが、結果的に江戸城跡を「皇居」とし、首都機能も移転して「遷都」がおこなわれたわけです。

ここに天智系の“都”は、「明治天皇」によって約900年の歴史に幕を下ろしました。

3、「崇徳院」の解怨と帰還

日本の三大怨霊の代表格は、“讃岐院” 改め「崇徳院」です。

要は、第75代「崇徳天皇」のことです。

なぜ、“讃岐院”とよばれたのかというと、都から讃岐に配流(はいる)になったからです。

しかし、“讃岐院”は、激しい怨みをいだいたまま崩御され、都に「祟り」が起きたために、おそれられて「崇徳院」と呼ばれるようになりました。

配流になった崇徳天皇(讃岐院)は、自分の舌を噛み切り、その血で義理の父であり兄の「後白河院」へ、「日本国の大魔縁となり、皇をとって民とし、民を皇となさん」と呪詛を書き記して、壮絶な崩御をされたといいます。

その真偽はともかく、ほどなくして“平民”だった平家が天皇をしのいで隆盛を極め、さらには平家を滅ぼした源頼朝が、「鎌倉幕府」を開幕します。

崇徳天皇(讃岐院)の呪いどおりに、平民だった武士が天皇にとってかわり、天下を治めるようになったのです。

そういった厄災が100年毎につづき、崇徳天皇の“祟り”と恐れられるようになっていったという事実があります。

ちなみに、「崇徳」という諡号(しごう)ゆえに、“崇高”で“徳”の高い素晴らしい天皇と解釈すると間違います。

事実は異なります。

“崇高”で“徳”があるといった「言霊」で呼ぶことによって、怨霊として祟らないように鎮めようとしているのです。

このような諡号の例は、案外と多くあります。

たとえば、第10代「崇神天皇」もそうです。

“古代国づくり”を最初におこないながらも、“国ゆずり”をせざるをえなかった実質の“初代天皇”です。

「祟(たた)り」を鎮めるために、よく似た字面の「崇(あが)める」という字をもちいて、鎮魂をはかり、“崇神天皇”という「漢風諡号」(しごう)を定めたものです。

具体的には、「大国主大神」(『日本書紀』では「大已貴命」また「饒速日命」)をさします。

いずれも、“国ゆずり”をしたことが『日本書紀』に記されている人物です。

ほかにも、第16代「仁徳天皇」や殺害された第32代「崇峻天皇」がいます。

ですが、いちばん有名なのは「聖徳太子」でしょう。

「聖徳太子」と呼ぶから、“聖”なる“徳”があったと考えるのは早計です。

事実は、法隆寺の法要「聖霊会」(しょうりょうえ)での「蘇莫者」(そまくしゃ)にかかわります。

7世紀初頭に日本(倭国)の独立と近代化をすすめながらも、孫(入鹿)を中大兄と中臣鎌子に暗殺され、自らの功績は“厩戸皇子”(うまやど の みこ)のものとして『日本書紀』に記された人物で、「蘇我馬子」(蘇我本宗家)を意味します。

その怨霊を鎮め、祟らないように、当時の人々は、才能もなかった厩戸皇子ではなく、蘇我氏を意味して「聖徳太子」と呼んだのです。

なので、“聖徳太子”そのものは実在しません。

お話をもとに戻します。

明治天皇は、孝明天皇が崩御された半月後に皇位を受け継ぐ「践祚」(せんそ)をされました。

しかし、践祚はなされていたものの、2年近く即位はなさらず、「崇徳院」が崩御された讃岐に勅使を派遣しています。

崇徳院の命日にあたる8月26日に「宣命」(せんみょう)が読み上げられ、謝罪を行なったうえで、日本国へのご加護と、御霊の京都へのご帰還を願っています。

崇徳天皇をお祀りする「白峯神宮」を京都に創建したうえでのことです。

その翌日、1868年8月27日に「明治天皇」は東京で「ご即位」されます。

徹底して「崇徳院」を嫌い、讃岐に配流(はいる)にしたのちも、見向きもせず、崇徳院の願いを退け続け、仏教にのめりこんだ第77代「後白河院」の後始末をするかたちでの、「明治天皇」のご即位でした。

天智系皇統の不始末に“ケジメ”をつけたうえで、京都を離れ、東京でご即位をされたのです。

4、「伊勢神宮」へのご親拝

さて、メインです。

私たち日本人は、今でこそ皇祖神を「天照大御神」とし、「伊勢神宮」を崇敬しています。

ところが、天智系天皇は、誰一人として「伊勢」に行幸されていません。

むしろ、伊勢も、天照大御神をも、忌避してきたのが「天智系皇統」です。

なぜでしょうか。

少し伊勢のいわれを書いておきます。

「壬申の乱」にさいして、「大海人皇子」(天武天皇)は、隠棲先の吉野から本陣をおく不破の関に向かう途中、「伊勢」を遥拝されています。

なぜ、わざわざ「伊勢」を遥拝されたのでしょうか。

これは重要なので、後述いたします。

当時は、小さな祠(ほこら)だった伊勢を、「壬申の乱」の戦勝もあって、天武天皇は大きくして末永く祀ろうとされます。

その遺志を受け継いだ正妃の「持統天皇」は、今日のように「伊勢神宮」を大きく立派に建て直されます。

さらには、永く続くように20年ごとの「式年遷宮」を定めています。

そういうことがありまして、天智天皇の皇女でもある「持統天皇」は、何度か伊勢に行幸をされています。

ところが、まわりの人々は、持統の伊勢行幸に反対しているのです。

理由は、天智系皇統(藤原氏)が仏教を優先するようになったこともありますが、伊勢に祀られる「天照大御神」は、天武天皇とは関係があっても、天智系の祖「天智天皇」とは関係がなく、むしろ敵対視さえしていたからです。

ちなみに、そんな天智系皇統に対して、“民族性”「魚宮」の一般庶民はやはり違いました。

上述の崇徳天皇や平家の時代に、元武士(佐藤義清)だった西行法師は、行脚で伊勢を訪れ、有名な次の歌を詠んでいます。

「なにごとの おはしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる」

また、江戸時代には、伊勢神宮へ集団参詣する「お蔭参り」(おかげまいり)が次第にさかんになっていきます。

当時は、貴賤や貧富の別なく「一生に一度は伊勢参り」といわれるほどでした。

そういった庶民の気運にもかかわらず、天智系天皇は、伊勢を無視し続けました。

そして、約1,000年ぶりにそれを破り、伊勢神宮をご親拝されたのが「明治天皇」です。

さて、大海人皇子(天武天皇)は、なぜ当時は小さな祠(ほこら)でしかなかった伊勢を知っていたのでしょうか。

また、「壬申の乱」にさいして、なぜ遥拝をされたのでしょうか。

答えは次のとおりです。

天武天皇は「大海人皇子」と呼ばれたように、出自は“海人族”(あまぞく)にかかわります。

九州に端を発した“古代海人族”は、出雲、丹後(元伊勢)、尾張へと拠点を広げます。

その尾張“海人族”が、荒波の太平洋へ出るさい、航海の安全を願って自分たちの先祖神を祀った「伊勢」を遥拝していたことが第一点です。

たとえば、古くからの漁港や港の入口付近には、今でも漁業や航海の安全を願う地元の神社が多くみられます。

尾張で養育された「大海人皇子」は、それゆえ伊勢の存在をご存じでした。

また、尾張“海人族”の海部氏は、天の橋立を参道とすることでも知られる元伊勢こと「籠神社」(このじんじゃ)に残る国宝「海部氏系図」に、その始祖が記されています。

「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」(あまてる くにてるひこ あめのほあかり くしたま にぎはやひの みこと」こと「始祖 彦天火明命」です。

歴史上の秘密は、『日本書紀』「神武天皇紀」によると、「神武東征」以前に大和を治めていたのは、同じ天孫族で、最初に“国づくり”をおこなった「饒速日命」(物部氏の祖)でした。

つまり、男性神「天照大御神」です。

“海人族”の祖の一人で、元来からのご祭神です。

なぜ、このことが隠されたのかというと、藤原不比等が『日本書紀』の編纂に関与したからです。

記述の中にヒントを残しつつも、二重三重に交錯させることで、どの族統なのか、また男性か女性かもわかりにくくしてしまいました。

不比等は、「持統天皇」(和風諡号:高天原広野姫天皇 たかあまのはら ひろのひめの すめらみこと)を「天照大神」になぞらえさせるため、“女性神”とも読めるようにしたのです。

事実は、平安時代に伊勢神宮に奉納された「天照大神」の装束一式は、ほとんどが男性用の衣装と記されています。

さらに、祇園祭の岩戸山の御神体「天照大神」も、男性の姿で描かれています。

なぜ、女性神と読めるように記したのかというと、実在の「天照大御神」(男性神)を消し去るのと同時に、持統天皇から「孫」の文武天皇への譲位に神話的な裏付けをもたせて正当化をはかるためです。

神代(かみよ)において、高天原の皇祖「高皇産霊尊」(たかみむすひの みこと)と「天照大神」は、葦原中国(あしはらの なかつくに)の君主として、「孫」の「瓊瓊杵尊」(ににぎのみこと)を天孫降臨させました。

つまり、持統天皇を「天照大神」にみたてて、孫の「文武天皇」への譲位の裏付けとしたのです。

もっとも、それもあって、「万世一系」は定着していくことになります。

「壬申の乱」にさいして、大海人皇子が伊勢を遥拝した理由は、“国ゆずり”をして追われた身なので、当時は小さな祠ながら伊勢に祀られる「天照大御神」(饒速日命)が、かつては“大和”を治めていたからです。

それゆえ、天智天皇の皇子「大友皇子」と“大和”の覇権をかけて「壬申の乱」を戦わざるをえない事態になったとき、かつて大和を治めていた“先祖神”「天照大御神」(饒速日命≒大国主大神)の霊威にあずかるべく遥拝されたのです。

伊勢神宮に祀られる「天照大御神」が、“海人族”にかかわることは、三種の神器「八咫鏡」(やたのかがみ)が、「舟形」の容器に入れられて安置されているといわれていることからも、ご理解できるのではないでしょうか。

逆にいえば、それまで一度も伊勢に行幸されなかった天智系の天皇に対して、はじめて伊勢をご親拝された「明治天皇」は、実際か霊統かはともかく、“古代海人族”にかかわっている可能性さえでてきます。

付記しておきますと、“反天皇”の左翼系ジャーナリストや、“反日”の半島系作家などが、「悪意」をもって作話師まがいに語る「明治天皇」の出自に関する“ウソ”は別として、奈辺には相応に複雑なご事情があるようです。

5、皇祖神「天照大御神」

もうひとつ書いておきます。

明治になって「国家神道」が立ち上がります。

そのさいに、神殿の「ご祭神」をどうするかという論争が神道界で起きました。

1880年~1881年のことです。

『古事記』に記される「天之御中主神」と「高御産巣日神」と「神産巣日神」の造化三神に加えて、「天照大御神」の四柱を祀るのか、それとも出雲派が推す「大国主大神」を加えて五柱を祀るかということです。

論争は紛糾し、結論はでませんでした。

そこで「明治天皇」の勅裁を仰ぐことが提案されます。

結果、「天照大御神」のみを皇祖神とし、ほかは「歴代天皇」と「天神地祇」をご祭神とすることが決まりました。

ここでも「明治天皇」は、天智系が徹底的に無視した「天照大御神」を選ばれています。

それゆえ、今では皇祖神は「天照大御神」となっています。

ちなみに、『日本書紀』の「神代」(下)で記される皇祖は「高御産霊尊」(たかみむすひの みこと)です。

それはともかく、実際の歴史である「日本の天運」の“原点”からみて、最初に平和的な“古代国づくり”を行なった男性神「天照大御神」を皇祖とするのは、間違っていません。

実際は岩倉具視(いわくら ともみ)が、上述に関与した可能性が考えられなくもありません。

ですが、「明治天皇」によって来るべき「宝瓶宮時代」にむけた「日本の天運」が復活していくことになったことは、事実であり変わりません。

6、追記:国歌「君が代」

書き忘れたので追記しておきます。

明治になって先進諸国にならい、「国歌」が定められました。

ご存じ「君が代」です。

だれもが知るその歌詞は、『古今和歌集』に“読み人知らず”として採録されていたものですが、ほとんど同じ元歌があります。

それは博多湾東端の志賀島(しかのしま)にある「志賀海神社」(しかうみ じんじゃ) でおこなわれる“山ほめ祭”で詠じられる神楽歌です。

「君が代(だい)は 千代に八千代に さざれいしの いわおとなりて こけのむすまで…」

この歌が旅芸人によってひろまり、『古今和歌集』への採録になったといわれています。

「志賀海神社」というのは、『日本書紀』でも活躍する「綿津見三神」(わたつみ さんしん)を祀る“古代海人族”の神社です。

“古代海人族”の「安曇族」(あずみぞく)が当初、拠点としたのが、1世紀(西暦57年)に奴国(なこく)の使者に後漢の光武帝がさずけたとされる「金印」(漢委奴国王)が発見されたこの志賀島で、志賀海神社は、全国の“綿津見神社”また“海神社”の総本社になっています。

伊勢に祀られる皇祖神「天照大御神」が、“古代海人族”にかかわる祖神で、明治天皇以来の日本の国歌も知ってか知らずか、“古代海人族”の神楽歌を元歌として作曲されていることは、単なる偶然ではなさそうです。

「双魚宮時代」の“古代国づくり”による“民族性”「魚宮」と、“国体”「水瓶宮」にもとづく「日本の天運」のはじまりと、太古日本列島の成り立ちが、“古代海人族”にかかわってもたらされているために、ある意味、当然のことなのかもしれません。

天皇と「日本の天運」:完

2021.04.24 21:37

|

2021.04.24 21:37

|