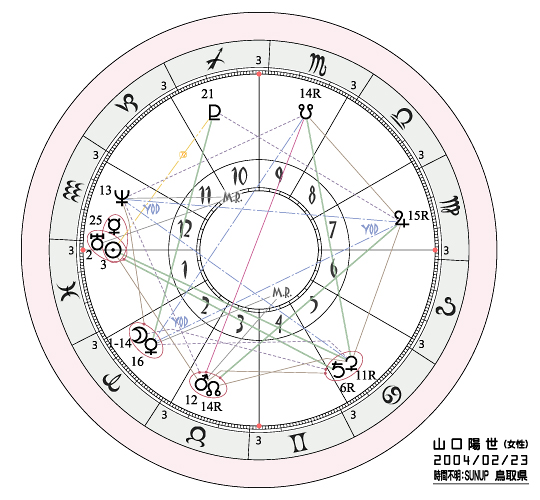

日向坂46 山口陽世(16)

2020.09.30

さて、最後の一人のご紹介です。

「日向坂46」メンバーのホロスコープの“特徴”をご紹介するシリーズで、「新3期生グループ」の3人めです。

当シリーズは、「宝瓶宮占星学」サイトに今年2020年3月にアップした「「日向坂46」への改名/独立」で予告していましたメンバー紹介のプレ・アップとなるものです。

どちらが先でもよかったのですが、今回ホロスコープの特徴をご紹介いたします「山口陽世」(魚宮、16歳)は、先にご紹介いたしました「森本茉莉」(魚宮、16歳)とまったく同じ生年月日です。

そのため、「出生時間」を考慮しない「ソーラー・チャート」では、まったく同じものになります。

お二人の「ソーラー・チャート」の特徴はまったく同じなので、先回の「日向坂46 森本茉莉(16)」のページも併せてご参照ください。

そのうえで「山口陽世」(魚宮、16歳)についてお話をすすめてまいります。

同じ生年月日ながら、山口は「鳥取県」で森本は「東京都」です。

「出生地」や「出生時間」をふくめた「ASCハウスシステム」のホロスコープ(出生天球図)だと、大きな違いが出るのですが、日の出の太陽をASC(上昇点)の位置におく当「ソーラー・チャート」では「鳥取県」と「東京都」とでは、“1度”の差にもなりません。

「太陽」の位置の違いは、“1分”(1/60度)ほどでしかなく「ソーラー・チャート」の場合、目に見える違いは出てこないのです。

それでも、“推定”できるお二人の「出生時間」からは、次のようにいえます。

「金星」と「火星」の交歓(ミューチュアル・リセプション)ながら、「金星」派か「火星」派かといえば、先にご紹介いたしました森本茉莉は、「金星」(の象意)などが強くオモテに出てくるタイプになります。

一方、山口陽世は、「火星」(の象意)などがオモテに出てくるタイプで、「金星」の象意をもちますが、どちらかといえば内面にもつタイプになります。

「金星」か「火星」かというのは、一例でしかありません。

それをふまえてわかりやすくいえば、“温和”や“美意識”が高めの「金星」の象意を“オモテ”に発揮しやすい「出生時間」の森本か、それとも“果敢”で“スポーツ”(運動能力)が高めの「火星」の象意のほうを“オモテ”に発揮しやすい「出生時間」の山口なのかという一例で区分した場合のお話です。

なので、どちらが“オモテ”に出やすいかと比較した場合で、持たないわけではなく“ウラ”に隠し持つなどして類似の内容があるものの、フィルターや方向性の違いだといえます。

もっとも、そのフィルターや方向性が重要なのも事実で、具体的にいえば「出生時間」によって決まる重要な4つの「基本点」(Angle=ASC、IC、DES、MC)が、どのような位置になりどんなアスペクトをとるのかによって、同じ「生年月日」でも“見た目”や“性格”また“運勢”や“相性”なども、案外と大きく変わってくることになります。

山口陽世の場合、「太陽&天王星」(&水星)と「土星」の三分(トライン=120度)が強調される出生時間なので、どちらかといえば「金星」よりも「火星」を発揮しやすいタイプになっています。

「金星」の象意を持つものの、それは内面に秘められることになります。

逆に言えば、あくまでも比較的ながらですが、“忍耐強く”“パワフル”な側面がオモテに出やすいのが山口で、“華やか”で“夢”を志向するのが森本だともいえます。

いずれにしましても、髙橋未来虹(天秤宮、17歳)を含めた「新3期生」に共通の特徴があります。

それは、3人とも「太陽」と「冥王星」の五分(クインタイル=72度)をもつことです。

太陽も冥王星も根源的なパワーをもつ星なので、それが五分(72度)を形成していることの意味は、わかりやすくいえば案外と強く“自分”(自我意識)をもつ3人です。

たとえば、ふだんは控えめだとしても、内面には“お姫様”のような自己実現や中心運を相応にもつ3人になっています。

昨年2月に加入し、今年2020年は、“武漢ウイルス”(中共ウイルス)によって活動を制限されてきましたし、年齢も若く後輩でもあることから、また“本領発揮”とまではいたっていません。

なので本当の活躍は、来年2021年に入ってから、間もなくはじまっていくことになるでしょう。

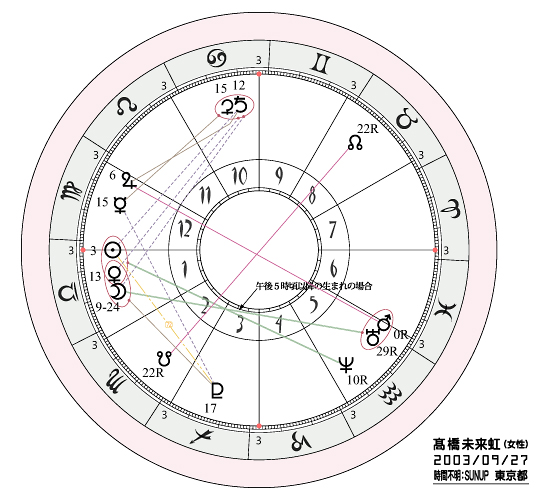

日向坂46 森本茉莉(16)

2020.09.30

さて、「日向坂46」メンバーのホロスコープの“特徴”をご紹介しています当シリーズも、残すところ3人の「新3期生グループ」のうちあと2人となりました。

当シリーズは「宝瓶宮占星学」サイトに今年2020年3月にアップした「「日向坂46」への改名/独立」で予告していましたメンバー紹介のプレ・アップとなるものです。

残り2人は、森本茉莉と山口陽世の「魚宮、16歳」コンビなのですが、なんとこの2人、出身地は異なるものの、同じ2004年2月23日生まれなのです。

なので「ソーラー・チャート」で作成した場合、まったく同じホロスコープになってしまいます。

同じ生年月日でも、「出生地」や「出生時間」が異なることによって見た目の“容姿”や“個性”の一部また“運勢”は、まったく異なることが起こります。

その1人め、「森本茉莉」(魚宮、16歳)の「ソーラー・チャート」は次のとおりです。

次にアップいたします「山口陽世」(魚宮、16歳)とまったく同じなのですが、出生時の「太陽」をASC(Ascendant アセンダント=上昇点)の位置におくお二人の「ソーラー・チャート」の特徴をご紹介させていただきます。

1、3つの「YOD」(60・150・150)

「金星」「木星」「海王星」をそれぞれに頂点の星また底辺の星として、「ケレス」と「ドラゴン・テール」を底辺の星とする“複合”「YOD(ヨッド=60・150・150)」があります。

これらは、ほかの星の配置などから“アイドル”また“芸能界”など、華やかなTOPクラスの立場を運命的に否応なく目指さざるをえないものになっています。

2、2つの「交歓」(ミューチュアル・リセプション)

牡羊宮の「金星」と牡牛宮の「火星」が、案外と強力な「交歓」(ミューチュアル・リセプション)をとっています。

「交歓」(M.R.)とは、2つの星がお互いに相手の「共鳴サイン(宮)」にあることをいいます。

森本また山口のこの「交歓」(M.R.)が、なぜ、“強力”なのかは、「金星」は「冥王星」を上三分(アッパー・トライン=120度)とし、「火星」は「木星」を下三分(ロウアー・トライン=120度)としていることなどからです。

ご参考ながら「木星」と「冥王星」は矩(スクエア=90度)です。

また、水瓶宮の「海王星」と魚宮の「天王星」も「交歓」(M.R.)をとっています。

「海王星」はYOD(60・150・150)の頂点の星で、「天王星」は出生時の「太陽」と合(コンジャンクション=0度)をとっています。

その「太陽」は、水瓶宮の「水星」とも合(0度)なので、「太陽&水星&天王星」の三重合(トリプル・コンジャンクション=0・0・0度)と解釈してもかまいません。

原則では、水星や天王星の許容度数(オーブ)は6度です。

そのため、水瓶宮25度の「水星」と魚宮2度の「天王星」とでは7度差なので合(0度)にはなりえません。

ですが、、「水星」はすでに魚宮の影響圏に入っています。

一方、「天王星」は「水星}がある水瓶宮の共鳴星でもあることから、両星には少しですが共鳴関係が生じ“1度差”であれば合(0度)ととれるためです。

ちなみに、日向坂メンバーは、これまでご紹介してきました幾人かのように、「太陽&天王星」の合(0度)をもつかたが多いのです。

これは、他人とは異なる独自の“個性”をもつメンバーが多く、“キャラ”が際立っていることを象わしますが、同時に常識にとらわれない“バラエティ-”(お笑い)向きのセンスをもつメンバーが多いことを意味します。

3、4か所の「合」(0度)

「ソーラー・チャート」の場合、森本も山口もまったく同じホロスコープになりますので、そこからリーディングできる特徴もまた同じになります。

お二人の「ソーラー・チャート」の特徴の3つめは、4つの「合」(0度)が形成されていることです。

まず、魚宮の「太陽」が「水星」また「天王星」と合(0度)です。

次に、牡羊宮の「月」と「金星」が合(0度)をとっている可能性が高いことです。

「月」はトランシット(運行)のスピードが速いので1日にサイン(宮)の半分ほどを移動します。

もし、お二人が午前9時頃以降の生まれであれば「月&金星」は合(0度)になります。

ちなみに、「金星」は「火星」と「交歓」(M.R.)で、「冥王星」を上三分(120度)とすることが、お二人にとっては「ポイント」となっています。

“TOP目”狙いの側面をもち、芸能界や日向坂46の活動に慣れてくるほど、臆することなく、“グイグイ”と前に出てくることも起こるでしょう。

さらには、その「火星」も「ドラゴン・ヘッド」と合(0度)です。

「火星」も「木星」を下三分(120度)として“活性化”しています。

4つめは、「土星」と「ケレス」も合(0度)です。

この「土星&ケレス」の合(0度)は、出生時の「太陽」に下三分(120度)でもあることから、上述の“グイグイ”さを“慎重”に、状況やようすをみて発揮する“控えめ”さをもっていることを象わします。

そんな“温和”な大人しさと同時に、負けず嫌いの“活発”な側面や、臆せず“グイグイ”出ていく両側面をもった「森本茉莉」と「山口陽世」になっています。

以上は、「ソーラー・チャート」からみえてくる共通項です。

そのなかでも「森本茉莉」(魚宮、16歳)の特徴を挙げますと、次のようにいえます。

推定される「出生時間」からは、「金星」と「火星」で比較した場合、どちらが強いかといえば、交歓(ミューチュアル・リセプション)ながら森本は「金星」が強く、“TOP運”につうじる「陽」の“スター性”を特徴とします。

一方、「山口陽世」(魚宮、16歳)の場合、どちらかといえば比較的ながらですが、「火星」が強く、同じように陽の“スター性”はあるものの、内に「隠し持つ」タイプになります。

要は、両側面のうち、どちらをより強く「オモテ」に出すのか、それとも「ウラ」に隠し持つかの違いなのですが、両方を持っていることには変わりがなく、両側面の用い方やタイミング次第で、同じ「ソーラー・チャート」ながらお二人の運勢や実際の出来事は、大きく変わってくることが起こりえます。

次にアップしたします「日向坂46 山口陽世(16)」も併せてご参照ください。

日向坂46 髙橋未来虹(17)

2020.09.29

「宝瓶宮占星学」サイトに今年2020年3月にアップした「「日向坂46」への改名/独立」のつづきで、リーディング・サンプルとして「日向坂46」のメンバーのホロスコープをご紹介しているシリーズです。

当シリーズでは20人め、今年2月に加入した「新3期生グループ」では最初となる「髙橋未来虹」(天秤宮、17歳)のご紹介です。

一昨日、誕生日を迎え17歳になったばかりです。

出生時間が不明なために、日の出の時刻の太陽をASC(Ascendant アセンダント=上昇点)の位置におく「ソーラー・チャート」でご紹介しています。

当然、サイン(宮)とハウス(室)を30度ずつに等分にした「イコール・ハウス」です。

ちなみに、宝瓶宮占星学では、基礎理論とする「数理法則」によって、西洋占星術でいう「十大惑星」(メイン・プラネット)に「ケレス」と「ドラゴン・ヘッド」(&ドラゴン・テール)を加えた12(13)個の星をもちいてリーディングを行ないます。

なぜなら、宇宙森羅は、最小象徴数「12(13)数」によって成り立っているためです。

12サイン(宮)や12ハウス(室)のみならず、星も12(13)個で、アスペクトもアスペクト・パターンをふくめて12(13)種類によってリーディングを行ないます。

では、なぜ「ケレス」なのかというと、「チチウス・ボーデの法則」からも、小惑星帯(アステロイド・ベルト)「メインベルト」に十大惑星(メイン・プラネット)と類似の「星」の存在が認められるからです。

※ご関心のあるかたは、「宝瓶宮占星学」サイトの「ホロスコープとボーデの法則」(2009年4月23日 UP)をご参照ください。

かつて、「惑星」から“準惑星”にグルーピングされた「冥王星」と同じで、小惑星帯「メインベルト」の中で最大の星が「ケレス」で唯一の“準惑星”です。

ちなみに、「ケレス」は、海王星よりも45年ほど早く発見され、第7惑星の「天王星」の20年後に発見されました。

そのため当初は、“第8惑星”と騒がれた星です。

当時は望遠鏡の性能が悪く、反射光で大きくボケていたため間違えたようですが、現在では「準惑星」と同時に「小惑星番号1番」に定められています。

実は、これらのことは、「ケレス」の“象意”とも符合しているのです。

次に、12ハウス(室)で最も重要な4つの「基本点」(Angle)に類似して、正反対に位置する「ドラゴン・ヘッド&ドラゴン・テール」の2つの交点も重要です。

ご説明は面倒なので、ここでは省略いたします。

さらに、アスペクト(座相、位相、局面)の「許容度数」(オーブ)について述べておきます。

宝瓶宮占星学では、個人をリーディングする「ネイタル・ホロスコープ」(出生天球図)で重要な「太陽」と「月」のみ、許容度数(オーブ)は“10度”をとっています。

それ以外の星のメイン・アスペクトは、“6度”です。

マイナー・アスペクトに関しては、太陽がとる「五分」(クインタイル=72度)と、どの占星点であれYOD(ヨッド=60・150・150)が成立するさいの「転」(クインカンクス、インコンジャンクション=150度)のみ許容度数(オーブ)“3度”を採用しています。

ちなみに、「クインカンクス」(5/12)または「インコンジャンクション(インコンジャンクト)」(合反合)と呼ばれるアスペクト「150度」は、その象意から日本語で「転」と名付けました。

以上のアスペクトは、「共鳴関係」が強く生じている場合、最大で1.5倍まで許容度数(オーブ)を広げることがあります。

なぜなら、宝瓶宮占星学では「共鳴リーディング」を行なうためです。

さはさりながら、掲載した「ホロスコープ」は、すべて原則どおりの許容度数(オーブ)で記すことにしています。

さて、髙橋未来虹の「ソーラー・チャート」の特徴は次の3つです。

1、「天秤宮」での連続合

第1の特徴は、天秤宮での「太陽&金星&月」の連続合(ローリング・コンジャンクション=0/0度)です。

髙橋自身が「天秤宮生まれ」(太陽)で、その共鳴星(象徴星)の「金星」も天秤宮にあって「太陽」と合(コンジャンクション=0度)で、個人にとって重要な「月」までも天秤宮にあって「金星」と合(0度)をとっているためです。

これは髙橋が、良し悪しはともかく「天秤宮」の象意を強く、ときに「過剰」にもつことを象わしています。

2、土星と海王星へのアスペクト

それもそうですが、その出方は一様とはならないことも特徴です。

なぜなら、“個性の核”を象わす「太陽」は、「土星」を上方矩(アッパー・スクエア=90度)とし、その一方では、「太陽&金星&月」の三重合(0・0・0度)が「海王星」を下三分(ロウアー・トライン=120度)としているためです。

これらは、「天秤宮」の象意の“抑制”(異なる出方)を象わす一方、「天秤宮」の象意を“幻想的”(ファンタジック)に形而上的(内面的)に“膨張”させることから、見た目の言動とは異なる内面性をもつことを象わしています。

3、「冥王星」との五分(72度)

3つめの特徴は、天秤宮の「太陽」が「冥王星」と五分(クインタイル=72度)をとっていることです。

天秤宮は、一般的には相手や周囲の“意志”や“立場”また“考え”を尊重し、自分だけでなく周囲との“調和”を心掛けるのが大きな特徴の一つです。

髙橋は、天秤宮の「太陽」を含む同サイン(宮)での強力な「三重合(0度)」によって、それが強調されて、“長所”にもなれば、また適度なコントロールが必要な“課題”にもなっています。

その一方で、「冥王星」との五分(72度)は、両極端に作用する傾向を発揮するために、自分(私心)をなくして周囲を高潔に尊重する一方、逆に、強く“お姫さま”的な自己主張をすることが、「日向坂46」に慣れてくるにしたがって出てくるようになります。

いずれにしても、日向坂46メンバーの占星学的な特徴は、「乙女宮」と「天王星」の比率の高さです。

高橋も例にもれず、「天王星」が活性化しています。

“アクション”を象わす「火星」と合(0度)で、火星は「木星」と衝(オポジション=180度)、この場合、共鳴リーディングから、「火星」と合(コンジャンクション=0度)の水瓶宮の「天王星」は、1度差ゆえに「木星」とも衝(180度)と解釈しリーディングすることは可能です。

また、髙橋が午後5時以降の生まれの場合、「月」が「火星&天王星」を下三分(ロウアー・トライン=120度)とすることになります。

これらのことは、髙橋もまた“バラエティー向き”の感性や資質を持つことを象わしますが、さらにできるできないにかかわらず“スポーツ”(運動能力)を嗜好する傾向もみてとれます。

「以牙还牙 加倍奉環!」

2020.09.28

「以牙还牙 加倍奉環!」

ご存じ、昨日、2020年9月27日で今回のシリーズが終了した「半沢直樹」の名セリフです。

「やられたらやり返す、倍返しだ!」の中国版です。

主演が「堺雅人」(天秤宮、46歳)ということもあって、7年前の初回シリーズから珍しくドラマを見ていて思ったのは次のことです。

これは中国人好みのドラマになる。

一見、銀行員としての“正義”が描かれますが、それは今回シリーズでのお話。

初回シリーズは、“カゲの主人公”大和田常務こと「香川照之」(射手宮、54歳)に土下座をさせたことで一件落着し、次のテーマが必要になったからです。

初回シリーズの本来のテーマは「復讐」でした。

今回シリーズのテーマにも、根底には「柄本 明」(蠍宮、71歳)が演じる“進政党幹事長 箕部啓治”への「復讐」が隠れています。

ちなみに、真偽は定かではありませんが、“箕部幹事長”のモデルは、現立憲の「小沢一郎」(双子宮、78歳)だとか。

そういえば、“カネと権力”、“元幹事長”、また“辺野古基地移転”に関して、土地をあらかじめ購入していたという“ウワサ”などがよく似ています。

なぜ、ドラマ「半沢直樹」が、中国人に人気が出ると7年前に予測できたのかというと、中国は民族性を“蠍宮”とするからです。

民族性“蠍宮”は、ほかの12サイン(宮)に比べて、“うらみ”や“復讐心”が強いのが特徴です。

なので、初回シリーズを見ていくうちに、これは中国人の「メンタリティー」と共鳴(共感)する、中国でのヒットを予測していました。

もう一つ、強いてながら挙げておきます。

中国の現体制は“天秤宮”です。

これは、主人公を演じる堺雅人氏の「天秤宮生まれ」(太陽)とつうじる側面があるからです。

ちなみに、堺氏の「ホロスコープ」(出生天球図)には、YOD(ヨッド=60・150・150)が3つもあります。

YOD(60・150・150)は、ボカした表現で書きますと、“自分であって、自分ではないが、やはり自分である”といった象意をもちます。

これは、自分以外の役柄を演じる「役者」にはピッタリのアスペクト・パターンなのです。

競演した役者仲間からの評判では、堺雅人氏はNGを一度も出さなかったと言います。

その理由の一つは、3つものYOD(ヨッド)をもつことによって、“自分ではない”役柄に完全になりきれる側面が大きいからです。

それはともかく、ドラマ「半沢直樹」は、よくいえば、“勧善懲悪”ですが、“復讐”がテーマなので中国人は、“大好物”です。

まさに、強大な国家権力をバックに私腹を肥やし、半沢直樹ら東京中央銀行に圧力をかけてきた箕部幹事長への“勧善懲悪”を兼ねた“復讐”のドラマだからです。

冒頭の「以牙还牙 加倍奉環!」(やられたらやり返す、倍返しだ)は、中国でもブームになりました。

未確認情報ですが、中国政府はドラマ「半沢直樹」を中国人民が見るのを恐れているとか。

なんとなく首肯できるお話です。

なぜなら、習近平をはじめとした中国共産党の“支配層”は、まさに箕部幹事長と同じことをやって“私腹”を肥やし、“人民”をいじめているからです。

もっとも、それは古来支那からの“慣習”で、人民は慣れっこなので、“面従腹背”が上手でカンタンにはホンネを口にしません。

さらに、“にくい”「キャスティング」がありました。

“顔芸”がじょうずな歌舞伎役者をメインどころに配したのは周知のとおりです。

それがドラマチックでわかりやすくはありました。

ですが、ここでいっているのは、そうではなく、箕部幹事長の子飼いの元キャスターを役どころにした新鋭の“国土交通大臣 白井亜希子”を演じた「江口のりこ」(牡牛宮、40歳)氏と、“箕部幹事長役”の「柄本 明」(蠍宮、71歳)氏との関係です。

江口氏は、実生活でも柄本氏が主宰する「劇団東京乾電池」に所属しています。

つまり、ドラマ「半沢直樹」の役柄でも、実生活の演劇でも、2人は「師弟関係」なのです。

その江口氏が演じる“白井国交大臣”は、“箕部幹事長”の前では借りてきた猫状態で描かれ、リアリティ-がありました。

この状態を、そのまま「中国人民」の姿に重ねると、最後の見せ場で、“白井国交大臣”が半沢直樹らとともに“箕部幹事長”に反旗をひるがえし追求する側にまわったことが大きいのです。

そんな、“大どんでん返し”に、劇中のお話にもかかわらず、“スカッ”とした視聴者も多かったようです。

それは「中国人民」も同様でしょう。

ですが、一党独裁の「中共指導部」からすると、“箕部幹事長”を自分たち指導層になぞらえて、“半沢直樹”や“白井国交大臣”らに「中国人民」が共感してしまうと、“スカッ”とすることが、ガス抜きになればいいのですが、逆に現実の出来事の方向に動いてしまうと困るからです。

お話はまったく変わります。

菅義偉新首相(射手宮、71歳)は、「ホロスコープ」(出生天球図)を拝見すると、“寸鉄人を刺す”、また“裏切られたら許さない”といった「蠍宮」の“性質”を案外と強くもっています。

一見、“甘党”だったり、“温厚”そうな「令和おじさん」と呼ばれますが、それだけではありません。

「射手宮生まれ」(太陽)なので、“寛容”(気にしない)側面はもちますが、裏切られたり、自身を攻撃してくる“敵”に対しては、容赦しない「蠍宮」の一面をもつのです。

菅新首相の「やられたらやりかえす 倍返しだ!」が、どこまで表層化するかはともかく、起こりえないとはいえないわけです。

つまり、見た目だけで菅新首相を判断すると、実は“恐い”一面をもちますので、ご参考に知っておかれるのもよいでしょう。

ちなみに、今回シリーズの最終回の平均視聴率は「32.7%」で、7年前の2013年の初回シリーズの最終回の平均視聴率は、なんと「42.2%」でした。

“逆説”の邪馬台国-製鉄

2020.09.26

【北部九州の鉄器文化】

2世紀の「倭国の乱」(倭国大乱)は、鉄鏃(てつぞく=鉄の矢じり)をはじめとした“鉄器文化”なくして起こりませんでした。

倭国の乱によって「卑弥呼」が“女王”に共立されたことはご存じのとおりです。

最近では弥生時代の時代区分はかなりさかのぼって、紀元前10世紀頃から紀元後3世紀中頃(卑弥呼が亡くなったあたり)とされています。

一連の調査の結果では、鉄器が青銅器よりも先に出現したという報告もあります。

鉄器は「利器」や「武器」として利用され、青銅器は「祭器」や「礼器」として使用されていたようです。

では、当時の最先端だった鉄器の状況をみてみましょう。

1、最古の鉄器

弥生時代の最古の鉄器は、福岡県糸島市から発見されています。

糸島市は、「魏志倭人伝」に出てくる「伊都国」(いとこく)があった場所です。

伊都国は、世々「王」がいたと記録されています。

また、「一大卒」がおかれ、倭国に来た魏の「郡使」らが常に駐(とど)まる処ですし、諸国を「検察」せしめていた“最重要国家”として知られています。

糸島市二丈町の「曲り田遺跡」の住居の床面近くから発見された「小鉄片」がそれです。

大きさは3cm×1.5cm、厚さは4mmほどですが、すったもんだのあげく“鍛造された板状鉄斧”の頭部と推定されました。

これが、いつの鉄器かというと、当時の年代観で「紀元前4世紀」の出土だということです。

専門家による「鉄の研究」では、九州北部においては、すでに1世紀の時点で“石器”から“鉄器”への変遷が行なわれていたことが確認されています。

それゆえ、2世紀末に女王「卑弥呼」の共立にいたった「倭国の乱」の2世紀には、九州北部ではすでに鉄鏃(てつぞく=鉄の矢じり)などが製作され盛んに使われていたわけです。

逆にいえば、攻撃能力の高い鉄の武器を大量に所有することが可能になったゆえに、有利になった国が「倭国の乱」(倭国大乱)を起こしたといえます。

平和利用をみても、藤尾慎一郎氏は次のように述べています。

「半島に先んじて、紀元前2世紀以降、北部九州では鉄斧や鉄製鍬先など農工具の鉄器化が進んだことによって、鉄が新たな可耕地開発に威力を発揮したことには変わらない。

台地や丘陵上の開発が進んだと考えられる。

日本海側を除く、近畿までの西日本に鉄器が本格的に普及するのは、石器がほぼ完全に消滅する(弥生時代の)後期後様以降と考えられる」

「弥生鉄史観の見直し」より引用。

つまり、畿内において「魏志倭人伝」に記される「鉄鏃」(てつぞく)などが普及し大量に使われるのは、卑弥呼の死去が推定される3世紀後半~末以降だというのです。

2、壱岐の製鉄跡

「魏志倭人伝」に記される「一支国」(いきこく)こと壱岐の「原の辻遺跡」からの鉄器の出土は、総数336点におよびます。

鍛造鉄斧(18)、鉄剣(7)、鉄鉾(1)、鉄鏃(37)などなどです。

「原の辻遺跡」は、弥生時代前期から古墳時代初期にかけての大規模環濠集落で、まさに「魏志倭人伝」の時代以前からあった遺跡になります。

同じく壱岐の「カラカミ遺跡」も、同様に弥生時代の環濠集落で、ここからは117点の鉄器の出土が報告されています。

鍛造鉄斧(1)をふくむ鉄斧(8)、刀子(5)、鉄鏃(7)などがそれです。

さらに、「カラカミ遺跡」からは、鉄生産用の「地上炉跡」が見つかったことが2013年に新聞発表されました。

弥生時代の“地上炉跡”は国内で初めての発見で、弥生時代には明確に確認されていない“精錬炉”の可能性があると指摘されています。

市教委によると、炉跡は弥生時代後期(紀元1~3世紀ごろ)のものだということで、少なくとも6基が見つかっています。

「倭国の乱」(倭国大乱)は2世紀ですし、2世紀末に共立された女王「卑弥呼」による“邪馬台国連合”(女王国連合)は3世紀の時代なので、ピッタリ重なります。

卑弥呼(倭国)の使いが、「一支国」(いきこく=壱岐)を経て魏に至り、魏の郡使らが、「一支国」(壱岐)を経て一大卒が置かれた「伊都国」(いとこく=糸島市)に到り、駐(とど)まった時代と重なるのです。

当然、壱岐の鉄生産に関するノウハウや鉄器は、伊都国をはじめとした「女王国連合」に伝わりますし、逆に九州北部の鉄生産のノウハウが壱岐に伝わったものかもしれません。

さらにいえば、仮に畿内が女王の都“邪馬台国”でもしあるとすれば、壱岐や北部九州の鉄生産のノウハウや鉄器が畿内に伝わっていていいはずですが、その気配は微塵もないのです。

つまり、纒向(畿内)には、3世紀に九州を除く相応の規模の国邑(こくゆう)があったのは認められますが、それは“邪馬台国”と同時代の、別の「集合国家」であることは確実なのです。

というか、“邪馬台国”の時代に合わない纒向の一部の出土品までも、ムリヤリ3世紀の「邪馬台国」の時代に合わせる“GOD HAND”の持ち主もいらっしゃるようで、どこぞの国まがいの“こじつけ”や“強弁”は、良識的な日本の研究者をあきれかえさせているのが実状です。

3、鉄を“知らない”考古学者

先日、YouTubeを見ていたら「邪馬台国 卑弥呼 辺境のサバイバル外交」と題した番組がアップされていました。

参考になる反面、明らかな間違いも散見できる“雑”な側面も多かったのです。

一例を上げます。

弥生時代から古墳時代の遺跡を発掘している考古学者のM氏は「卑弥呼のルックスが重要だった」とか「砂鉄や鉄鉱石から鉄を取り出す技術は、当時の日本列島にはほとんど存在しなかった」とし、「日本列島の中で砂鉄から鉄を取り出せるようになったのは6世紀以降」(古墳時代後半)と述べていました。

そりゃ「邪馬台国 畿内説」の立場からはそうでしょう。

だって、近畿からは、日本海に面した丹後(京都)を除いては、纒向はもちろん弥生時代の「鉄器」はほとんど出ていないからです。

すでに鉄器文化圏だった九州北部と比べれば、青銅器や石器が中心の文化だったからです。

そのため、番組は“倭国大乱”の原因を「鉄の供給」(もたらすため)としていました。

つまり、2~3世紀には鉄がなかった「畿内説」学者のもとで構成されていた偏向番組で、海外の状況描写はともかく、日本国内の歴史を描くには“時代遅れ”の現実錯誤の番組だったのです。

事実は、上述いたしましたように、壱岐はもちろん北部九州はすでに鉄器生産が行なわれ、実際に使われていたからです。

訪日外国人向けの「ジャパン九州ツーリスト株式会社」のWEBページでも、「日本で最も古い鉄器は、縄文時代(紀元前3~4世紀)と言われ、福岡県糸島市二丈町で出土した」と常識的に記されています。

つまり、九州北部で起きた2世紀の「倭国の乱」は、“鉄の供給を求めた”ことが原因ではなく、すでに鉄は生産されていたことから、“ふつう”に考えれば「鉄製武器の普及」によって優位に立った国が引き起こした可能性が高いことは容易に推測できます。

なぜなら、弥生時代の「鉄鏃」の出土は、全国に比べて北部九州(とくに福岡県と熊本県)は驚くほど多いことなどからもあきらかです。

ところが、M氏の場合、「邪馬台国 畿内説」の立場をとるゆえに、2世紀の倭国大乱の時代はもちろん、3世紀の卑弥呼の時代のはずの「纏向遺跡」に、魏志倭人伝に記される「鉄鏃」の出土がほとんどないために、“日本に鉄はなかった”と「理屈」をつけるしかなかったようです。

いつもの畿内説学者のやり口なので、「またやってるぅ~♪」って感じでした。

結果、「英雄たちの選択」と題する当番組「邪馬台国 卑弥呼 辺境のサバイバル外交」は、周辺国を扱いながらも畿内説へと誘導し、日本国民に誤まった認識をもたらす“洗脳番組”のようにみえました。

以上は、学術的にすでに認められている弥生時代の鉄器のお話です。

ですが、さらに調べていくと、すでに縄文時代(新区分では弥生時代初期)には、中国とは異なる“製鉄”が日本国内で行なわれていた痕跡があることが、知る人ぞ知る事実になっています。

もっとも、学者センセイの“自説”とは異なるために、学会がそれを発表することはありませんし、にぎり潰してしまうこともあるようです。

“逆説”の邪馬台国-鉄鏃

2020.09.24

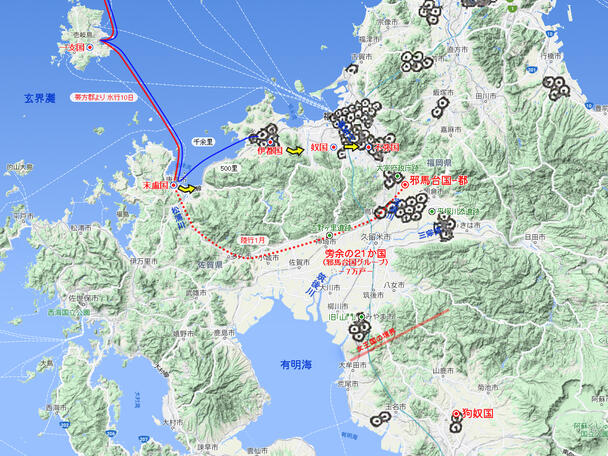

【「鉄鏃」の出土分布が示す「邪馬台国」】

1、「鉄鏃」の出土分布

「邪馬台国」の“3世紀”を含めた弥生時代に出土した「鉄鏃」(てつぞく=鉄の矢じり)の出土分布を、先の「“逆説”の邪馬台国-地図」に掲載した周辺図に重ねると、下図のようになります。

「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)には、次のように記されています。

「兵には、矛、盾、木弓を用う。木弓は下を短く、上を長くす。竹箭(ちくせん=矢)には、或いは鉄鏃(てつぞく)、或いは骨鏃(こつぞく)。」

魏志倭人伝は、魏の郡使や軍事偵察隊の“偵察記録”をまとめたものでもあるために、倭人がどのような武器を使っていたのか多く記録されています。

たとえば、「矢」にはどんな種類の竹がもちいられているのか、また「矢じり」に何が使われているのか等々です。

ご存じのように、卑弥呼が共立されたキッカケになった「倭国の乱」(倭国大乱)が過去にありました。

卑弥呼が女王に共立されてのちも、南の「狗奴国」(くなこく)が攻めのぼってきたことが記されています。

つまり、「鉄鏃」が奈辺から多数、出土するのは、そこが邪馬台国近辺である以上、当然なのです。

邪馬台国の3世紀を含む弥生時代の「鉄鏃」の出土は、全国でも「福岡県」と「熊本県」がダントツです。

全国平均の“50個”前後に対して、それぞれ“400個”前後が出土しています。

一方、纒向遺跡を有する「奈良県」での出土は、わずか“4個”にすぎません。

2、重ねた地図から見えてくること

さて、上図を掲載した「いきさつ」を書いておきます。

「“逆説”の邪馬台国」シリーズ「1~6」の考察をふまえて、「“逆説”の邪馬台国-7」で邪馬台国の比定を試みました。

文章だけでは位置関係がわかりにくいと思い地図を作成したのです。

それが、「“逆説”の邪馬台国-地図」に掲載した周辺図です。

そのとき、ふと思ったのです。

この地図に「鉄鏃」の出土分布図を重ねたらどうなるだろう?

そこで、ご参考にさせていただいたWEBページ「13.遺跡は語る―考古学の成果からみると-総論-」(邪馬台国大研究 本編)から拡大して重ねてみました。

結果は「ビンゴ!」でした。

それぞれの比定地と、鉄鏃の出土分布が見事に一致したのです。

わかりにくい部分もあると思いますので、以下、かんたんにご説明しておきます。

3、福岡平野と旧「山門」の鉄鏃

上図から見えてくることは、福岡平野や広い筑紫平野のなかでも、出土がいくつかの地域に集中し、限定されていることです。

その周辺には、重要な国邑(こくゆう)があったことがわかります。

まず、福岡平野東部の「不弥国」(ふみこく)には、極端に片寄った「鉄鏃」の出土がみられます。

これは、倭国の乱(倭国大乱)が「不弥国」の地域で行なわれたことを意味します。

また、「伊都国」(いとこく)でも相応の出土がみられます。

これらのことは、その中間にあった「奴国」(なこく)が主に仕掛けたのかもしれません。

なぜなら、自国内で他国との戦争をはじめるバカはいませんので、鉄鏃が多く出てくるのは、生産工場があったケースもありますが、広い分布は他から攻められた証拠なのです。

それはともかく、筑紫平野に目を向けると次のようにいえます。

筑紫平野の南部と東部の2か所に「鉄鏃」の出土が集中しています。

“邪馬台国グループ”(女王国連合)の南端、「山門」(現みやま市瀬高)付近がその1つです。

この地に「鉄鏃」の出土が多くみられるのは、「狗奴国」に対峙した最前線だったので当然です。

「山門」の南には丘陵や山が有明海まで迫っており、そのためこのあたりが「狗奴国」との国境だったことを意味します。

魏志倭人伝には、「邪馬台国」(女王国)の南に“旁余の21か国”があったという記述があります。

「山門」を“邪馬台国”とした場合、それらの国々が立地する余地がないのです。

それは「山門」が、水行のみで行ける有明海沿岸部付近にあることからも、わざわざ“陸行1月”をかける必要がありません。

これらのことは、「邪馬台国 山門説」は成立しないことを意味します。

「山門」は、邪馬台国グル-プの中で南の境界に位置する「最前線」の地でした。

地名の「山門」をあえて解釈すれば、筑後川の河口域に位置していることからも、その上流域にあった「邪馬台国」の入口、すなわち“門”(扉)を意味し、南の玄関口だったといえます。

4、平塚川添遺跡の南北の「鉄鏃」

筑紫平野の東部に位置した「平塚川添遺跡」の周辺でも多くの「鉄鏃」が出土しています。

平塚川添遺跡は、筑紫平野北部にあった「吉野ヶ里遺跡」に匹敵する大規模な3世紀前後の環濠集落です。

ですが、ワケあってその発掘は充分に行なわれなかったようです。

それはともかく、朝倉市の西端部に位置する「平塚川添遺跡」の南北に「鉄鏃」の出土が集中していることは、戦略的な意味があります。

宝満川上流域の「邪馬台国」(比定地)を「狗奴国」など敵が攻撃した場合、その背後をついて挟み撃ちにできる位置に「平塚川添遺跡」はあるからです。

そのため、「邪馬台国」を攻める場合、「平塚川添遺跡」も同時に攻撃せざるをえません。

挟み撃ちに遭わないために、逆に、反対側から「平塚川添遺跡」を挟み撃ちにする必要があるのです。

それが「平塚川添遺跡」の南北に「鉄鏃」の出土が多く見られる理由です。

そのように「狗奴国」は、筑後川上流域から「平塚川添遺跡」に攻撃を仕掛けたことがわかります。

5、「邪馬台国」(比定地)南北の「鉄鏃」

「鉄鏃」の出土分布を重ねてみて、わかる重要なことがあります。

宝満川上流域の「邪馬台国」(否定地)のすぐ南にも、かなりの数の「鉄鏃」が出土しています。

国内に攻め入られたら終わりなので、宝満川を遡上してきた「狗奴国」に対して、この地で防戦したことがわかります。

場所は現在の「小郡市」(おごおりし)で、「鉄鏃」の多さからは、宝満川中流域のこの地が「邪馬台国」vs「狗奴国」の激戦地だったようです。

鉄鏃発掘の詳しい状況はわからないのですが、高速「大分自動車道」の建設によって発掘されたのかもしれません。

もし、そうであるなら周辺には、まだまだ発掘されていない3世紀前後の遺跡や出土品が眠っている可能性があります。

ただし、大和朝廷があった「纒向遺跡」とは異なり、地方には国からの予算がつかないのが現状です。

遺跡や出土品が眠っていたとしても、地方の発掘はなかなか進まないのです。

見つかっていないからといって「ない」とは言い切れません。

実際、かつては「出雲なんて神話にすぎない」と一蹴されてきました。

しかし、日本全国の出土数を上回る「銅剣」が、出雲市の「荒神谷遺跡」1か所から出土し、後年には、出雲大社から巨大な「柱」の遺構が出土したこともご存じのとおりです。

これらによって一気に実在の古代国家であることが認められました。

考古学の恐ろしさは、たった一つの出土品で、それまでの歴史認識が根本から変わることがあることです。

なので、出雲もそうですが、文献的に可能性がある以上、100%否定はできないのです。

史跡のなかには、古代から栄えた太宰府などのように、何度も建築物が建て変えられ、学問の神様 菅原道真をまつる「太宰府天満宮」をかかえる市街地として栄えていることからも、発掘は容易ではない地域があります。

何にもなかった山あいの土地を開墾して、「大宰府政庁」のような都市機能を建設することは、たいへんな時間と労力を要します。

そのために、むかしから相応の“国邑”や“都市機能”が存在するなど、相応にひらけていた場所を拡張するカタチで発展させた可能性は充分にあるのです。

なので「大宰府政庁」(近辺)が、古(いにしえ)の「邪馬台国」の“一施設”の場所だったとしてもおかしくはありません。

それはともかく、宝満川上流域の女王の都「邪馬台国」(比定地)をはさんで、南北に「鉄鏃」の出土が多く確認できることは、重要な“国邑”また“施設”があった証拠だといえます。

従来のように、「魏志倭人伝」の里程と日程による行程を「連続」して比定地を推測するではなく、帯方郡からの“里程”と“日程”との「並列」(併記)だと常識的に解釈すれば、新たな発見があるのです。

博多湾に流れ込む「御笠川」の上流域でもあり、また有明海に流れ込む筑後川の支流「宝満川」の上流域でもある奈辺は、「鉄鏃」の出土数や守りや交通に便利な位置であることからも、“北部九州連合”こと女王国連合の“都”「邪馬台国」(比定地)として充分に候補になりえます。

断定はいたしません。ほかのかたの見解もご参考にご自由に推測ください。

※「鉄鏃」の出土分布は、WEBページ「13.遺跡は語る―考古学の成果からみると-総論-」(邪馬台国大研究 本編)をご参考にさせていただきました。

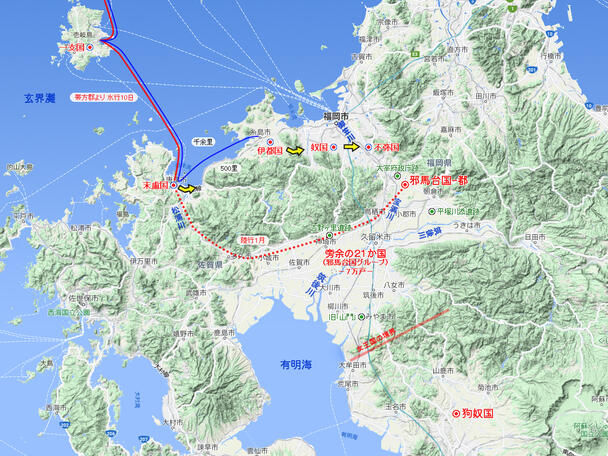

“逆説”の邪馬台国-地図

2020.09.23

【ご参考地図+かんたん概説】

地理や位置関係がわかりづらいことがあると存じますので、「“逆説”の邪馬台国-7」でお伝えいたしました【「邪馬台国」を比定してみる】の関連地図を掲載しておきます。

実際の画像は、1200px×900pxあります。(JPG、1.14MB)

画像をクリックすると拡大表示されます。

【かんたん概説】

※詳細は、「“逆説”の邪馬台国-7」をご参照ください。

【里程と日程】

1、「末盧国」と「伊都国」

陳寿が誤まって書いた「一支国」(いきこく)から「末盧国」(まつらこく)までが「千余里」ではなく、魏の郡使らが末盧国を経由して「伊都国(いとこく)まで船で直接行った里程が本来の“千余里”です。

●比定地

「一支国」(いきこく)=壱岐

「末盧国」(まつらこく)=唐津市

「伊都国(いとこく)=糸島市

魏の郡使らは、壱岐から南に松浦半島北端を目指し、入り江の奥にある末盧国で長旅の休憩と伊都国へ入る準備をし、下船することなく、そのまま「伊都国」へ到りました。

一方、末盧国で下船した軍事偵察隊もいます。

彼らは、魏が倭国と戦争になった場合にそなえて地理を偵察する任務を帯びていたのは、当時の大陸の国際情勢からは当然です。

末盧国で下船した彼らは、唐津湾を“東南”の方向にぐるっと回り、虹ノ松原を経て北上し道なき道を伊都国へと目指した可能性があります。

これが末盧国から伊都国まで、“500里”という記述です。

さらに申し上げますと、陳寿は「魏志倭人伝」(『魏書』倭人条)を著すにあたって、『魏略』や倭からの使者の記録、また魏の郡使らの訪倭記録など、複数の記録を参考にしたのは当然です。

そこには、「邪馬台国」までの記述が「日程」で書かれていたのです。

陳寿は、「不弥国から“南”に水行…」と“間違え”て象わしましたが、実際は、まず「帯方郡」(楽浪郡の南半分)から「南」に、朝鮮半島西岸に沿って南下し、半島南端で東行し釜山あたりまで進みます。

そこから、対馬、壱岐を経由して末盧国(唐津)に至るまでの日程が“水行10日”です。

そこから、南下して筑紫平野を経由して「邪馬台国」までが、倭人から聞いた“陸行1月”です。

なぜ、このルートなのかは、後日ご説明いたします。

◆One Point:国名◆

郡使がとどまり一大卒(いちだいそつ)が置かれた「伊都国」(いとこく)が、女王国連合の政(まつりごと)を行なう中心地でした。

それゆえ、魏の郡使は「いとこく」を表現するのに伊都国と“都”の文字を使いました。

なぜ、「いと」と呼んでいたのかは、“一大卒”がおかれ、世々王がいて諸国を検察せしめ、女王国連合諸国を“統率”せしめていたためです。

それゆえ“いとこく”で、漢字表記すれば“一統国”(イトゥ・こく)です。

伊都国や奴国は漢字を知っていましたので、そういえます。

「末盧国」(まつらこく)は、その伊都国から見て、“虹ノ松原”のウラ(唐津市)に位置していたために、“まつうら”で、それが縮まって「まつら」と呼んでいたといえます。

当時は固有名詞などなく、地名や名前を“職務”や“地理”などの特徴から読んだほうが万民にわかりやすいため、必然的にそうなりますし、命名権はTOP(王)にありました。

2、「奴国」と「不弥国」

「伊都国」に駐(とど)まった郡使らは、“東南”に“約100里”の距離に「奴国」(なこく)があり、さらに“東”に“約100里”の距離に「不弥国」(ふみこく)があることを聞きおよび記録しました。

●比定地

「奴国」(なこく)=福岡平野西部地域

「不弥国」(ふみこく)=福岡平野東部地域

なぜ、伊都国から“東南”に奴国なのかというのは、伊都国から北東に沿岸部をぐるっと回るよりも、日向峠(ひなたとうげ)を東南に抜けたほうが近いからです。

日向峠は、糸島市と福岡市西部を結ぶ案外と交通量の多い道にあります。

高祖山(たかすやま)と王丸山(おうまるやま)の山あいを抜ける峠で標高は246~247mです。

今日のように、沿岸部に都市がひらけていたわけではありません。

沿岸部は、当時は海でしたし湿地帯だったので、内陸部の台地に奴国はひらけていたからです。

「不弥国」は、福岡平野を南北に流れる河川を境にして、現在の博多にあたる福岡平野東部以東にあった国で海に近い香椎神宮あたりも含まれたと考えられます。

いずれにしても、魏志倭人伝の記述どおり奴国の“東”で間違いありません。

◆One Point:国名◆

「奴国」は、当時の福岡平野は海が迫った湿地帯で「沼」が多かったことから“ぬまこく”が縮まって「ぬこく」または「なこく」と呼ばれていました。

「不弥国」は、海人族(あまぞく)の「安曇連」(あずみのむらじ)がかつて拠点の一つとした志賀島を沖にかかえる地理であることから、海人族の国また海の国(うみこく)が転じて「ふみこく」と呼ばれたようです。

この地には、糟屋郡「宇美町」(うみまち)があり、応神天皇の産湯伝説がのこる宇美八幡宮(うみはちまんぐう)があります。

※以下は、上記記事をアップした翌日9月24日に付記したものです。

3、「邪馬台国」

なぜ、「魏志倭人伝」から「邪馬台国」の位置が比定できないのか、その理由は「不弥国から南に水行20日で投馬国(つまこく、とうまこく)」という記述を読み間違えている、もしくは陳寿が誤まって記したからです。

理由は、「“逆説”の邪馬台国-7」に書いたとおり、「里程」と「日程」はそもそも直列ではありえないからです。

なぜ、間違えたのかというと、「邪馬台国」がいずれも“南”に位置したからです。

「帯方郡」から“南”であり、「不弥国」からも“南”です。

そのため、邪馬台国は、帯方郡から南に“水行10日”、最短距離の末盧国(まつらこく)に上陸して、そこから“陸行1月”です。

魏の郡使の一行は、末盧国で下船せず、直接、伊都国に行ってとどまっていますので、邪馬台国に行ったことはありません。

末盧国から邪馬台国、もしくは邪馬台国から末盧国に行ったのは、卑弥呼の当初の“直接の使い”である邪馬台国グループの人間です。

のちには、一大卒がおかれた伊都国王が「卑弥呼」の名前で直接、魏に使いを送るようになります。

いずれにしても、そんな邪馬台国の使いが、戦さの奴国や不弥国をとおりはずはありません。

同じ「邪馬台国グループ」だった筑紫平野の国々を通って東行し、佐賀県多久市あたりで北上して末盧国に直接でたものです。

末盧国から邪馬台国のルートは、2つ考えられます。

女王の都「邪馬台国」から末盧国に至るには、宝満川を下り、久留米で筑後川に合流してさらに下って有明海に出ます。

有明海からは、牛津川を遡行し、多久市を過ぎてのちは松浦川を下り唐津こと「末盧国」にでます。

「末盧国」から「邪馬台国」に至るには、その逆ルートもあるのですが、多久市から東に陸路をとり、邪馬台国グループの筑紫平野北端部を吉野ヶ里遺跡方面に横切って、山際の道を進むルートもありえます。

●比定地

「邪馬台国」(やまたいこく)=「都」太宰府市&筑紫野市界隈

※博多湾に流れ込む御笠川(みかさがわ)上流域と、有明海に流れ込む筑後川支流の宝満川(ほうまんがわ)上流域の“分水嶺”にあたる地域が、守りにも防衛にも敵視、「女王国連合」の交通の要所でもあり、ほぼ中間地域なのでベストだと考えます。

「旁余の諸国」=“女王国”の南にあった筑紫平野部の21か国をさします。

※もともと、卑弥呼が女王に共立される以前から筑紫平野の邪馬台国グループを形成し、その指導的な国家が「邪馬台国」だったといえます。

《理由》

九州内陸部は、古来からの素朴な原日本人が多く、争いもなく穏やかに交流していました。

そこに九州北岸(福岡)や有明海西岸(熊本)などに大陸などから来た人々が、食料や住む土地を求めて戦争を起こしたといえます。

福岡平野部や北岸部での“倭国の乱”は結局、古来からの内陸部の「邪馬台国グループ」の長である邪馬台国から、鬼道につかえた卑弥呼を祭祀的女王に共立することで、三者矛を収めたと考えられます。

◆One Point:国名◆

「邪馬台国」は、「やまとこく」(山都国)でもいいのですが、内陸部深奥にあったことから、もともとは「やまこく」(山国)と呼ばれていました。

それが、女王に共立されたことから、天子の政庁などを象わす「台」(うてな)を魏の郡使がつけて、「やまたい」(邪馬台国、山台国)と読んだと思われます。

女王国連合の政(まつりごと)を司った「伊都国」は “都”で、祭祀(祭りごと)を担当した女王卑弥呼は、「邪馬台国」と“台”で記したということです。

ちなみに、北の福岡平野の御笠川の上流域から、宝満川に乗り換える川を「山口川」といいます。

これは、邪馬台国に至る北の玄関口です。

一方、南の有明海から、邪馬台国グループの「筑紫平野」への玄関口を「山門」といいます。

筑後川河口の「山門」を経て、筑後平野を流れる筑後川を遡上し、宝満川を登れば、女王の都「邪馬台国」に至ります。

続きは、当ページにアップしていた「鉄鏃」の出土状況を、上記地図に重ねて解説する「“逆説”の邪馬台国-鉄鏃」に移して述べます。

2020.09.30 20:41

|

2020.09.30 20:41

|