7世紀の戦乱の果てに…

2024.02.17

[建国記念の日特別編4:古代史解明14]― 平和だった古代ヤマトの国づくり ―

◆ 万世一系の皇統に組み込まれたヤマト王権

人類が3度の世界大戦に見舞われた20世紀は「戦争の世紀」と呼ばれています。

『日本書紀』が編纂された直前の7世紀も同様でした。

そのため、現代人はもちろん7世紀の人々の脳裏に、われ知らず「人類(古代)の歴史は戦乱に満ちている」といったインプリンティングがなされます。

現代人はとくにそうです。

マスコミや学校教育の現場に誤った“近代合理主義”による唯物論「マルクス史観」(闘争史観)が認められることから、古代ヤマトの国づくりもすべて権力争いの歴史だったかのように誤認することになります。

《 大和政権に協力した古代ヤマト王権 》

『日本書紀』は、大和政権によるプロパガンダ(政治宣伝)の書です。

7世紀後半からはじまった万世一系の「皇統」や独立統一国家「大和」が、神代の昔から続いてきたかのように、“正統性”を宣べたものです。

やむをえません。

なぜなら、7世紀の国内外情勢の中で、早急に日本国内をまとめあげ、独立統一国家「大和」を構築する必要があったからです。

鉄剣が普及した「九州倭国」は別ですが、銅鐸祭祀文化の中にあった6世紀以前の「畿内ヤマト」の豪族らは、争いを好まず7世紀以降の「統一大和政権」に協力しています。

それが『日本書紀』に“国譲り”と記される所以です。

【One Point】 「乙巳の変」(645)の翌日、蘇我蝦夷(そがの えみし)は自ら歴史書に火をかけ、船恵尺(ふねの えさか)が炎の中から『国記』を拾い上げて中大兄に奉ったと『日本書紀』に記されています。

九州倭国の記録が残っていては、都合が悪いため焚書処分にしたものです。

【ご参考:「皇極天皇紀」より抜粋】

●焚書は、次のように記されます。

「13日、蘇我臣蝦夷らは殺される前に、すべての天皇記・国記・珍宝を焼いた。

船史恵尺(ふねのふびと えさか)はそのとき素早く、焼かれる国記を取り出して中大兄にたてまつった。」

焼失したはずなのに、誰か『天皇記』の存在を知っていたのでしょうか?

いずれにしても、『天皇記』(九州倭国王記)が残っていては、いろいろとヤバイことこのうえありません。

蝦夷自らが火を放って、焼却処分したことにしたようです。

《 『日本書紀』がウソを記すとき 》

編集経験のある方なら分かると存じます。

『日本書紀』がウソを記すとき、独特の表現や言い回しなど“クセ”が出ます。

どうしても記さなければならない骨格の“万世一系の皇統”は除いて、案外と律儀なところのある『日本書紀』は、正しい歴史を残そうと史実に反する箇所は、あえて“ウソ”と分かる書き方をしています。

なぜなら、後世の人々に委ねて真実を推測できるように図ったためです。

誰もが知っている代表例は、厩戸豊聡耳皇子(うまやどの とよとみみの みこ)と記される“聖徳太子”を創作した部分でしょう。

“聖徳太子”という称号は、1945年の終戦以降から呼ばれはじめます。

【One Point】 10人が一度に太子に話しかけるとは思いませんが、ちゃんと聞き分けて、お答えになられたそうです。

本来は九州倭国が定め用いられていた「冠位12階」等を定めた“偉大な人物”とされながら、殯(もがり)の記録がどこにも残っていないのは、実在の人物ならありえません。

《 古代オリエント系の海人族 》

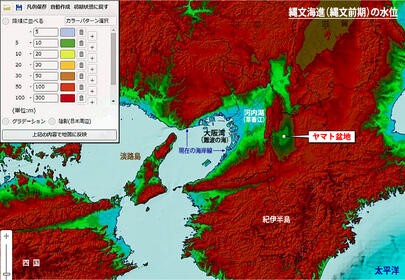

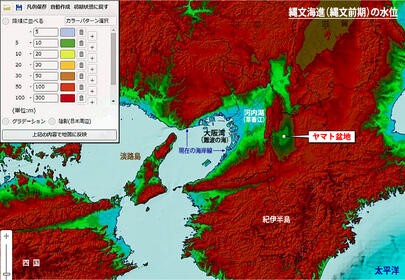

縄文海進(縄文前期)の時代、ヤマト盆地は沼もしくは湿地帯でした。

●縄文海進時の水位分布 「縄文海進と古神道、神社、天皇制(2)」より抜粋 ↑ クリックで拡大

それゆえ葦が生い茂っており、古代人が住んでいたのはその周囲です。

のちに大物主神をご祭神とする大神神社(おおみわ じんじゃ)がある三輪山から延びる、記録に残る最古の道「山の辺の道」界隈が含まれます。

その道から少し降りていくと、かつては沼や湿地帯だったと思われる湿気のある場所に「箸墓古墳」があります。

古代大阪湾(難波の海)から今日の大阪市東部にあたる古代河内湖(草香江:博多湾にあった地名に同じ)に入り、ひと山を超えればヤマト盆地です。

紀元前の古代海人族は、古代オリエント系をはじめ複数いますが、陸に上がった彼らが拠点の一つとした場所、また“古代神々”の集会地です。

【One Point】 『日本書紀』は、古代海人族よりも早く紀元前7世紀に初代「神武」が東征し、ヤマトを支配したとせざるをえませんでした。

一方、史実を残そうとした『日本書紀』は律儀に、最初に国づくりをした彼らを、第10代「崇神天皇」になぞらえ「御肇國天皇」(はつくにしらす すめらみこと)と記しています。

《 『日本書紀』の偉大な秘密 》

最初に古代の国づくりをした人物は、固有のお名前は不明なので、一般名称で「大国主神」(おおくにぬしのかみ)と申し上げます。

『日本書紀』の一書(あるふみ)では、「国作り大已貴命(くにつくり おおなむちのみこと)ともいう」と記されています。

また、同一視されることがありますが、大国主神の古代国づくりを手助けしたのが「不思議な光が海を照らして…浮かんできて…」と記される大三輪(おおみわ)の神こと古代ヤマトを治めていた「大物主神」(おおものぬしのかみ:大神神社のご祭神)です。

『日本書紀』に「この神のみ子は賀茂(かも)の君たち…」と記されていることからいえば、“海を照らして浮かんできた”のは、いわゆる“八咫烏”(やたのからす)とされる古代オリエント系の人々につながる一族です。

いずれも物部氏の祖「饒速日命」(にぎはやひの みこと)の関連で、『日本書紀』の“万世一系の皇統”では、第10代「崇神天皇」(御肇國天皇:はつくにしらす すめらみこと)として組み込まれています。

●三輪山の麓の「大神神社」(おおみわ じんじゃ):ご祭神は大物主神…ご参考「番外編:三輪山登拝の光と影」

【One Point】 ここに『日本書紀』の偉大な秘密が隠されています。

「九州倭国」の歴代王たちや、「畿内ヤマト」の歴代主(ぬし、あるじ)たちを“皇統”に組み込むことで、すべての豪族や人々が7世紀後半以降の天皇のもとに協力し、独立統一国家「大和」建国に注力しやすくなります。

《 古代ヤマト王権は戦いを好まなかった 》

「九州倭国」や「畿内ヤマト」だけでなく、日本海側の越の国からも第26代「継体天皇」を“万世一系の皇統”に組み込んで、挙国一致を図っています。

このことをご理解いただければ古代史の真実はもちろん、今後の宝瓶宮時代における日本が責務としていく“和、絆、民度の精神”が見えてきます。

7世紀は、6世紀末の蘇我氏と物部氏が戦った「丁未の乱」(587年:ていびのらん)をはじめ、「乙巳の変」(645年)を含め、半島で唐羅連合と戦った「白村江の戦い」(663年)、古代最大の内戦「壬申の乱」(672年)など戦乱の時代でした。

それゆえ『日本書紀』は、紀元前660年とされる“神武東征”をはじめ数々の戦いによって“万世一系の皇統”が築かれてきたかのように記されています。

縄文時代をはじめ銅鐸祭祀の古代ヤマト王権は戦いを好んでいません。

『日本書紀』をみても、結局は「和を以って貴しと為す 逆らうことなきを旨とせよ」(17条憲法)と記されるように、今日の宝瓶宮時代に通じる「水瓶宮」で象徴される“国体”を構築していきます。

【One Point】 「美しい国、日本」の“和の精神”を国際舞台で身をもって示した故安倍晋三元首相です。

結果的に“自らの死”をもって日本人に遺志を広めます。

銃撃事件の瞬間のあまりにも完璧な「ホラリー・ホロスコープ」を見たとき天意を悟りました。

◆ 万世一系の皇統に組み込まれたヤマト王権

人類が3度の世界大戦に見舞われた20世紀は「戦争の世紀」と呼ばれています。

『日本書紀』が編纂された直前の7世紀も同様でした。

そのため、現代人はもちろん7世紀の人々の脳裏に、われ知らず「人類(古代)の歴史は戦乱に満ちている」といったインプリンティングがなされます。

現代人はとくにそうです。

マスコミや学校教育の現場に誤った“近代合理主義”による唯物論「マルクス史観」(闘争史観)が認められることから、古代ヤマトの国づくりもすべて権力争いの歴史だったかのように誤認することになります。

《 大和政権に協力した古代ヤマト王権 》

『日本書紀』は、大和政権によるプロパガンダ(政治宣伝)の書です。

7世紀後半からはじまった万世一系の「皇統」や独立統一国家「大和」が、神代の昔から続いてきたかのように、“正統性”を宣べたものです。

やむをえません。

なぜなら、7世紀の国内外情勢の中で、早急に日本国内をまとめあげ、独立統一国家「大和」を構築する必要があったからです。

鉄剣が普及した「九州倭国」は別ですが、銅鐸祭祀文化の中にあった6世紀以前の「畿内ヤマト」の豪族らは、争いを好まず7世紀以降の「統一大和政権」に協力しています。

それが『日本書紀』に“国譲り”と記される所以です。

【One Point】 「乙巳の変」(645)の翌日、蘇我蝦夷(そがの えみし)は自ら歴史書に火をかけ、船恵尺(ふねの えさか)が炎の中から『国記』を拾い上げて中大兄に奉ったと『日本書紀』に記されています。

九州倭国の記録が残っていては、都合が悪いため焚書処分にしたものです。

【ご参考:「皇極天皇紀」より抜粋】

●焚書は、次のように記されます。

「13日、蘇我臣蝦夷らは殺される前に、すべての天皇記・国記・珍宝を焼いた。

船史恵尺(ふねのふびと えさか)はそのとき素早く、焼かれる国記を取り出して中大兄にたてまつった。」

焼失したはずなのに、誰か『天皇記』の存在を知っていたのでしょうか?

いずれにしても、『天皇記』(九州倭国王記)が残っていては、いろいろとヤバイことこのうえありません。

蝦夷自らが火を放って、焼却処分したことにしたようです。

《 『日本書紀』がウソを記すとき 》

編集経験のある方なら分かると存じます。

『日本書紀』がウソを記すとき、独特の表現や言い回しなど“クセ”が出ます。

どうしても記さなければならない骨格の“万世一系の皇統”は除いて、案外と律儀なところのある『日本書紀』は、正しい歴史を残そうと史実に反する箇所は、あえて“ウソ”と分かる書き方をしています。

なぜなら、後世の人々に委ねて真実を推測できるように図ったためです。

誰もが知っている代表例は、厩戸豊聡耳皇子(うまやどの とよとみみの みこ)と記される“聖徳太子”を創作した部分でしょう。

“聖徳太子”という称号は、1945年の終戦以降から呼ばれはじめます。

【One Point】 10人が一度に太子に話しかけるとは思いませんが、ちゃんと聞き分けて、お答えになられたそうです。

本来は九州倭国が定め用いられていた「冠位12階」等を定めた“偉大な人物”とされながら、殯(もがり)の記録がどこにも残っていないのは、実在の人物ならありえません。

《 古代オリエント系の海人族 》

縄文海進(縄文前期)の時代、ヤマト盆地は沼もしくは湿地帯でした。

●縄文海進時の水位分布 「縄文海進と古神道、神社、天皇制(2)」より抜粋 ↑ クリックで拡大

それゆえ葦が生い茂っており、古代人が住んでいたのはその周囲です。

のちに大物主神をご祭神とする大神神社(おおみわ じんじゃ)がある三輪山から延びる、記録に残る最古の道「山の辺の道」界隈が含まれます。

その道から少し降りていくと、かつては沼や湿地帯だったと思われる湿気のある場所に「箸墓古墳」があります。

古代大阪湾(難波の海)から今日の大阪市東部にあたる古代河内湖(草香江:博多湾にあった地名に同じ)に入り、ひと山を超えればヤマト盆地です。

紀元前の古代海人族は、古代オリエント系をはじめ複数いますが、陸に上がった彼らが拠点の一つとした場所、また“古代神々”の集会地です。

【One Point】 『日本書紀』は、古代海人族よりも早く紀元前7世紀に初代「神武」が東征し、ヤマトを支配したとせざるをえませんでした。

一方、史実を残そうとした『日本書紀』は律儀に、最初に国づくりをした彼らを、第10代「崇神天皇」になぞらえ「御肇國天皇」(はつくにしらす すめらみこと)と記しています。

《 『日本書紀』の偉大な秘密 》

最初に古代の国づくりをした人物は、固有のお名前は不明なので、一般名称で「大国主神」(おおくにぬしのかみ)と申し上げます。

『日本書紀』の一書(あるふみ)では、「国作り大已貴命(くにつくり おおなむちのみこと)ともいう」と記されています。

また、同一視されることがありますが、大国主神の古代国づくりを手助けしたのが「不思議な光が海を照らして…浮かんできて…」と記される大三輪(おおみわ)の神こと古代ヤマトを治めていた「大物主神」(おおものぬしのかみ:大神神社のご祭神)です。

『日本書紀』に「この神のみ子は賀茂(かも)の君たち…」と記されていることからいえば、“海を照らして浮かんできた”のは、いわゆる“八咫烏”(やたのからす)とされる古代オリエント系の人々につながる一族です。

いずれも物部氏の祖「饒速日命」(にぎはやひの みこと)の関連で、『日本書紀』の“万世一系の皇統”では、第10代「崇神天皇」(御肇國天皇:はつくにしらす すめらみこと)として組み込まれています。

●三輪山の麓の「大神神社」(おおみわ じんじゃ):ご祭神は大物主神…ご参考「番外編:三輪山登拝の光と影」

【One Point】 ここに『日本書紀』の偉大な秘密が隠されています。

「九州倭国」の歴代王たちや、「畿内ヤマト」の歴代主(ぬし、あるじ)たちを“皇統”に組み込むことで、すべての豪族や人々が7世紀後半以降の天皇のもとに協力し、独立統一国家「大和」建国に注力しやすくなります。

《 古代ヤマト王権は戦いを好まなかった 》

「九州倭国」や「畿内ヤマト」だけでなく、日本海側の越の国からも第26代「継体天皇」を“万世一系の皇統”に組み込んで、挙国一致を図っています。

このことをご理解いただければ古代史の真実はもちろん、今後の宝瓶宮時代における日本が責務としていく“和、絆、民度の精神”が見えてきます。

7世紀は、6世紀末の蘇我氏と物部氏が戦った「丁未の乱」(587年:ていびのらん)をはじめ、「乙巳の変」(645年)を含め、半島で唐羅連合と戦った「白村江の戦い」(663年)、古代最大の内戦「壬申の乱」(672年)など戦乱の時代でした。

それゆえ『日本書紀』は、紀元前660年とされる“神武東征”をはじめ数々の戦いによって“万世一系の皇統”が築かれてきたかのように記されています。

縄文時代をはじめ銅鐸祭祀の古代ヤマト王権は戦いを好んでいません。

『日本書紀』をみても、結局は「和を以って貴しと為す 逆らうことなきを旨とせよ」(17条憲法)と記されるように、今日の宝瓶宮時代に通じる「水瓶宮」で象徴される“国体”を構築していきます。

【One Point】 「美しい国、日本」の“和の精神”を国際舞台で身をもって示した故安倍晋三元首相です。

結果的に“自らの死”をもって日本人に遺志を広めます。

銃撃事件の瞬間のあまりにも完璧な「ホラリー・ホロスコープ」を見たとき天意を悟りました。

日本の歴史的な天運

2024.01.23

[建国記念の日特別編2:古代史解明12] ― 日本を救った神剣「草薙剣」 ―

◆ 時代の流れとともにある「天運」に守られてきた事例

どなたでも知っている日本の歴史的な経緯をご紹介するだけです。

現在の支那大陸の国家「中華人民共和国」は1949年に建国したばかりで、まだ74年の歴史しかありません。

支那大陸で最も長く続いた国家でも、約300年程度です。

ひるがえって日本は、確実なところをみても7世紀の第38代「天智天皇」(在位668-672)もしくは第40代「天武天皇」(在位673-686)から、約1,400年近い皇統が続く世界最長の国家になっています。

何度が存亡の危機はありましたが、日本は民族性が「魚宮」、国体は「水瓶宮」で象徴されるため、双魚宮時代から宝瓶宮時代へ時代の流れとともにある「天運」によって守られてきました。

その出来事の一例となるご紹介です。

《 壊滅的な大敗北と日本の危機 》

建国記念の日特別編「九州倭国と統一の大倭」に続く第2弾「日本の歴史的な天運」です。

長いのでポイントのみをお届けいたします。

7世紀にはじまった統一大和の最初の危機は、のちに天智天皇(てんじ てんのう)となる「中大兄」(なかのおおえ)による「白村江の戦い」(663:はくすきのえ の たたかい)でした。

九州の海人族をメインに、大挙して朝鮮半島に出向いた日本軍でしたが、唐羅連合の前に壊滅的な大敗北を喫します。

敗因は、元九州倭国のトップが弑逆(しいぎゃく)された「乙巳の変」(645)の首謀者の一人中大兄の思惑に駆り出され、直接には関係のない戦いでもあり、コンセンサスはもちろん大義名分が弱く士気に欠け、指揮系統もあいまいだったからです。

【One Point】 敗戦後“中大兄政権”は、唐と新羅による日本への侵攻を恐れて、防人(さきもり)を配し、また北部九州や瀬戸内海沿いに山城を築きます。

福岡県太宰府には幅60メートルの外堀を持った高さ9m、上部幅25m、全長1.2kmにも及ぶ防塁「水城」(みずき)を築いています。

【ご参考:今も残る史跡「水城跡」】

水城は膨大だったため、約1,400年が経った今でも残滓が残っています。

福岡市から大宰府市を通って日田市(大分県)に至る古代に栄えた「朝倉街道」沿いの史跡がそれです。

西側の一角は、JR鹿児島本線や九州高速道路が通り、東端が朝倉街道です。

大きいので知っていれば一目で分かります。

畑となったお堀跡には、春は菜の花が咲き誇る「水城跡」になっています。

《 戦勝国、唐羅連合の仲互い 》

戦いを主導した中大兄自身はどうかというと、畿内に戻ると、周囲からの怨嗟の中、いつでも逃げられるように琵琶湖畔に“近江京”こと大津宮(おおつのみや)を築いて移っています。

その後、「天皇」(当時は「大王」おおきみ)に就き、権力でもって怨嗟を封殺したかたちです。

それはそれ、日本国には「天運」が働いていたため侵略を免れています。

白村江の戦いに完勝した唐と新羅は、その後、半島支配をめぐって仲間割れを起こし、ついには7年後に「唐・新羅戦争」(670-676)に至る仲たがいをはじめたからです。

日本侵攻どころではなくなっていました。

ちょうど同じころ、日本国内を二分した古代史最大の内戦「壬申の乱」(672)が起きています。

天智亡き後、大友皇子(追諡:弘文天皇:第39代)と、『日本書紀』には中大兄と“兄弟”と記される大海人皇子(おおあま の おうじ)との戦いです。

【One Point】 結果的に皇位をめぐる争いとなった「壬申の乱」ですが、権力亡者の天智やその子:大友皇子よりも、正統な大海人皇子に人心はありました。

大分君(おきだのきみ)らの命をかけた戦いによって、大海人皇子が勝利すると第40代「天武天皇」として即位しています。

《 「草薙剣」のご神威による武家政権 》

天武系の皇統は第48代「称徳天皇」(在位764-770、重祚:第46代孝謙天皇)まで続きます。

天武系天皇の“大権”を面白く思わない藤原摂関家は、「乙巳の変」の首謀コンビの子孫による復活となる天智系皇統を画策し成功しています。

天智天皇の孫にあたる62歳の御しやすい第49代光仁天皇(在位770-781)で、以降、彼らにとって“望月の世”となる平安時代(794-1185)を謳歌しています。

天皇をないがしろにした藤原摂関家は、血の汚れを忌み嫌う「公家政権」でした。

しかし、公家政治も平家の台頭によって終盤を迎え、さらに源頼朝による武家政権「鎌倉幕府」の開幕(1185)によって、以降、日本の独立は堅持されていくことになります。

もし、平安時代のまま公家政権が続いていたら、ヨーロッパにまで攻め込み大モンゴル帝国を築いた「元」によって、日本は滅んでいたでしょう。

【One Point】 鎌倉幕府、第8代執権「北条時宗」(在職1268-1284)の時代に、二度にわたる高麗連合軍による蒙古襲来「元寇」がそれです。

武家政権に移って90年近くが経っていたことから、もともと“武”で象わされることがある九州にも基盤はできていました。

【ご参考:義経が失った「天運」】

平家が滅びたことで、源頼朝による鎌倉幕府が1185年に成立します。

壇ノ浦の合戦で平家を滅ぼした功績は、鞍馬山で育った源義経にあります。

しかし、彼は兄頼朝の真意に気づくことも、天意を知ることもできませんでした。

戦功や目先の勝敗にこだわる義経は、平家を滅ぼしたとき、幼帝「安徳天皇」の入水とともに、「三種の神器」も壇ノ浦の海に没することを許してしまったのです。

海上に浮かぶ「八咫鏡」と「勾玉」は回収できたものの、肝心の「草薙剣」は見つけることができませんでした。

そればかりか、京に凱旋したとき、神器なしで即位されていた後鳥羽天皇に「八咫鏡」と「勾玉」を渡してしまいます。

当然、天皇は大喜びしますが、これから武家の世を築こうとする頼朝にとって、神剣を失ったうえに“裏切り”でしかありませんでした。

また義経は、武家政権へ新しい時代の「天運」の流れを知るよしもなかったのです。

古い社会通念による“常識”のまま、宝鏡と勾玉を天皇に渡したことが、義経の“運命”を決めることになります。

《 古代「日本」の根底に海人族 》

鎌倉幕府を開いた源頼朝は、神剣「草薙剣」(くさなぎのつるぎ)が奉斎される熱田神宮の神官(大宮司)の娘:由良御前を母親とします。

“勾玉”で象徴される公家政権から“神剣”のご神威による武家政権の世に移ったことで日本の独立が守られていきます。

戦国乱世の英雄「織田信長」をみても同様です。

2~4万もの兵による今川軍の侵攻を受けて、織田軍はわずか3,000余。

彼が熱田神宮で戦勝を祈願し、桶狭間山で奇跡の勝利をあげたのはご存じのとおりです。

織田家は熱田港を拠点とする貿易で財を築き、のし上がっています。

美濃(岐阜)また尾張(名古屋)は、大海人皇子所縁の地で、海部氏や尾張氏など古代海人族の拠点の一つです。

奈辺に信長が居城とした清洲城もあります。

天運を伴なう古代日本の根底には常に海人族が関わっています。

戦国乱世は、刀鍛冶による鉄の加工技術を発達させ、このことは種子島に伝わった火縄銃の複製はもちろん、西洋を超えた高性能と大量生産を可能にし、植民地支配から日本の独立を守っています。

【One Point】 第14代島主「種子島時堯」(たねがしま ときたか)は、漂着したポルトガル商人から2丁の火縄銃を約2億円で購入しました。

大儲けした彼らが大量の鉄砲を持って再び日本を訪れたとき、高性能な日本製火縄銃に驚き、逆に買って帰ったほどです。

《 新時代のプロトタイプ(原型) 》

世界が武器や軍事技術を高めていった時代に、日本がもし武家政権でなく戦国乱世も訪れず刀鍛冶の技術が発達していなければ。

モンゴル高麗連合軍の襲来「元寇」によって滅ぼされ、またスペインやポルトガルによってインカ帝国や南米をみても分かるように、男性は殺され彼らのDNAが残る植民地となって、皇統も影もカタチもなくなっていたでしょう。

そうならなかったのは、民族性「魚宮」により日本的霊性はもちろん双魚宮時代の宇宙波動による「天運」を伴なっていたからです。

それだけではありません。

天皇のもと国体「水瓶宮」によって、来るべき宝瓶宮時代に向けて世界の模範の民となるべく、「天運」によって守られ文化的にもはぐくまれてきたからです。

今日、冥王星が水瓶宮に本格入宮していくことで、「深層の精神意識の変革」のデレクションとともに、新しい友愛精神(和、絆、民度)を伴ないつつ“ふつう”にすればいいのですが、新時代のプロトタイプ(原型)となっていく時代を迎えています。

【One Point】 「星のディレクション」(運勢変化、時代変化)は、主に「人類歴史」に働いてきました。

しかし、2022年以降は「個々人」がメインで、「深層の精神意識」(霊性、深層心理)の次元拡張(上昇)がお一人ひとり主体的に重要になっていく時代を迎えています。

◆ 時代の流れとともにある「天運」に守られてきた事例

どなたでも知っている日本の歴史的な経緯をご紹介するだけです。

現在の支那大陸の国家「中華人民共和国」は1949年に建国したばかりで、まだ74年の歴史しかありません。

支那大陸で最も長く続いた国家でも、約300年程度です。

ひるがえって日本は、確実なところをみても7世紀の第38代「天智天皇」(在位668-672)もしくは第40代「天武天皇」(在位673-686)から、約1,400年近い皇統が続く世界最長の国家になっています。

何度が存亡の危機はありましたが、日本は民族性が「魚宮」、国体は「水瓶宮」で象徴されるため、双魚宮時代から宝瓶宮時代へ時代の流れとともにある「天運」によって守られてきました。

その出来事の一例となるご紹介です。

《 壊滅的な大敗北と日本の危機 》

建国記念の日特別編「九州倭国と統一の大倭」に続く第2弾「日本の歴史的な天運」です。

長いのでポイントのみをお届けいたします。

7世紀にはじまった統一大和の最初の危機は、のちに天智天皇(てんじ てんのう)となる「中大兄」(なかのおおえ)による「白村江の戦い」(663:はくすきのえ の たたかい)でした。

九州の海人族をメインに、大挙して朝鮮半島に出向いた日本軍でしたが、唐羅連合の前に壊滅的な大敗北を喫します。

敗因は、元九州倭国のトップが弑逆(しいぎゃく)された「乙巳の変」(645)の首謀者の一人中大兄の思惑に駆り出され、直接には関係のない戦いでもあり、コンセンサスはもちろん大義名分が弱く士気に欠け、指揮系統もあいまいだったからです。

【One Point】 敗戦後“中大兄政権”は、唐と新羅による日本への侵攻を恐れて、防人(さきもり)を配し、また北部九州や瀬戸内海沿いに山城を築きます。

福岡県太宰府には幅60メートルの外堀を持った高さ9m、上部幅25m、全長1.2kmにも及ぶ防塁「水城」(みずき)を築いています。

【ご参考:今も残る史跡「水城跡」】

水城は膨大だったため、約1,400年が経った今でも残滓が残っています。

福岡市から大宰府市を通って日田市(大分県)に至る古代に栄えた「朝倉街道」沿いの史跡がそれです。

西側の一角は、JR鹿児島本線や九州高速道路が通り、東端が朝倉街道です。

大きいので知っていれば一目で分かります。

畑となったお堀跡には、春は菜の花が咲き誇る「水城跡」になっています。

《 戦勝国、唐羅連合の仲互い 》

戦いを主導した中大兄自身はどうかというと、畿内に戻ると、周囲からの怨嗟の中、いつでも逃げられるように琵琶湖畔に“近江京”こと大津宮(おおつのみや)を築いて移っています。

その後、「天皇」(当時は「大王」おおきみ)に就き、権力でもって怨嗟を封殺したかたちです。

それはそれ、日本国には「天運」が働いていたため侵略を免れています。

白村江の戦いに完勝した唐と新羅は、その後、半島支配をめぐって仲間割れを起こし、ついには7年後に「唐・新羅戦争」(670-676)に至る仲たがいをはじめたからです。

日本侵攻どころではなくなっていました。

ちょうど同じころ、日本国内を二分した古代史最大の内戦「壬申の乱」(672)が起きています。

天智亡き後、大友皇子(追諡:弘文天皇:第39代)と、『日本書紀』には中大兄と“兄弟”と記される大海人皇子(おおあま の おうじ)との戦いです。

【One Point】 結果的に皇位をめぐる争いとなった「壬申の乱」ですが、権力亡者の天智やその子:大友皇子よりも、正統な大海人皇子に人心はありました。

大分君(おきだのきみ)らの命をかけた戦いによって、大海人皇子が勝利すると第40代「天武天皇」として即位しています。

《 「草薙剣」のご神威による武家政権 》

天武系の皇統は第48代「称徳天皇」(在位764-770、重祚:第46代孝謙天皇)まで続きます。

天武系天皇の“大権”を面白く思わない藤原摂関家は、「乙巳の変」の首謀コンビの子孫による復活となる天智系皇統を画策し成功しています。

天智天皇の孫にあたる62歳の御しやすい第49代光仁天皇(在位770-781)で、以降、彼らにとって“望月の世”となる平安時代(794-1185)を謳歌しています。

天皇をないがしろにした藤原摂関家は、血の汚れを忌み嫌う「公家政権」でした。

しかし、公家政治も平家の台頭によって終盤を迎え、さらに源頼朝による武家政権「鎌倉幕府」の開幕(1185)によって、以降、日本の独立は堅持されていくことになります。

もし、平安時代のまま公家政権が続いていたら、ヨーロッパにまで攻め込み大モンゴル帝国を築いた「元」によって、日本は滅んでいたでしょう。

【One Point】 鎌倉幕府、第8代執権「北条時宗」(在職1268-1284)の時代に、二度にわたる高麗連合軍による蒙古襲来「元寇」がそれです。

武家政権に移って90年近くが経っていたことから、もともと“武”で象わされることがある九州にも基盤はできていました。

【ご参考:義経が失った「天運」】

平家が滅びたことで、源頼朝による鎌倉幕府が1185年に成立します。

壇ノ浦の合戦で平家を滅ぼした功績は、鞍馬山で育った源義経にあります。

しかし、彼は兄頼朝の真意に気づくことも、天意を知ることもできませんでした。

戦功や目先の勝敗にこだわる義経は、平家を滅ぼしたとき、幼帝「安徳天皇」の入水とともに、「三種の神器」も壇ノ浦の海に没することを許してしまったのです。

海上に浮かぶ「八咫鏡」と「勾玉」は回収できたものの、肝心の「草薙剣」は見つけることができませんでした。

そればかりか、京に凱旋したとき、神器なしで即位されていた後鳥羽天皇に「八咫鏡」と「勾玉」を渡してしまいます。

当然、天皇は大喜びしますが、これから武家の世を築こうとする頼朝にとって、神剣を失ったうえに“裏切り”でしかありませんでした。

また義経は、武家政権へ新しい時代の「天運」の流れを知るよしもなかったのです。

古い社会通念による“常識”のまま、宝鏡と勾玉を天皇に渡したことが、義経の“運命”を決めることになります。

《 古代「日本」の根底に海人族 》

鎌倉幕府を開いた源頼朝は、神剣「草薙剣」(くさなぎのつるぎ)が奉斎される熱田神宮の神官(大宮司)の娘:由良御前を母親とします。

“勾玉”で象徴される公家政権から“神剣”のご神威による武家政権の世に移ったことで日本の独立が守られていきます。

戦国乱世の英雄「織田信長」をみても同様です。

2~4万もの兵による今川軍の侵攻を受けて、織田軍はわずか3,000余。

彼が熱田神宮で戦勝を祈願し、桶狭間山で奇跡の勝利をあげたのはご存じのとおりです。

織田家は熱田港を拠点とする貿易で財を築き、のし上がっています。

美濃(岐阜)また尾張(名古屋)は、大海人皇子所縁の地で、海部氏や尾張氏など古代海人族の拠点の一つです。

奈辺に信長が居城とした清洲城もあります。

天運を伴なう古代日本の根底には常に海人族が関わっています。

戦国乱世は、刀鍛冶による鉄の加工技術を発達させ、このことは種子島に伝わった火縄銃の複製はもちろん、西洋を超えた高性能と大量生産を可能にし、植民地支配から日本の独立を守っています。

【One Point】 第14代島主「種子島時堯」(たねがしま ときたか)は、漂着したポルトガル商人から2丁の火縄銃を約2億円で購入しました。

大儲けした彼らが大量の鉄砲を持って再び日本を訪れたとき、高性能な日本製火縄銃に驚き、逆に買って帰ったほどです。

《 新時代のプロトタイプ(原型) 》

世界が武器や軍事技術を高めていった時代に、日本がもし武家政権でなく戦国乱世も訪れず刀鍛冶の技術が発達していなければ。

モンゴル高麗連合軍の襲来「元寇」によって滅ぼされ、またスペインやポルトガルによってインカ帝国や南米をみても分かるように、男性は殺され彼らのDNAが残る植民地となって、皇統も影もカタチもなくなっていたでしょう。

そうならなかったのは、民族性「魚宮」により日本的霊性はもちろん双魚宮時代の宇宙波動による「天運」を伴なっていたからです。

それだけではありません。

天皇のもと国体「水瓶宮」によって、来るべき宝瓶宮時代に向けて世界の模範の民となるべく、「天運」によって守られ文化的にもはぐくまれてきたからです。

今日、冥王星が水瓶宮に本格入宮していくことで、「深層の精神意識の変革」のデレクションとともに、新しい友愛精神(和、絆、民度)を伴ないつつ“ふつう”にすればいいのですが、新時代のプロトタイプ(原型)となっていく時代を迎えています。

【One Point】 「星のディレクション」(運勢変化、時代変化)は、主に「人類歴史」に働いてきました。

しかし、2022年以降は「個々人」がメインで、「深層の精神意識」(霊性、深層心理)の次元拡張(上昇)がお一人ひとり主体的に重要になっていく時代を迎えています。

九州倭国と統一の大倭

2024.01.15

[建国記念の日特別編:古代史解明11] ― 阿波起源説の誤謬 ―

◆ 当初からの統一大和だったとする「日本書紀史観」にご注意

日本古代史の事実を知りたい方も多いと存じますので、建国記念の日特別編として書いておきます。

悪い意味ではなく、7世紀につくられた「日本書紀史観」と、実際の「日本の歴史の真実」と、皆さまはどちらがお好みでしょうか?

日本書紀史観というのは、『日本書紀』の記述にのっとって、今から約2,700年ほど前の皇紀元年から万世一系の皇統で、現在の奈良を都とする統一大和政権がはじまったとする皇国史観です。

信じるのは悪いことではありませんし、タテマエとしてそう明言されておられる方も多いようですが、どう考えても古代日本の事実ではないことは明白です。

“勘違い”や“幻想”の「双魚宮時代」ということもあり、当初からの「大和」だったと考えて古代史を考察すると間違います。

《 噴飯物の“阿波起源説” 》

一例ですが、「邪馬台国畿内説」などはカワイイもので、「邪馬台国阿波徳島説」といった噴飯物の“勘違い”を散見します。

史実からいえば、大和は阿波が起源というのは譲歩して、半分は本当、半分はウソの“事実誤認”です。

阿波が古代畿内国(大和)の起源にかかわっていたのは事実ですが、全部ではないしごく一部にすぎません。

さらには大前提として畿内国(大和)そのものが、実は「統一大和」ではなかったという驚愕の史実があります。

大和朝廷の場所は、今日の奈良で間違いはないのです。

ただし、「統一大和」の発祥は、畿内国また阿波国が無関係とまではいえませんが、6世紀末~7世紀初頭に“国譲り神話”を地でいくような隠匿された出来事が起きています。

当初から万世一系で大和一国の歴史だったとする『日本書紀』が、絶対に明らかにできない史実です。

「九州倭国」主導の吸収合併による「統一大和」こと大倭(おおやまと)の誕生がそれで、半世紀後の「乙巳の変」(いっしのへん:645年)の遠因になっています。

統一大和の誕生によって、畿内国はもちろん阿波徳島の勢力は従属下におかれ、一部は出雲に封じられた格好です。

【One Point】 「卑弥呼」を女王に共立して、平和をもたらした北部九州「倭国」の統治システムは、統一大和にも受け継がれています。

この事実だけをみると、阿波徳島が“邪馬台国”かのように勘違いしてしまうのですが、古代史の流れは、そんなに単純なものではありません。

【ご参考:「邪馬台国」への道のり】

●通称「魏志倭人伝」に記された倭の女王「卑弥呼」が都とした「邪馬台国」までの行程は次のように記されています。

朝鮮半島の現在の平城とソウルの間にあった出発地「帯方郡」から邪馬台国まで、12,000余里という里程表記、は3世紀の記録です。

一方、投馬国を経て邪馬台国まで、2か月間という日程表記は1世紀の記録と考えられます。

表記単位の異なる里程と日程は、直列ではなく併記したものです。

ちなみに、陳寿が記した「邪馬壹国」(やまいこく)や「壹与」(いよ)は意図的な誤表記ということが明らかになっています。

なぜなら、陳寿が参考にした原文の記録は「馬台(臺)」(またい)と記されているからです。

《 “旅行記”ではなく「軍事偵察記」 》

お話は少々それますが、「魏志倭人伝」は“観光旅行”の記録をベースにした歴史書ではなく、「軍事偵察記」をもとに、著作郎「陳寿」(233?-297)によって編纂されたものです。

里程や日程などの行程、さらに方角が大きく間違うことはありません。

ただし陳寿は、3世紀の倭国の記録だけでなく、1世紀の奴国の記録も参考にして繋げたたため記述には若干の混乱が見られます。

それに輪をかけて、漢文のニュアンスを読みとれない日本人が読み下し、邪馬台国の比定地を解釈するために混迷が生じています。

詳細は、「 古代史解明1:邪馬台国への行程ミス」をご参照ください。

結論は簡単です。

帯方郡(現ソウルの北)から邪馬台国まで計1万2,000余里と記されています。

福岡市近隣に位置したことで合意が得られている「不弥国」(ふみこく)までの記録を合計すると1万700里。

なので、福岡近郊の不弥国から残り1,300余里以内の場所に「邪馬台国」はあります。

【One Point】 現代日本の1里=4kmではなく、当時、大陸で用いられていた「里」(短里)です。

福岡市から約65kmも離れない場所に「邪馬台国」は位置していました。

事実、漢文を母国語とする台湾や中国の学者研究家が原文を読んだ結果、いずれも「邪馬台国は九州」としていす。

《 “大倭”こと統一独立国家「大和」の誕生 》

7世紀に編纂された『日本書紀』は、当時の正当なワケがあって、最初から万世一系の皇統で統一大和だったと統治の正統性を主張し、ポイントポイントで意図的に記されています。

実際は次のとおりです。

“大国主命”(複数)とも記される東征した物部の祖「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」(にぎはやひのみこと)が国づくりを行ない、畿内国にも拠点を置きます。

6世紀末になると邪馬台国の流れをくみ、鉄器や文化ともに当時の最先端だった「九州倭国」が優勢な立場で、自ら「畿内国」に吸収合併されたカタチをとることで、隋(大陸)の冊封下から離れ、独立統一国家「大和」を誕生させています。

これが“大倭”(おおやまと)です。

九州倭国と畿内国の合併ゆえで、「大和」と書いて“やまと”と読む由縁です。

しかし、合併の立役者だった「九州倭国」の蘇我本宗家は、三代目の入鹿の時代に「乙巳の変」で滅ぼされ、新たな政権に移っていきます。

これによって、「九州倭国」の歴史は完全に抹殺され、当初からの統一大和として『日本書紀』に記録されます。

新政権はそのまま「大和」(やまと)を名乗り、『日本書紀』をプロパガンダ(政治宣伝)の書として律令制度による統一大和を形成していきます。

【One Point】 阿波国の忌部氏は、藤原氏によって表舞台から遠ざけられます。

そういった恨みや無念さが阿波四国には残っていて、「双魚宮時代」の終末を迎えた今日、過剰にアピールしはじめています。

宝瓶宮時代は真実が明らかになっていく時代でもあるからです。

《 古代日本の文化状況の違い 》

古代と現代とでは、表日本と裏日本とが逆転しています。

古代は大陸に近い日本海側がオモテ日本で先進地域でした。

とくに、フィリピン沖を通過した暖流黒潮が日本列島にぶつかる大陸に近い北部九州は、“鉄器”や“仏教”など文化の最先端でした。

「魏志倭人伝」に記される倭の女王「卑弥呼」を共立して、倭国大乱を治めた「九州倭国」です。

畿内国や四国は淡路島をみても分かるとおり、縄文系の青銅器祭祀文化圏です。

「乙巳の変」によって、九州倭国の蘇我本宗家から政権奪取に成功した彼らは、そのまま仏教を受け入れつつ、縄文古来からの神道との「神仏習合」による当時の天皇祭祀と、藤原氏を筆頭とした公家政権運営を確立していきます。

といったことから、阿波徳島というのは当時のオモテ日本(日本海側)から見れば、ウラ日本もウラの辺境の地にすぎません。

ただし、記紀神話に神武天皇が東征したと記されるはるか紀元前の昔、ソロモン王に依頼されたフェニキア船団は古代イスラエルとともに、鉄や宝石や珍物を求めて、諏訪から伊勢紀伊を通り四国を横断する「日本列島構造線」沿いに拠点(古来からの神社が多い)を築いてきたこともあって、その影響を色濃く受けた地域の一つになっています。

【One Point】 有名なところでは、兵庫県淡路島の南端の古代イスラエルの痕跡があります。

当時のフェニキアの航海術は想像以上で、冒険好きの気質も手伝って日本国内はもとより、世界各地のペトログリフ(石刻文字)などに見られるように痕跡を残しています。

《 阿波は統一大和の起源ではない 》

さて、『日本書紀』によれば、初代神武天皇が古代大和こと畿内に東征したとき、すでに饒速日命(にぎはやひのみこと)が国を築いていて、同じ天孫系ということもあって、国を譲り受けたというお話になっています。

饒速日命は、古代海人族の系図に記される物部氏の祖で、物部氏には古代オリエントとの関連がうかがえます。

一方、『古事記』では、「大国主命」というネーミングのとおり最初に国づくりを行ない主(あるじ)になった人物大国主命、また大物主命、さらに饒速日命は、必ずしも同一人物とはかぎりませんが、初期に国づくりを行ない国譲りをした側の代表になります。

阿波徳島も全部ではありませんがここにかかわり、結局、統一大和において出雲に流され祀られたカタチになっています。

同じ蘇我氏であっても、乙巳の変で滅ぼされた蘇我本宗家がある一方で、逆に本宗家を滅ぼした側の中大兄や中臣鎌子(藤原鎌足)に加担した蘇我一族の長老:蘇我倉山田石川麻呂がいるように、阿波徳島もいろいろな立場があるのです。

いずれにしても、『日本書紀』が記すような当初からの統一独立国家「大和」ではないため、阿波徳島が統一大和の起源となっていない側面は大きいのです。

【One Point】 古い歴史を阿波徳島や四国は一部に持つものの、統一大和の建国に当たっては排除された側であるために、双魚宮時代の大和に恨みを残すこともあり、“自分たちこそ日本の起源んだ”と知らずに怨念波動を受けて、“針小棒大”に誤った歴史解釈を喧伝することになりかねません。

◆ 当初からの統一大和だったとする「日本書紀史観」にご注意

日本古代史の事実を知りたい方も多いと存じますので、建国記念の日特別編として書いておきます。

悪い意味ではなく、7世紀につくられた「日本書紀史観」と、実際の「日本の歴史の真実」と、皆さまはどちらがお好みでしょうか?

日本書紀史観というのは、『日本書紀』の記述にのっとって、今から約2,700年ほど前の皇紀元年から万世一系の皇統で、現在の奈良を都とする統一大和政権がはじまったとする皇国史観です。

信じるのは悪いことではありませんし、タテマエとしてそう明言されておられる方も多いようですが、どう考えても古代日本の事実ではないことは明白です。

“勘違い”や“幻想”の「双魚宮時代」ということもあり、当初からの「大和」だったと考えて古代史を考察すると間違います。

《 噴飯物の“阿波起源説” 》

一例ですが、「邪馬台国畿内説」などはカワイイもので、「邪馬台国阿波徳島説」といった噴飯物の“勘違い”を散見します。

史実からいえば、大和は阿波が起源というのは譲歩して、半分は本当、半分はウソの“事実誤認”です。

阿波が古代畿内国(大和)の起源にかかわっていたのは事実ですが、全部ではないしごく一部にすぎません。

さらには大前提として畿内国(大和)そのものが、実は「統一大和」ではなかったという驚愕の史実があります。

大和朝廷の場所は、今日の奈良で間違いはないのです。

ただし、「統一大和」の発祥は、畿内国また阿波国が無関係とまではいえませんが、6世紀末~7世紀初頭に“国譲り神話”を地でいくような隠匿された出来事が起きています。

当初から万世一系で大和一国の歴史だったとする『日本書紀』が、絶対に明らかにできない史実です。

「九州倭国」主導の吸収合併による「統一大和」こと大倭(おおやまと)の誕生がそれで、半世紀後の「乙巳の変」(いっしのへん:645年)の遠因になっています。

統一大和の誕生によって、畿内国はもちろん阿波徳島の勢力は従属下におかれ、一部は出雲に封じられた格好です。

【One Point】 「卑弥呼」を女王に共立して、平和をもたらした北部九州「倭国」の統治システムは、統一大和にも受け継がれています。

この事実だけをみると、阿波徳島が“邪馬台国”かのように勘違いしてしまうのですが、古代史の流れは、そんなに単純なものではありません。

【ご参考:「邪馬台国」への道のり】

●通称「魏志倭人伝」に記された倭の女王「卑弥呼」が都とした「邪馬台国」までの行程は次のように記されています。

朝鮮半島の現在の平城とソウルの間にあった出発地「帯方郡」から邪馬台国まで、12,000余里という里程表記、は3世紀の記録です。

一方、投馬国を経て邪馬台国まで、2か月間という日程表記は1世紀の記録と考えられます。

表記単位の異なる里程と日程は、直列ではなく併記したものです。

ちなみに、陳寿が記した「邪馬壹国」(やまいこく)や「壹与」(いよ)は意図的な誤表記ということが明らかになっています。

なぜなら、陳寿が参考にした原文の記録は「馬台(臺)」(またい)と記されているからです。

《 “旅行記”ではなく「軍事偵察記」 》

お話は少々それますが、「魏志倭人伝」は“観光旅行”の記録をベースにした歴史書ではなく、「軍事偵察記」をもとに、著作郎「陳寿」(233?-297)によって編纂されたものです。

里程や日程などの行程、さらに方角が大きく間違うことはありません。

ただし陳寿は、3世紀の倭国の記録だけでなく、1世紀の奴国の記録も参考にして繋げたたため記述には若干の混乱が見られます。

それに輪をかけて、漢文のニュアンスを読みとれない日本人が読み下し、邪馬台国の比定地を解釈するために混迷が生じています。

詳細は、「 古代史解明1:邪馬台国への行程ミス」をご参照ください。

結論は簡単です。

帯方郡(現ソウルの北)から邪馬台国まで計1万2,000余里と記されています。

福岡市近隣に位置したことで合意が得られている「不弥国」(ふみこく)までの記録を合計すると1万700里。

なので、福岡近郊の不弥国から残り1,300余里以内の場所に「邪馬台国」はあります。

【One Point】 現代日本の1里=4kmではなく、当時、大陸で用いられていた「里」(短里)です。

福岡市から約65kmも離れない場所に「邪馬台国」は位置していました。

事実、漢文を母国語とする台湾や中国の学者研究家が原文を読んだ結果、いずれも「邪馬台国は九州」としていす。

《 “大倭”こと統一独立国家「大和」の誕生 》

7世紀に編纂された『日本書紀』は、当時の正当なワケがあって、最初から万世一系の皇統で統一大和だったと統治の正統性を主張し、ポイントポイントで意図的に記されています。

実際は次のとおりです。

“大国主命”(複数)とも記される東征した物部の祖「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」(にぎはやひのみこと)が国づくりを行ない、畿内国にも拠点を置きます。

6世紀末になると邪馬台国の流れをくみ、鉄器や文化ともに当時の最先端だった「九州倭国」が優勢な立場で、自ら「畿内国」に吸収合併されたカタチをとることで、隋(大陸)の冊封下から離れ、独立統一国家「大和」を誕生させています。

これが“大倭”(おおやまと)です。

九州倭国と畿内国の合併ゆえで、「大和」と書いて“やまと”と読む由縁です。

しかし、合併の立役者だった「九州倭国」の蘇我本宗家は、三代目の入鹿の時代に「乙巳の変」で滅ぼされ、新たな政権に移っていきます。

これによって、「九州倭国」の歴史は完全に抹殺され、当初からの統一大和として『日本書紀』に記録されます。

新政権はそのまま「大和」(やまと)を名乗り、『日本書紀』をプロパガンダ(政治宣伝)の書として律令制度による統一大和を形成していきます。

【One Point】 阿波国の忌部氏は、藤原氏によって表舞台から遠ざけられます。

そういった恨みや無念さが阿波四国には残っていて、「双魚宮時代」の終末を迎えた今日、過剰にアピールしはじめています。

宝瓶宮時代は真実が明らかになっていく時代でもあるからです。

《 古代日本の文化状況の違い 》

古代と現代とでは、表日本と裏日本とが逆転しています。

古代は大陸に近い日本海側がオモテ日本で先進地域でした。

とくに、フィリピン沖を通過した暖流黒潮が日本列島にぶつかる大陸に近い北部九州は、“鉄器”や“仏教”など文化の最先端でした。

「魏志倭人伝」に記される倭の女王「卑弥呼」を共立して、倭国大乱を治めた「九州倭国」です。

畿内国や四国は淡路島をみても分かるとおり、縄文系の青銅器祭祀文化圏です。

「乙巳の変」によって、九州倭国の蘇我本宗家から政権奪取に成功した彼らは、そのまま仏教を受け入れつつ、縄文古来からの神道との「神仏習合」による当時の天皇祭祀と、藤原氏を筆頭とした公家政権運営を確立していきます。

といったことから、阿波徳島というのは当時のオモテ日本(日本海側)から見れば、ウラ日本もウラの辺境の地にすぎません。

ただし、記紀神話に神武天皇が東征したと記されるはるか紀元前の昔、ソロモン王に依頼されたフェニキア船団は古代イスラエルとともに、鉄や宝石や珍物を求めて、諏訪から伊勢紀伊を通り四国を横断する「日本列島構造線」沿いに拠点(古来からの神社が多い)を築いてきたこともあって、その影響を色濃く受けた地域の一つになっています。

【One Point】 有名なところでは、兵庫県淡路島の南端の古代イスラエルの痕跡があります。

当時のフェニキアの航海術は想像以上で、冒険好きの気質も手伝って日本国内はもとより、世界各地のペトログリフ(石刻文字)などに見られるように痕跡を残しています。

《 阿波は統一大和の起源ではない 》

さて、『日本書紀』によれば、初代神武天皇が古代大和こと畿内に東征したとき、すでに饒速日命(にぎはやひのみこと)が国を築いていて、同じ天孫系ということもあって、国を譲り受けたというお話になっています。

饒速日命は、古代海人族の系図に記される物部氏の祖で、物部氏には古代オリエントとの関連がうかがえます。

一方、『古事記』では、「大国主命」というネーミングのとおり最初に国づくりを行ない主(あるじ)になった人物大国主命、また大物主命、さらに饒速日命は、必ずしも同一人物とはかぎりませんが、初期に国づくりを行ない国譲りをした側の代表になります。

阿波徳島も全部ではありませんがここにかかわり、結局、統一大和において出雲に流され祀られたカタチになっています。

同じ蘇我氏であっても、乙巳の変で滅ぼされた蘇我本宗家がある一方で、逆に本宗家を滅ぼした側の中大兄や中臣鎌子(藤原鎌足)に加担した蘇我一族の長老:蘇我倉山田石川麻呂がいるように、阿波徳島もいろいろな立場があるのです。

いずれにしても、『日本書紀』が記すような当初からの統一独立国家「大和」ではないため、阿波徳島が統一大和の起源となっていない側面は大きいのです。

【One Point】 古い歴史を阿波徳島や四国は一部に持つものの、統一大和の建国に当たっては排除された側であるために、双魚宮時代の大和に恨みを残すこともあり、“自分たちこそ日本の起源んだ”と知らずに怨念波動を受けて、“針小棒大”に誤った歴史解釈を喧伝することになりかねません。

激変の7世紀/天智と天武

2023.09.19

[古代史解明6] ― 後編:統一大和の危機と新生 ―

◆ 日本の原点を築いた天武と持統そして不比等の尽力

前編「激動の7世紀/日本の原点」の続きです。

九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)大王が企図し、隋の冊封下から離脱して畿内国と合併して実現した統一独立国家「大和」でした。

しかし、その立役者:蘇我本宗家は「乙巳の変」(645年)によって滅び、政権奪取に成功した中大兄(なかのおおえ)ことのちの天智(てんじ)天皇と中臣鎌子こと藤原鎌足(かまたり)ですが、天智の世とその皇子(追諡:弘文天皇)の7世紀後半に建国後、最大の危機を迎えることになります。

「白村江の戦い」(663年:天智2年)の大敗北と、古代最大の内乱「壬申の乱」(672年:天武元年)です。

ですが、内乱に勝利した大海人皇子(おおあまのおうじ)こと天武(てんむ)天皇によって、今日の日本の「天運」の礎が築かれていきます。

《 兄弟ではない天智と天武 》

『日本書紀』は、天智天皇を「兄」とし、天武天皇を「弟」として描いています。

ありえません。

天智天皇(中大兄)は、万世一系の定着に最重要人物となる持統(じとう)天皇(在位:690~697年)こと鵜野讃良皇女(うのの さららの ひめみこ)をはじめ、3人の娘を天武天皇(大海人皇子)に嫁がせています。

持統天皇の和風諡号は「高天原廣野姫天皇」(たかまのはら ひろのひめの すめらみこと)です。

この意味は、『日本書紀』神代(下)に記される“葦原中国(あしはらの なかつくに)の君主”(祖)として天孫降臨させた瓊瓊杵尊(ににぎの みこと)の祖母:高天原の「天照大神」になぞらえらているのです。

事実、持統天皇は伊勢の神宮を今日のように立派にしたばかりか孫の文武(もんむ)天皇(和風諡号:倭根子豊祖父天皇=やまと ねこ とよおほぢの すめらみこと)に譲位することに命をかけ、藤原不比等(ふじわらの ふひと)の尽力もあって、天武の遺志に応えて「万世一系」の定着に成功しています。

さて、お話を戻します。

天智と天武が兄弟でない理由は、天武天皇こと大海人皇子が“正統”で、天智天皇こと中大兄は“傍流”だったゆえに、王統に食い込むために3人もの娘を大海人皇子に嫁がせたようです。

明日香村にある八角五段築成の天武/持統天皇の合葬陵(檜隅大内陵、野口王墓古墳)

【One Point】 仮に『日本書紀』が創作したように、天智と天武が兄弟だったとしても、父親が異なります。

中大兄は宝皇女(のちの斉明女帝)の連れ子になります。

早いお話が、天智と天武を兄弟としなければ「万世一系」の皇統が成り立たないための創作です。

《 『日本書紀』編纂の狙いは中央集権化 》

『日本書紀』には、どうしても譲れない“編集方針”がありました。

1)古来からの統一独立国家「大和」であること。

2)同じく神代(かみよ)からの「万世一系」の皇統であること。

やむをえないこの2つの創作以外、『日本書紀』の記述は案外と真面目で、律儀に史実を記そうと努力しています。

『日本書紀』編纂の最大の狙いは、天皇のもとに海外に対抗しうる中央集権による統一独立国家の構築です。

そのため、大和朝廷によるプロパガンダ(政治宣伝)の書だともいえます。

たとえば、つくられた“聖徳太子”によって「和をもって貴きとなす。逆らう事なきを旨とせよ」という十七条憲法が創作され、当時の緊迫した国際情勢下で近代的な律令国家への道をめざしたのです。

【One Point】 「白村江の戦い」で唐羅連合に大敗北をした中大兄の時代、国家の危機を迎えます。

ですがほどなくして、唐と新羅は仲間割れを起こして戦争をはじめています。

日本に侵攻する余裕はなくなり、逆に敵方に付かないように使者を送ってきます。

《 つくられた「聖徳太子」の実像 》

さて、太子信仰による強烈な反対意見があると承知しますが、『日本書紀』に記された「聖徳太子」は創作です。

情報が発達していない当時の人々を太子の超人伝説でダマせても常識的に考えればありえませんし、誇張だったとしても限度を超えています。

このような常識を超えた表現は、『日本書紀』の随所にみられます。

なぜかといえば、正しい歴史を記そうとして案外と律儀なところがある『日本書紀』は、それは事実ではなくやむをえない“創作”であることを伝えようとしているのです。

“聖徳太子”を創作せざるをえなかった理由は、統一大和を建国した蘇我馬子の偉大な業績を『日本書紀』に残すわけにはいかず、太子伝説をつくって逆に倒すべき“悪者”にしたかったからです。

逆に言えば、それほど蘇我馬子は傑出した人物でした。

【One Point】 「聖徳太子」という呼び名は今から80年ほど前、戦後につくられたものです。

古代の文献には出てきません。厩戸豊聰耳皇子(うまやどの とよとみみの みこ)にしても、一族もろとも集団自決したことにされ、完全に抹消されています。

《 真実が分かる『日本書紀』の記述 》

事実上、『日本書紀』の重要部分を仕切った藤原不比等の手前、彼の父が弑逆(しいぎゃく)し、滅ぼした蘇我本宗家なので、その偉大な功績は記せません。

また、神代からの由緒ある統一独立国家「大和」一国史とする必要があるため、九州倭国の実在を記すこともできないのです。

ですが、いつの世も正しく評価する人はいます。

編纂に携わったのは、当時、最高クラスの知識人たちです。

天武の皇子で編纂の総裁となった「舎人親王」(とねりしんのう)も、また『日本書紀』編纂メンバーの中にも、蘇我氏の真相を知る人はいたでしょう。

新田部皇女を実母とする舎人親王は、自らの身の安全を図って政治とは一線を画し、歌人として生き、異母:持統天皇の覚えがめでたい不比等のイエスマンとなって「舎人」(とねり:使用人)と揶揄(やゆ)されるほどでした。

彼は、事実と異なる出来事を『日本書紀』に記さざるをえないときは、真実の歴史を推測できるように、あえて尋常ならざる表現をして、読む人が疑問を抱くようにしています。

実際は、天才:不比等もそれを分かっていて許容したのかもしれませんし、逆に不比等自身がそう仕向けたのかもしれません。

【One Point】 ちなみに、“聖徳太子”(蘇我馬子)ゆかりの四天王寺で4月22日に毎年行われる「聖霊会」(しょうりょうえ)での舞楽に「蘇莫者」(そまくさ)があります。

もとは唐楽ですが、“莫(な)きものにされた蘇我氏”をかけているかのようです。

《 “権力”の天智と“祭祀”の天武 》

さて、お話を天智と天武に戻します。

支配欲また権力欲の強い中大兄(天智)は、次々と政敵(ライバル)となる皇子らを殺害しています。

大海人皇子(天武)は正反対で、「壬申の乱」で敵方に付いた臣下を許しています。

また、乱後の「吉野の盟約」では、后:鵜野讃良皇女と自らの子供たちだけでなく、天智天皇の皇子皇女ら(大友皇子の兄妹)を両腕に抱き、千年のちまでも二度と皇位争いの殺し合いをしないことを誓っています。

ほかにも、日本と国民の安寧と繁栄(五穀豊穣)を願い、天皇自ら日々の祭祀の役割を果たすなど、今日に通じる「和の象徴」として、日本人の民度のもととなる精神意識を体現しています。

古来、日本が“民族性”を「魚宮」とし“国体”を「水瓶宮」として「天運」に守られてきたのは、そのような天武天皇と、伊勢の神宮を今日のように立派にし、また孫:文武天皇への譲位による「万世一系」を体現した持統天皇の果たした役割は、欠くことができません。

【One Point】 宝瓶宮時代(ほうへいきゅうじだい)を迎え、世界的に発展していく「天運」を持つ日本の原点は激変の7世紀にあります。

統一大和を企図した、蘇我馬子(阿毎多利思比孤)をはじめ、天武天皇、持統天皇、藤原不比等らの功績が大きいのです。

◆ 日本の原点を築いた天武と持統そして不比等の尽力

前編「激動の7世紀/日本の原点」の続きです。

九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)大王が企図し、隋の冊封下から離脱して畿内国と合併して実現した統一独立国家「大和」でした。

しかし、その立役者:蘇我本宗家は「乙巳の変」(645年)によって滅び、政権奪取に成功した中大兄(なかのおおえ)ことのちの天智(てんじ)天皇と中臣鎌子こと藤原鎌足(かまたり)ですが、天智の世とその皇子(追諡:弘文天皇)の7世紀後半に建国後、最大の危機を迎えることになります。

「白村江の戦い」(663年:天智2年)の大敗北と、古代最大の内乱「壬申の乱」(672年:天武元年)です。

ですが、内乱に勝利した大海人皇子(おおあまのおうじ)こと天武(てんむ)天皇によって、今日の日本の「天運」の礎が築かれていきます。

《 兄弟ではない天智と天武 》

『日本書紀』は、天智天皇を「兄」とし、天武天皇を「弟」として描いています。

ありえません。

天智天皇(中大兄)は、万世一系の定着に最重要人物となる持統(じとう)天皇(在位:690~697年)こと鵜野讃良皇女(うのの さららの ひめみこ)をはじめ、3人の娘を天武天皇(大海人皇子)に嫁がせています。

持統天皇の和風諡号は「高天原廣野姫天皇」(たかまのはら ひろのひめの すめらみこと)です。

この意味は、『日本書紀』神代(下)に記される“葦原中国(あしはらの なかつくに)の君主”(祖)として天孫降臨させた瓊瓊杵尊(ににぎの みこと)の祖母:高天原の「天照大神」になぞらえらているのです。

事実、持統天皇は伊勢の神宮を今日のように立派にしたばかりか孫の文武(もんむ)天皇(和風諡号:倭根子豊祖父天皇=やまと ねこ とよおほぢの すめらみこと)に譲位することに命をかけ、藤原不比等(ふじわらの ふひと)の尽力もあって、天武の遺志に応えて「万世一系」の定着に成功しています。

さて、お話を戻します。

天智と天武が兄弟でない理由は、天武天皇こと大海人皇子が“正統”で、天智天皇こと中大兄は“傍流”だったゆえに、王統に食い込むために3人もの娘を大海人皇子に嫁がせたようです。

明日香村にある八角五段築成の天武/持統天皇の合葬陵(檜隅大内陵、野口王墓古墳)

【One Point】 仮に『日本書紀』が創作したように、天智と天武が兄弟だったとしても、父親が異なります。

中大兄は宝皇女(のちの斉明女帝)の連れ子になります。

早いお話が、天智と天武を兄弟としなければ「万世一系」の皇統が成り立たないための創作です。

《 『日本書紀』編纂の狙いは中央集権化 》

『日本書紀』には、どうしても譲れない“編集方針”がありました。

1)古来からの統一独立国家「大和」であること。

2)同じく神代(かみよ)からの「万世一系」の皇統であること。

やむをえないこの2つの創作以外、『日本書紀』の記述は案外と真面目で、律儀に史実を記そうと努力しています。

『日本書紀』編纂の最大の狙いは、天皇のもとに海外に対抗しうる中央集権による統一独立国家の構築です。

そのため、大和朝廷によるプロパガンダ(政治宣伝)の書だともいえます。

たとえば、つくられた“聖徳太子”によって「和をもって貴きとなす。逆らう事なきを旨とせよ」という十七条憲法が創作され、当時の緊迫した国際情勢下で近代的な律令国家への道をめざしたのです。

【One Point】 「白村江の戦い」で唐羅連合に大敗北をした中大兄の時代、国家の危機を迎えます。

ですがほどなくして、唐と新羅は仲間割れを起こして戦争をはじめています。

日本に侵攻する余裕はなくなり、逆に敵方に付かないように使者を送ってきます。

《 つくられた「聖徳太子」の実像 》

さて、太子信仰による強烈な反対意見があると承知しますが、『日本書紀』に記された「聖徳太子」は創作です。

情報が発達していない当時の人々を太子の超人伝説でダマせても常識的に考えればありえませんし、誇張だったとしても限度を超えています。

このような常識を超えた表現は、『日本書紀』の随所にみられます。

なぜかといえば、正しい歴史を記そうとして案外と律儀なところがある『日本書紀』は、それは事実ではなくやむをえない“創作”であることを伝えようとしているのです。

“聖徳太子”を創作せざるをえなかった理由は、統一大和を建国した蘇我馬子の偉大な業績を『日本書紀』に残すわけにはいかず、太子伝説をつくって逆に倒すべき“悪者”にしたかったからです。

逆に言えば、それほど蘇我馬子は傑出した人物でした。

【One Point】 「聖徳太子」という呼び名は今から80年ほど前、戦後につくられたものです。

古代の文献には出てきません。厩戸豊聰耳皇子(うまやどの とよとみみの みこ)にしても、一族もろとも集団自決したことにされ、完全に抹消されています。

《 真実が分かる『日本書紀』の記述 》

事実上、『日本書紀』の重要部分を仕切った藤原不比等の手前、彼の父が弑逆(しいぎゃく)し、滅ぼした蘇我本宗家なので、その偉大な功績は記せません。

また、神代からの由緒ある統一独立国家「大和」一国史とする必要があるため、九州倭国の実在を記すこともできないのです。

ですが、いつの世も正しく評価する人はいます。

編纂に携わったのは、当時、最高クラスの知識人たちです。

天武の皇子で編纂の総裁となった「舎人親王」(とねりしんのう)も、また『日本書紀』編纂メンバーの中にも、蘇我氏の真相を知る人はいたでしょう。

新田部皇女を実母とする舎人親王は、自らの身の安全を図って政治とは一線を画し、歌人として生き、異母:持統天皇の覚えがめでたい不比等のイエスマンとなって「舎人」(とねり:使用人)と揶揄(やゆ)されるほどでした。

彼は、事実と異なる出来事を『日本書紀』に記さざるをえないときは、真実の歴史を推測できるように、あえて尋常ならざる表現をして、読む人が疑問を抱くようにしています。

実際は、天才:不比等もそれを分かっていて許容したのかもしれませんし、逆に不比等自身がそう仕向けたのかもしれません。

【One Point】 ちなみに、“聖徳太子”(蘇我馬子)ゆかりの四天王寺で4月22日に毎年行われる「聖霊会」(しょうりょうえ)での舞楽に「蘇莫者」(そまくさ)があります。

もとは唐楽ですが、“莫(な)きものにされた蘇我氏”をかけているかのようです。

《 “権力”の天智と“祭祀”の天武 》

さて、お話を天智と天武に戻します。

支配欲また権力欲の強い中大兄(天智)は、次々と政敵(ライバル)となる皇子らを殺害しています。

大海人皇子(天武)は正反対で、「壬申の乱」で敵方に付いた臣下を許しています。

また、乱後の「吉野の盟約」では、后:鵜野讃良皇女と自らの子供たちだけでなく、天智天皇の皇子皇女ら(大友皇子の兄妹)を両腕に抱き、千年のちまでも二度と皇位争いの殺し合いをしないことを誓っています。

ほかにも、日本と国民の安寧と繁栄(五穀豊穣)を願い、天皇自ら日々の祭祀の役割を果たすなど、今日に通じる「和の象徴」として、日本人の民度のもととなる精神意識を体現しています。

古来、日本が“民族性”を「魚宮」とし“国体”を「水瓶宮」として「天運」に守られてきたのは、そのような天武天皇と、伊勢の神宮を今日のように立派にし、また孫:文武天皇への譲位による「万世一系」を体現した持統天皇の果たした役割は、欠くことができません。

【One Point】 宝瓶宮時代(ほうへいきゅうじだい)を迎え、世界的に発展していく「天運」を持つ日本の原点は激変の7世紀にあります。

統一大和を企図した、蘇我馬子(阿毎多利思比孤)をはじめ、天武天皇、持統天皇、藤原不比等らの功績が大きいのです。

激変の7世紀/日本の原点

2023.09.17

[古代史解明5]― 前編:統一大和の誕生 ―

◆ 日出ずる処の天子は九州倭国王だった蘇我馬子!

「日本」の謎を解くカギは7世紀にあります。

蘇我氏、中大兄(天智天皇)と天武天皇、持統天皇や文武天皇、藤原不比等と「基本三数」よろしく3(4)数の人物によって、激変の7世紀に日本の原点「統一大和」が建国されています。

天武(てんむ)天皇、后の持統(じとう)天皇、孫の文武(もんむ)天皇、そして藤原不比等(ふじわらの ふひと)によって、事実上の「万世一系」の皇統が定着していったからです。

卑弥呼の共立に続く「水瓶宮」で象徴される日本の“国体”のはじまりです。

日本の古代史を知るよすがとなる『古事記』(712年)も『日本書紀』(720年)も実質、7世紀の激変によって編纂されています。

《 支那の冊封下から離れる 》

「えーっ、うそーっ」という「天運」にかかわる史実を記します。

誤った「日本書紀史観」や既存の古代史とは異なります。

古代中国の史書と照合すれば分かることですが、かつては九州が「倭国」で、本州(畿内大和)は「日本」でした。

倭の女王卑弥呼が都とした「邪馬台国」にほぼ隣接する位置にあった「大宰府政庁」(元倭国の首都:模型)

古代の文化や文明は海を渡って西からもたらされたため、当時は九州倭国が先進国で大国でした。

ただ、残念なことがあります。

金印「漢委奴国王」や、「親魏倭王」の邪馬台国の卑弥呼で知られるように、九州倭国は大陸支那(China:チャイナ)の冊封下にあったのです。

ただし、これからお話する7世紀の「統一大和」の起源は、九州倭国“兄”が支那(当時は隋)の冊封下から離れて、東の小国畿内国“弟”に自ら吸収合併されるカタチではじまります。

【One Point】 このことを企図し実行に移した天才政治家が九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)大王です。

隋が高句麗との戦争で動けないことを見抜き、初代文帝に“弟に政務を譲る”と冊封下から離れる旨、仁義をきります。

《 隋の高祖「文帝」への仁義 》

文帝に仁義をきった第1回遣隋使は『日本書紀』に記されていません。

当然です。

九州倭国からの遣隋使ですし、邪馬台国をはじめ九州倭国が実在したことなど、神代(かみよ)からの統一大和で万世一系だったとする『日本書紀』に記すことなどできません。

それは、隋の文帝側も同様です。

1世紀の奴国(なこく:現在の博多界隈)の時代から冊封下にあった倭国が、自らの代で離脱するなど、メンツを重んじる支那ゆえ、そのような不名誉なことを正確に残すことはありません。

「倭王は天をもって兄となし、日をもって弟となす。天いまだ明けざる時、出でて政(まつりごと)を聞き、跏趺(かふ)して座す。日出ればすなわち理務を停め、我が弟に委ねんという」とワケの分からないことを倭王が言いだしたかのように『隋書』に残されています。

【One Point】 この一文に対する学者の曲解はともかく、実際は“弟:畿内国「日本」に兄:九州「倭国」を譲り、隋の冊封下から離れる”という意味です。

このときの文帝の言葉は(これまでお世話になっておきながら)「はなはだ義理なし」と『隋書』に記されています。

《 日出ずる処の天子の「独立宣言」 》

当時、隋は高句麗との戦争中で旗色はよくありません。

「倭国まで敵に回すわけにはいかない」と東アジアの国際情勢を読み切った九州倭国王「阿毎多利思北孤」大王の作戦勝ちです。

文帝に仁義をきった倭国王は、「九州倭国」を当時は小国の「畿内国」に自ら吸収合併させるカタチで隋の冊封下から離れ、統一独立国家「大和」(日本)を建国します。

当然、文化面でも軍事面でもダントツに優勢だった九州倭国の阿毎多利思北孤が、統一大和の政権をそのまま担ったのは想像にかたくありません。

直後に彼は、隋の2代目煬帝(ようだい)に第2回遣隋使を送ります。

それが、有名な「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致すつつがなきや」という煬帝を激怒させた、隋と対等な立場での事実上の独立宣言書です。

【One Point】 2世紀に卑弥呼を女王に共立して「倭国大乱」をおさめ平和がもたらされたように、『日本書紀』に初の女性天皇として記される「推古女帝」を統一大和に際して立てています。

賢い阿毎多利思比孤は、大臣(おおおみ:首相)として実権を握っています。

《 元九州倭国王の蘇我本宗家の滅亡 》

「乙巳の変」(いっしのへん:645年)は政権奪取のクーデターです。

「無謀? ホラリー乙巳の変」をご参照ください。

人望/実力/見識ともにあった統一大和の実質上の初代大王:蘇我馬子(そがの うまこ)はともかく、三代目の蘇我入鹿(そがの いるか)になると、実力はあっても横暴が目立ち、人望が損なわれます。

「中臣鎌子」(藤原鎌足:かまたり、不比等の父)とのちの天智(てんじ)天皇となる「中大兄」(なかのおおえ)は、蘇我入鹿を弑逆(しいぎゃく)し、蘇我本宗家を滅ぼし政権奪取に成功します。

そののち、孝徳天皇(在位:645~654年)をはじめ、彼らが行なったとされる“大化の改新”は、阿毎多利思北孤こと蘇我馬子の仏教立国による近代化政策を受け継いだものです。

東アジア情勢の緊迫を見抜いた蘇我馬子(阿毎多利思比孤)は、日本列島を早急にまとめた独立国家を築かないと、いつ大陸の属国になってもおかしくないことを見抜いていたのです。

【One Point】 蘇我本宗家が滅んでも、緊迫した東アジア情勢は変わりません。

統一独立国家「大和」の構築が急がれ、中央集権化が権力欲の強い中大兄(天智天皇)らのもとで進んでいくことになります。

本来の「天命開別天皇」(あめみこと ひらかすわけの すめらみこと)という和風諡号がそのことを示唆しています。

《 九州倭国の歴史を記した『古事記』 》

詳細は次回「激変の7世紀/天智と天武」で述べるとして、九州倭国の歴史書だった『古事記』に触れておきます。

一般に『古事記』は、国内向けで、『日本書紀』は漢文表記ゆえに国際向けと解説されています。

結果的にそういえますが、事実は天武天皇が稗田阿礼(ひえだの あれ)に誦習(しょうしゅう)を命じた『帝紀』や『旧事』などの撰録(せんろく)で、本来は統一大和成立までの「九州倭国」の歴史書でした。

現存の『古事記』は、統一大和の『日本書紀』に合わせて改編されていますが、それでも『古事記』が畿内国と合併した際のまま、「推古女帝」で終わっていることが証左の一つです。

もし、国内向けなら尚のこと『日本書紀』と同様に、持統天皇による孫:文武天皇(在位:697~707年)への譲位で終わっていなければ意味がありません。

もっとも、「統一大和」の合併前の前身は先進国:九州倭国ともいえますので、今はなき“古事記”(『帝紀』『旧事』)には、奴国をはじめ卑弥呼や九州倭国の歴史が描かれていたはずです。

【One Point】 中央集権による統一独立国家「大和」を早急に構築するには、神代からの「統一国家」であり「万世一系の天皇」のもとにある由緒を“ウソ”でも周知させなければなりませんでした。

畢竟(ひっきょう)、邪馬台国も卑弥呼も九州倭国も、『日本書紀』に記すことはできず、抹殺せざるをえなかった奈辺(なへん)の事情をご理解ください。

◆ 日出ずる処の天子は九州倭国王だった蘇我馬子!

「日本」の謎を解くカギは7世紀にあります。

蘇我氏、中大兄(天智天皇)と天武天皇、持統天皇や文武天皇、藤原不比等と「基本三数」よろしく3(4)数の人物によって、激変の7世紀に日本の原点「統一大和」が建国されています。

天武(てんむ)天皇、后の持統(じとう)天皇、孫の文武(もんむ)天皇、そして藤原不比等(ふじわらの ふひと)によって、事実上の「万世一系」の皇統が定着していったからです。

卑弥呼の共立に続く「水瓶宮」で象徴される日本の“国体”のはじまりです。

日本の古代史を知るよすがとなる『古事記』(712年)も『日本書紀』(720年)も実質、7世紀の激変によって編纂されています。

《 支那の冊封下から離れる 》

「えーっ、うそーっ」という「天運」にかかわる史実を記します。

誤った「日本書紀史観」や既存の古代史とは異なります。

古代中国の史書と照合すれば分かることですが、かつては九州が「倭国」で、本州(畿内大和)は「日本」でした。

倭の女王卑弥呼が都とした「邪馬台国」にほぼ隣接する位置にあった「大宰府政庁」(元倭国の首都:模型)

古代の文化や文明は海を渡って西からもたらされたため、当時は九州倭国が先進国で大国でした。

ただ、残念なことがあります。

金印「漢委奴国王」や、「親魏倭王」の邪馬台国の卑弥呼で知られるように、九州倭国は大陸支那(China:チャイナ)の冊封下にあったのです。

ただし、これからお話する7世紀の「統一大和」の起源は、九州倭国“兄”が支那(当時は隋)の冊封下から離れて、東の小国畿内国“弟”に自ら吸収合併されるカタチではじまります。

【One Point】 このことを企図し実行に移した天才政治家が九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)大王です。

隋が高句麗との戦争で動けないことを見抜き、初代文帝に“弟に政務を譲る”と冊封下から離れる旨、仁義をきります。

《 隋の高祖「文帝」への仁義 》

文帝に仁義をきった第1回遣隋使は『日本書紀』に記されていません。

当然です。

九州倭国からの遣隋使ですし、邪馬台国をはじめ九州倭国が実在したことなど、神代(かみよ)からの統一大和で万世一系だったとする『日本書紀』に記すことなどできません。

それは、隋の文帝側も同様です。

1世紀の奴国(なこく:現在の博多界隈)の時代から冊封下にあった倭国が、自らの代で離脱するなど、メンツを重んじる支那ゆえ、そのような不名誉なことを正確に残すことはありません。

「倭王は天をもって兄となし、日をもって弟となす。天いまだ明けざる時、出でて政(まつりごと)を聞き、跏趺(かふ)して座す。日出ればすなわち理務を停め、我が弟に委ねんという」とワケの分からないことを倭王が言いだしたかのように『隋書』に残されています。

【One Point】 この一文に対する学者の曲解はともかく、実際は“弟:畿内国「日本」に兄:九州「倭国」を譲り、隋の冊封下から離れる”という意味です。

このときの文帝の言葉は(これまでお世話になっておきながら)「はなはだ義理なし」と『隋書』に記されています。

《 日出ずる処の天子の「独立宣言」 》

当時、隋は高句麗との戦争中で旗色はよくありません。

「倭国まで敵に回すわけにはいかない」と東アジアの国際情勢を読み切った九州倭国王「阿毎多利思北孤」大王の作戦勝ちです。

文帝に仁義をきった倭国王は、「九州倭国」を当時は小国の「畿内国」に自ら吸収合併させるカタチで隋の冊封下から離れ、統一独立国家「大和」(日本)を建国します。

当然、文化面でも軍事面でもダントツに優勢だった九州倭国の阿毎多利思北孤が、統一大和の政権をそのまま担ったのは想像にかたくありません。

直後に彼は、隋の2代目煬帝(ようだい)に第2回遣隋使を送ります。

それが、有名な「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致すつつがなきや」という煬帝を激怒させた、隋と対等な立場での事実上の独立宣言書です。

【One Point】 2世紀に卑弥呼を女王に共立して「倭国大乱」をおさめ平和がもたらされたように、『日本書紀』に初の女性天皇として記される「推古女帝」を統一大和に際して立てています。

賢い阿毎多利思比孤は、大臣(おおおみ:首相)として実権を握っています。

《 元九州倭国王の蘇我本宗家の滅亡 》

「乙巳の変」(いっしのへん:645年)は政権奪取のクーデターです。

「無謀? ホラリー乙巳の変」をご参照ください。

人望/実力/見識ともにあった統一大和の実質上の初代大王:蘇我馬子(そがの うまこ)はともかく、三代目の蘇我入鹿(そがの いるか)になると、実力はあっても横暴が目立ち、人望が損なわれます。

「中臣鎌子」(藤原鎌足:かまたり、不比等の父)とのちの天智(てんじ)天皇となる「中大兄」(なかのおおえ)は、蘇我入鹿を弑逆(しいぎゃく)し、蘇我本宗家を滅ぼし政権奪取に成功します。

そののち、孝徳天皇(在位:645~654年)をはじめ、彼らが行なったとされる“大化の改新”は、阿毎多利思北孤こと蘇我馬子の仏教立国による近代化政策を受け継いだものです。

東アジア情勢の緊迫を見抜いた蘇我馬子(阿毎多利思比孤)は、日本列島を早急にまとめた独立国家を築かないと、いつ大陸の属国になってもおかしくないことを見抜いていたのです。

【One Point】 蘇我本宗家が滅んでも、緊迫した東アジア情勢は変わりません。

統一独立国家「大和」の構築が急がれ、中央集権化が権力欲の強い中大兄(天智天皇)らのもとで進んでいくことになります。

本来の「天命開別天皇」(あめみこと ひらかすわけの すめらみこと)という和風諡号がそのことを示唆しています。

《 九州倭国の歴史を記した『古事記』 》

詳細は次回「激変の7世紀/天智と天武」で述べるとして、九州倭国の歴史書だった『古事記』に触れておきます。

一般に『古事記』は、国内向けで、『日本書紀』は漢文表記ゆえに国際向けと解説されています。

結果的にそういえますが、事実は天武天皇が稗田阿礼(ひえだの あれ)に誦習(しょうしゅう)を命じた『帝紀』や『旧事』などの撰録(せんろく)で、本来は統一大和成立までの「九州倭国」の歴史書でした。

現存の『古事記』は、統一大和の『日本書紀』に合わせて改編されていますが、それでも『古事記』が畿内国と合併した際のまま、「推古女帝」で終わっていることが証左の一つです。

もし、国内向けなら尚のこと『日本書紀』と同様に、持統天皇による孫:文武天皇(在位:697~707年)への譲位で終わっていなければ意味がありません。

もっとも、「統一大和」の合併前の前身は先進国:九州倭国ともいえますので、今はなき“古事記”(『帝紀』『旧事』)には、奴国をはじめ卑弥呼や九州倭国の歴史が描かれていたはずです。

【One Point】 中央集権による統一独立国家「大和」を早急に構築するには、神代からの「統一国家」であり「万世一系の天皇」のもとにある由緒を“ウソ”でも周知させなければなりませんでした。

畢竟(ひっきょう)、邪馬台国も卑弥呼も九州倭国も、『日本書紀』に記すことはできず、抹殺せざるをえなかった奈辺(なへん)の事情をご理解ください。

消された倭の五王の正体

2023.05.03

[半島の倭国] ― 乙巳の変が意味するもの ―

◆ 日本書紀史観に陥ると見えなくなるよ「倭の五王」

「空白の4世紀」だそうです。

その前の3世紀は、通称「魏志倭人伝」(『三国志』魏書)に記される倭の女王「卑弥呼」の時代でした。

一方、5世紀は、大陸の宋(420-479 劉宋:南朝)の歴史を記した『宋書』(513年頃成立)に官位を求めて朝貢(ちょうこう)した「倭の五王」(讃、珍、済、興、武)が記されています。

この「倭の五王」がどの歴代天皇に当たるのか、仁徳天皇だの雄略天皇だのと推論がなされているのはご存じのとおりでしょう。

ですが「日本書紀史観」から真相が見えてくることはありません。

≪統一独立国家と万世一系≫

以下の記述は『日本書紀』と大陸の正史『隋書』や新旧『唐書』をふまえて“史実”を明らかにしたものです。

『日本書紀』の記録が“事実”だと信じる「日本書紀史観」に基づいて、どの天皇が「倭の五王」なのかという詮索とは異なり、にわかには首肯できないかもしれません。

ですが、客観的な事実は、3世紀の倭の女王「卑弥呼」も、5世紀の「倭の五王」も、6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」(あめの たりしひこ)も、『日本書紀』に記されることは決してないために正体が明かされることはないのです。

なぜなら、『日本書紀』は統一独立国家「大和」と「万世一系」を主軸に編纂されているためです。

この編纂方針に反する史実はすべて闇に葬ったのが、『日本書紀』の日本書紀たる所以です。

【One Point】 畿内大和国「日本」以外に国家の存在が記されることは決してありません。

それゆえ「天皇」以外の倭王の存在も、また正体も記されることは絶対にありません。

【ご参考:『後漢書』抜粋:倭国王「帥升」】

【原文】

建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國極南海也 光武賜以印綬 安帝永初元年 安帝永初元年 倭國王帥升等獻生口百六十人 願請見

【読み下し】

建武中元2年(577年)、倭の奴国、貢ぎを奉げて朝賀す。使人は自ら大夫と称する。(奴国は)倭の極南海なり。光武帝は賜うに印綬を以ってす。

安帝の永初元年(107年)、倭国王の帥升等、生口180人を献じ、願いて見えんことを講う。

≪葬られた倭の歴代王≫

『日本書紀』を仔細に読めばわかりますよ。

「アレ? 何かヘンだな?」という箇所が案外と散見できるのです。

一方、大陸や半島の記録が正しいとはかぎりませんが、『日本書紀』と照らし合わせて辻褄合わせをしていくと、案外と史実が見えてきます。

1世紀の奴国王「帥升」(すいしょう)、3世紀の倭の女王「卑弥呼」(ひみこ)、5世紀の倭の五王「讃、珍、済、興、武」、6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」(あめ の たりしひこ)。

大陸の正史に倭王らが「朝貢」した記録はあっても、統一独立国家「大和」(日本)の正統性を記した『日本書紀』に、当然ですが九州倭国の倭王らが朝貢した記録が残されることは、いっさいありません。

なぜでしょうか?

7世紀以降の統一大和「日本」こそが、日本列島古来からの唯一の国家とする日本書紀史観によって、古(いにしえ)の九州倭国や丹後王国また国譲りにかかわる四国阿波王国由来の史実は、完全に消されているからです。

【One Point】 だって困りますもん。

『日本書紀』に「天皇」以外の大王の正当性を記せば「壬申の乱」(672)のような内乱が起きかねません。

また中大兄による「白村江の戦い」(663)に勝利した「唐」や「新羅」が内乱に乗じて攻めてくれば、日本が滅びかねないためです。

【ご参考:『魏書』抜粋:倭の女王「卑弥呼」】

【原文】

其國本亦以男子為王 往七八十年 倭國亂 相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆

【読み下し】

その国、もとまた男子を以って王となす。とどまること7、80年、倭国乱れて、相攻伐すること年を経たり。

すなわち共に一女子を立てて王となす。名づけて卑弥呼という。鬼道につかえ、よく衆を惑わす。

≪倭王「阿毎多利思北孤」≫

もう少し書いておきます。

『日本書紀』で倭王の存在が決して語られることがないのは、ご理解いただけたと存じます。

日本書紀史観に陥ると史実が見えなくなるのですが、一方、大陸の歴史には「倭王」の存在が残されています。

たとえば、「漢委奴国王」の金印で知られ『後漢書』に記される1世紀の奴国王「帥升であり、3世紀に「親魏倭王」の金印を仮綬されたと「魏志倭人伝」(『魏書』)に記される「卑弥呼であり、『宋書』に記される5世紀の倭の五王「讃、珍、済、興、武」であり、『隋書』に記される6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」です。

彼らは大陸国の皇帝に「朝貢」してきた九州倭国の王たちです。

ただし、最後の「阿毎多利思北孤」のみ様相が異なります。

『隋書』によると1回めの朝貢では「夜が明けると政務を弟に譲る」と仁義をきり、畿内大和国「日本」との合併後と思われる2回めの記録では「日出ずる処の天子」と自らを名乗り、ときの隋王煬帝(ようだい)に“対等だよ”と宣言しているのです。

当然、煬帝は「蛮夷の書、無礼なる者あり。二度と奏上するな!」と激怒しています。

真相は『隋書』にも『日本書紀』にも残されることはありませんが、九州倭国は大陸の冊封下から離れて、畿内国「日本」に吸収合併される体(てい)で、統一国家大和として独立したからです。

【One Point】 倭王「阿毎多利思北孤」の作戦勝ちです。

隋の国力が衰えていたことを見抜いて、自らの九州倭国を小国の弟国「日本」に吸収合併させるかたちで、隋の冊封下から離れ、独立を果たした見事な外交戦略です。

【ご参考:『随書』抜粋:「阿毎多利思北孤」】

【原文】

開皇二十年 倭王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 (中略) 使者言 倭王以天為兄 以日為弟 天未明時出聽政跏趺坐 日出便停理務 云委我弟

【読み下し】

開皇20年、倭王の姓は阿毎(あめ)、あざなは多利思北孤、号して大王というもの、使いを遣わして王宮の門にいたらしむ。(中略)

使者は言う、「倭王は天を以って兄となし、日を以って弟となす、天がいまだ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して坐す、日出ずれば、すなわち理務を停め、我が弟に委ねんという」と。

≪クーデター「乙巳の変」≫

結局、統一独立国家「大和」(日本)は、7世紀初頭に九州倭国自らによる捨て身の合併によって誕生しています。

それまでの「九州倭国」の歴史を記したのが本来の“古事記”(ふることのふみ)です。

その証拠に『古事記』は、合併時の第33代「推古女帝」で終わっています。

もちろん、現在残っている『古事記』は、『日本書紀』に準じて後日、書き直された改訂版です。

それゆえ、『日本書紀』よりも新しい記述があるなど、“偽書説”が唱えられるのはそのためです。

では、九州倭国の歴史記録はどこに消えたのでしょうか。

『日本書紀』によれば、中大兄と中臣鎌足が起こした政権奪取のクーデター「乙巳の変」(645年:いっしのへん)の翌日7月11日、蘇我本宗家の滅亡とともに『天皇記』(帝記)と『国記』を残して蘇我氏が所有していたすべての記録は焼かれたと記されています。

ウソですよ。そんなに都合よく『日本書紀』の編纂に必要な『天皇記』と『国記』のみ炎の中から拾い上げられて残ることはありません。

【One Point】 蘇我入鹿(そがの いるか)の父蝦夷(えみし)も弑逆(しいぎゃく)され、九州倭国の歴史記録は“焼失”という隠滅が行なわれたようです。

蘇我本宗家は半島にも領土を広げた九州倭国王の出自で、畿内国「日本」との合併後は事実上の大王だったといえます。

≪古来より朝鮮半島は倭国≫

最後に、朝鮮半島は6世紀まで全土ではありませんが「倭国」でした。

『後漢書』に、奴国は「倭の極南海なり」(原文:倭國之極南界也)という記述があります。

また「魏志倭人伝」(『魏書』)には、倭の「北岸狗邪韓国に到る」(原文:到其北岸狗邪韓國)と記されています。

両書の意味は同じで九州北部と朝鮮半島に「倭国」はまたがっていて、その南端=南岸(極南界)が「奴国」(なこく:福岡市周辺)で、北岸が半島南端の「狗邪韓国」(くやかんこく:倭国の領土)だという記述です。

1世紀の「奴国」の時代も、3世紀の「邪馬台国」(倭)の時代も、また4世紀末~5世紀初頭の出来事を記した「好太王碑」(広開土王碑:現中国の吉林省)にも見られるように半島北部にまで九州倭国の勢力は及んでいました。

「倭の五王」は、半島をほぼ勢力下においたために、“朝鮮半島の王”として支配権を認めるよう「宋帝」に上申したのですが、結局、王権は認められず「安東大将軍」に封じられるに留まっています。

【One Point】 というわけで「倭の五王」が『日本書紀』に記されることはありません。

唯一の例外は、半島から関東まで勢力を広げた倭王「武」こと、大泊瀬幼武天皇(おおはつせ わかたけ の すめらみこと:雄略天皇)のみは『日本書紀』も「天皇」として記さざるをえなかったようです。

【ご参考:『新唐書』抜粋:筑紫城に居す】

【原文】

其王姓阿毎氏 自言初主號天御中主 至彦瀲 凡三十二丗 皆以尊爲號 居筑紫城 彦瀲子神武立 更以天皇爲號 徙治大和州

【読み下し】

其の王の姓は阿毎(あめ)氏。

自ら言う、初めの主は天御中主と号し、彦瀲(ひこなぎさ)に至るまでおよそ三十二世、皆「尊」(みこと)を以って号となし、筑紫城に居す。

彦瀲の子、神武立ち、あらためて天皇を以って号となし、治を大和州にうつす。

※解説

この記述は、神武東征の出発地が、本来の「日向」こと“筑紫城”があった九州北部の筑紫(福岡県また筑紫平野界隈)だったことを表わしています。

しかし、それだと機内「大和国」の天皇の出自が、九州倭国だったことが知られてしまいます。

720年の『日本書紀』完成後、同8世紀の大和朝廷は、現在の宮崎県を「日向」に地名を変更しています。

そのため8世紀以降は、日向といえば南九州と思われてきました。

◆ 日本書紀史観に陥ると見えなくなるよ「倭の五王」

「空白の4世紀」だそうです。

その前の3世紀は、通称「魏志倭人伝」(『三国志』魏書)に記される倭の女王「卑弥呼」の時代でした。

一方、5世紀は、大陸の宋(420-479 劉宋:南朝)の歴史を記した『宋書』(513年頃成立)に官位を求めて朝貢(ちょうこう)した「倭の五王」(讃、珍、済、興、武)が記されています。

この「倭の五王」がどの歴代天皇に当たるのか、仁徳天皇だの雄略天皇だのと推論がなされているのはご存じのとおりでしょう。

ですが「日本書紀史観」から真相が見えてくることはありません。

≪統一独立国家と万世一系≫

以下の記述は『日本書紀』と大陸の正史『隋書』や新旧『唐書』をふまえて“史実”を明らかにしたものです。

『日本書紀』の記録が“事実”だと信じる「日本書紀史観」に基づいて、どの天皇が「倭の五王」なのかという詮索とは異なり、にわかには首肯できないかもしれません。

ですが、客観的な事実は、3世紀の倭の女王「卑弥呼」も、5世紀の「倭の五王」も、6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」(あめの たりしひこ)も、『日本書紀』に記されることは決してないために正体が明かされることはないのです。

なぜなら、『日本書紀』は統一独立国家「大和」と「万世一系」を主軸に編纂されているためです。

この編纂方針に反する史実はすべて闇に葬ったのが、『日本書紀』の日本書紀たる所以です。

【One Point】 畿内大和国「日本」以外に国家の存在が記されることは決してありません。

それゆえ「天皇」以外の倭王の存在も、また正体も記されることは絶対にありません。

【ご参考:『後漢書』抜粋:倭国王「帥升」】

【原文】

建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國極南海也 光武賜以印綬 安帝永初元年 安帝永初元年 倭國王帥升等獻生口百六十人 願請見

【読み下し】

建武中元2年(577年)、倭の奴国、貢ぎを奉げて朝賀す。使人は自ら大夫と称する。(奴国は)倭の極南海なり。光武帝は賜うに印綬を以ってす。

安帝の永初元年(107年)、倭国王の帥升等、生口180人を献じ、願いて見えんことを講う。

≪葬られた倭の歴代王≫

『日本書紀』を仔細に読めばわかりますよ。

「アレ? 何かヘンだな?」という箇所が案外と散見できるのです。

一方、大陸や半島の記録が正しいとはかぎりませんが、『日本書紀』と照らし合わせて辻褄合わせをしていくと、案外と史実が見えてきます。

1世紀の奴国王「帥升」(すいしょう)、3世紀の倭の女王「卑弥呼」(ひみこ)、5世紀の倭の五王「讃、珍、済、興、武」、6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」(あめ の たりしひこ)。

大陸の正史に倭王らが「朝貢」した記録はあっても、統一独立国家「大和」(日本)の正統性を記した『日本書紀』に、当然ですが九州倭国の倭王らが朝貢した記録が残されることは、いっさいありません。

なぜでしょうか?

7世紀以降の統一大和「日本」こそが、日本列島古来からの唯一の国家とする日本書紀史観によって、古(いにしえ)の九州倭国や丹後王国また国譲りにかかわる四国阿波王国由来の史実は、完全に消されているからです。

【One Point】 だって困りますもん。

『日本書紀』に「天皇」以外の大王の正当性を記せば「壬申の乱」(672)のような内乱が起きかねません。

また中大兄による「白村江の戦い」(663)に勝利した「唐」や「新羅」が内乱に乗じて攻めてくれば、日本が滅びかねないためです。

【ご参考:『魏書』抜粋:倭の女王「卑弥呼」】

【原文】

其國本亦以男子為王 往七八十年 倭國亂 相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆

【読み下し】

その国、もとまた男子を以って王となす。とどまること7、80年、倭国乱れて、相攻伐すること年を経たり。

すなわち共に一女子を立てて王となす。名づけて卑弥呼という。鬼道につかえ、よく衆を惑わす。

≪倭王「阿毎多利思北孤」≫

もう少し書いておきます。

『日本書紀』で倭王の存在が決して語られることがないのは、ご理解いただけたと存じます。

日本書紀史観に陥ると史実が見えなくなるのですが、一方、大陸の歴史には「倭王」の存在が残されています。

たとえば、「漢委奴国王」の金印で知られ『後漢書』に記される1世紀の奴国王「帥升であり、3世紀に「親魏倭王」の金印を仮綬されたと「魏志倭人伝」(『魏書』)に記される「卑弥呼であり、『宋書』に記される5世紀の倭の五王「讃、珍、済、興、武」であり、『隋書』に記される6世紀末~7世紀初頭の倭王「阿毎多利思北孤」です。

彼らは大陸国の皇帝に「朝貢」してきた九州倭国の王たちです。

ただし、最後の「阿毎多利思北孤」のみ様相が異なります。

『隋書』によると1回めの朝貢では「夜が明けると政務を弟に譲る」と仁義をきり、畿内大和国「日本」との合併後と思われる2回めの記録では「日出ずる処の天子」と自らを名乗り、ときの隋王煬帝(ようだい)に“対等だよ”と宣言しているのです。

当然、煬帝は「蛮夷の書、無礼なる者あり。二度と奏上するな!」と激怒しています。

真相は『隋書』にも『日本書紀』にも残されることはありませんが、九州倭国は大陸の冊封下から離れて、畿内国「日本」に吸収合併される体(てい)で、統一国家大和として独立したからです。

【One Point】 倭王「阿毎多利思北孤」の作戦勝ちです。

隋の国力が衰えていたことを見抜いて、自らの九州倭国を小国の弟国「日本」に吸収合併させるかたちで、隋の冊封下から離れ、独立を果たした見事な外交戦略です。

【ご参考:『随書』抜粋:「阿毎多利思北孤」】

【原文】

開皇二十年 倭王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 (中略) 使者言 倭王以天為兄 以日為弟 天未明時出聽政跏趺坐 日出便停理務 云委我弟

【読み下し】

開皇20年、倭王の姓は阿毎(あめ)、あざなは多利思北孤、号して大王というもの、使いを遣わして王宮の門にいたらしむ。(中略)

使者は言う、「倭王は天を以って兄となし、日を以って弟となす、天がいまだ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して坐す、日出ずれば、すなわち理務を停め、我が弟に委ねんという」と。

≪クーデター「乙巳の変」≫

結局、統一独立国家「大和」(日本)は、7世紀初頭に九州倭国自らによる捨て身の合併によって誕生しています。

それまでの「九州倭国」の歴史を記したのが本来の“古事記”(ふることのふみ)です。

その証拠に『古事記』は、合併時の第33代「推古女帝」で終わっています。

もちろん、現在残っている『古事記』は、『日本書紀』に準じて後日、書き直された改訂版です。

それゆえ、『日本書紀』よりも新しい記述があるなど、“偽書説”が唱えられるのはそのためです。

では、九州倭国の歴史記録はどこに消えたのでしょうか。

『日本書紀』によれば、中大兄と中臣鎌足が起こした政権奪取のクーデター「乙巳の変」(645年:いっしのへん)の翌日7月11日、蘇我本宗家の滅亡とともに『天皇記』(帝記)と『国記』を残して蘇我氏が所有していたすべての記録は焼かれたと記されています。

ウソですよ。そんなに都合よく『日本書紀』の編纂に必要な『天皇記』と『国記』のみ炎の中から拾い上げられて残ることはありません。

【One Point】 蘇我入鹿(そがの いるか)の父蝦夷(えみし)も弑逆(しいぎゃく)され、九州倭国の歴史記録は“焼失”という隠滅が行なわれたようです。

蘇我本宗家は半島にも領土を広げた九州倭国王の出自で、畿内国「日本」との合併後は事実上の大王だったといえます。

≪古来より朝鮮半島は倭国≫

最後に、朝鮮半島は6世紀まで全土ではありませんが「倭国」でした。

『後漢書』に、奴国は「倭の極南海なり」(原文:倭國之極南界也)という記述があります。

また「魏志倭人伝」(『魏書』)には、倭の「北岸狗邪韓国に到る」(原文:到其北岸狗邪韓國)と記されています。

両書の意味は同じで九州北部と朝鮮半島に「倭国」はまたがっていて、その南端=南岸(極南界)が「奴国」(なこく:福岡市周辺)で、北岸が半島南端の「狗邪韓国」(くやかんこく:倭国の領土)だという記述です。

1世紀の「奴国」の時代も、3世紀の「邪馬台国」(倭)の時代も、また4世紀末~5世紀初頭の出来事を記した「好太王碑」(広開土王碑:現中国の吉林省)にも見られるように半島北部にまで九州倭国の勢力は及んでいました。

「倭の五王」は、半島をほぼ勢力下においたために、“朝鮮半島の王”として支配権を認めるよう「宋帝」に上申したのですが、結局、王権は認められず「安東大将軍」に封じられるに留まっています。

【One Point】 というわけで「倭の五王」が『日本書紀』に記されることはありません。

唯一の例外は、半島から関東まで勢力を広げた倭王「武」こと、大泊瀬幼武天皇(おおはつせ わかたけ の すめらみこと:雄略天皇)のみは『日本書紀』も「天皇」として記さざるをえなかったようです。

【ご参考:『新唐書』抜粋:筑紫城に居す】

【原文】

其王姓阿毎氏 自言初主號天御中主 至彦瀲 凡三十二丗 皆以尊爲號 居筑紫城 彦瀲子神武立 更以天皇爲號 徙治大和州

【読み下し】

其の王の姓は阿毎(あめ)氏。

自ら言う、初めの主は天御中主と号し、彦瀲(ひこなぎさ)に至るまでおよそ三十二世、皆「尊」(みこと)を以って号となし、筑紫城に居す。

彦瀲の子、神武立ち、あらためて天皇を以って号となし、治を大和州にうつす。

※解説

この記述は、神武東征の出発地が、本来の「日向」こと“筑紫城”があった九州北部の筑紫(福岡県また筑紫平野界隈)だったことを表わしています。

しかし、それだと機内「大和国」の天皇の出自が、九州倭国だったことが知られてしまいます。

720年の『日本書紀』完成後、同8世紀の大和朝廷は、現在の宮崎県を「日向」に地名を変更しています。

そのため8世紀以降は、日向といえば南九州と思われてきました。

邪馬壹国ではなかった!

2023.04.20

[邪馬台国] ― 4.29「昭和の日」特別記念 ―

◆ 卑弥呼が都とした記事の真贋を見抜く1stステップ

俗称「魏志倭人伝」では女王「卑弥呼」が都とした“邪馬壹國”(やまいちこく:原文ママ)が記されています。

にもかかわらず、一般的には邪馬台国(やまたいこく:邪馬臺国)と呼ばれています。

“邪馬壹國”(邪馬壱国)という表記は「魏志倭人伝」どおりなので一見、正しいかのように思われがちです。

ですが事実は逆で、そのように表記した記事や動画は信ぴょう性に欠けるものにならざるをえません。

本日、牡羊宮29度、牡牛宮直前の日蝕&新月で、9日後の4月29日「昭和の日」の特別記念として上記の真相に触れておきます。

≪“邪馬壹国”ではなく邪馬台国≫

「昭和の日」は、かつては「天皇誕生日」と呼ばれ昭和天皇の誕生日でした。

3世紀末に成立した通称「魏志倭人伝」(『三国志』)の著者、晋の著作郎「陳寿」は、倭の女王「卑弥呼」が都としたところを“邪馬壱国”(やまいちこく、原文:邪馬壹國)と記しています。

で、歴史家や古代史研究者は、もとよりそんなことはご存じです。

にもかかわらず、なぜ「邪馬台国」(やまたいこく)と呼んできているのでしょうか?

歴史書の記述は、“文献批判”などといった言葉を用いるまでもなく、他の記録などと照合してどこまで正しいのか真偽を確認する作業が必要なのは基礎中の基礎だからです。

その結果「邪馬台国」が正しいと結論づけられ、事実、『梁書』(629年成立)倭の条や『北史』(659年成立)の倭国伝などでは邪馬台国と正しく記されています。

【One Point】 ということから、“邪馬壹国”(邪馬壱国)と表記する記事や動画は基礎的な確認作業が不十分なので、根拠の乏しい個人的な憶測や思い込みによって表わされています。

では、なぜ「邪馬台国」なのか根拠を述べておきます。

≪馬臺を以って都を建てる≫

かつて『邪馬台国はなかった』(1971、朝日新聞社)という書籍が出版されました。

高名な歴史研究家の著作で、ご本人は後日「あれは出版社(編集者)が勝手につけたものだ」と述べておられました。

その意味は、売らんかなのために、あえてセンセーショナルに奇をてらった題名にされたもので暗に間違い(極論)だと認めているのです。

事実、調べれば分かるのですが、陳寿が「魏志倭人伝」を記述するために参考にした記録や史書には「馬臺を以って都を建てる」と記されています。

古来は“馬臺”であった都を陳寿が“邪馬壹国”と記したのは、東夷(東の未開人の意)の倭人に“中央官庁”や“朝廷”を意味する「臺」(うてな:台)の字を用いて表記するのを厭ったからでしょう。

東夷の国ゆえ貶める意味で頭に「邪」の文字を付けて、「邪馬臺」とするにとどまらず、さらに臺(台)の字を似ている壹(壱)の字に変えて“邪馬壹國”(邪馬壱国)としたものです。

【One Point】 “邪馬壹国”が正しいと信じ込んでいる人々に多いのですが、卑弥呼に続く二代目女王も、台与(臺與:とよ)ではなく“壱与”(壹與:いよ)すなわち伊予(愛媛県)の関連だと妄想し「邪馬壹国四国説」を信じ込んでいるようです。

【ご参考:壹與(いよ)ではなく臺與(とよ)】

古来の史料には正しく「臺與」(とよ)と記されています。

陳寿は、本文に書いたような理由から「臺」の字を用いるのを厭い、邪馬臺国と同様に臺與を“壹與”に変えて「魏志倭人伝」に記しています。

「邪馬壹国四国説」を信じ込んでいる人は検証が浅く、日本古来の“四国阿波王国”と2~3世紀の卑弥呼や台与の邪馬台国を混同し、錯乱しているようです。

なぜなら、阿波徳島の古代国づくりのほうが古く由緒があり、日本独自の誇れるものになっているからです。

第一、時代が異なります。

大陸の冊封下にあった九州倭国(首都:伊都国、女王の都:邪馬台国)と、のちの大和に通じる四国に由来する古代阿波徳島を中心とした国づくりは別物です。

■忌部神社(御所神社:徳島県美馬郡つるぎ町)

≪7世紀に誕生した統一大和≫

古代日本の原点となる国づくりは、卑弥呼や台与の3世紀の邪馬台国よりも、“四国阿波王国”と呼べる阿波徳島の歴史のほうが古く由緒があります。

経緯は複雑なのですが、7世紀の統一大和の拠点となった畿内国の由縁は、忌部氏でも知られる阿波や四国にあって、卑弥呼を女王として共立した九州北部の倭国とは別の系統です。

当時、大陸の冊封下にあった奴国(博多周辺)や倭国(女王の都:邪馬台国)が、もし四国であれば、国譲りして建国された畿内大和国(日本)は、そのまま大陸の属国という口実を中国に与えることになりかねません。

そうではなく、九州倭国と畿内大和国(日本)は、6世紀まで別々で、大陸の正史『旧唐書』(くとうじょ:945年成立)には倭国伝と日本伝が別々に記されていることからもそれが分かります。

統一後の7世紀の『日本書紀』(720年奏上)の記述をうのみにして、日本は古代から単独の“統一独立国家”だったとする「日本書紀史観」を信じ込んでおられる方は、当記事の内容を“騙り”だとお感じになられるでしょう。

【One Point】 『日本書紀』は初めて「天皇」号を用いた7世紀の大和朝廷を、日本国統治の正統とする意図で編纂されたものです。

辻褄の合わない記述を客観的に種々照らし合わせていくと史実が見えてきます。

【ご参考】

九州から寺院や塔が大和に移転されたのも、九州倭国を大和畿内国に“吸収合併”という名目で、大和移転による乗っ取り併合に等しく、端緒は九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)の画策です。

【ご参考:】「阿毎多利思北孤」の正体

『隋書』には次のように記されています。

【原文】俀王姓阿毎字多利思北孤 號阿輩雞彌

【読み下し】倭王(俀)の姓は阿毎(あめ)、字は多利思北孤(たりしひこ:多利思比孤)、号は阿輩鷄彌(あほけみ、大王:おおきみ)という。

『隋書』開皇20年(600年)の遣隋使の記録です。

『日本書紀』では女帝推古天皇の時代に当たるため、男王と記される「阿毎多利思北孤」は“聖徳太子”のことだとするのが一般的な解釈ですが、太子は大王ではなく摂政なので、こじつけともいえる間違いです。

当時の倭国は、北部九州(と半島南端)で、畿内大和国は『旧唐書』では「日本」と記される別の国でした。

次の607年と608年は小野妹子で有名な遣隋使で「日出処の天子、書を日没処の天子に致す恙なきや…」という一文が有名で、これは九州倭国と統一大和の合併報告であり、大陸国の冊封下から離れた“独立宣言”でもあります。

『旧唐書』「日本伝」の冒頭には次のように記されています。

【原文】日本國者倭國之別種也以其國在日邊(以下略)

【読み下し】日本国は倭国の別種なり。その国は日辺にあるをもって(以下略)

意味は、九州倭国の東に日本国があり、同じ倭人の国だと記されています。

当初からの「統一独立国家大和」だったというのは『日本書紀』のプロパガンダで、史実は7世紀初頭に九州倭国と畿内大和国(日本)が合併して統一独立国家大和が誕生しています。

≪偽りの“大化の改新”≫

『日本書紀』の記述は、史実をベースにしつつも、意図的なプロパガンダ(政治宣伝)を兼ねた歴史書です。

当時は国内外ともに危機的な状況にあって、早急に諸国の豪族やその祖神を天皇と大和政権のもとにまとめ、受け入れつつ統合することで唐や新羅の侵攻に備える必要がありました。

そのため、壬申の乱(672年)に勝利した天武天皇(てんむ)の皇子:舎人親王(とねり しんのう)を日本書紀編纂の総裁に担いで、中臣鎌足の子:藤原不比等の天才的な知恵を交えて、統一独立国家「大和」の基盤形成と、第41代持統天皇から孫の文武天皇への「万世一系」の定着を主軸に歴史編纂がなされています。

美しい「日本書紀史観」を信じ込むことは悪いことではありませんが、史実は別というご認識は必要だというお話です。

史実は、九州倭国王「阿毎多利思北孤」こと蘇我氏が、当時は小国で“弟分”にあたる畿内大和国日本に九州倭国を吸収合併させるかたちで大陸の冊封下から離れ、仏教文化とともに統一大和の実質上の大王(天皇)として7世紀前半の政務を司っています。

【One Point】 畿内大和国から見れば、外様の“蘇我政権”を面白く思わなかったのは当然です。

“中大兄”(天智天皇)と“中臣鎌足”(藤原鎌足)は、大極殿で3代目蘇我大王入鹿を殺害し、政権奪取となる「乙巳の変」(645年)を起こしています。

■石舞台古墳(奈良県高市郡明日香村)

≪創られた“聖徳太子”信仰≫

蘇我氏三代が実質的な大王(天皇)で統一独立国家に数々の功績を残したことは、『日本書紀』には絶対に書くことができません。

藤原不比等にとって父鎌足の名誉を損ないかねないお話でもあることから、横暴があったのは事実でしょうが蘇我氏を徹底的に悪者に仕立て上げて乙巳の変の弑逆クーデターを正統化するしかありません。

その後の歴史は、およそご存じのとおりです。

重要なことは、カゲから『日本書紀』の編纂に携わった不比等は、蘇我氏による「仏教導入」を含めた「冠位12階」の制定など近代化の功績を、父鎌足が中大兄とともに弑逆した蘇我大王家の業績と記すわけにはいかず、架空の人物「聖徳太子」こと“厩戸豊聡耳皇子命”(うまやと の とよとみみ の みこ の みこと)の功績として『日本書紀』に記したことです。

事実、聖徳太子の本名とされる“厩戸皇子”の名は、古代の文献には見られず、なんと巷間、聖徳太子が定めたとされる「冠位12階」は、603年の『日本書紀』に記された制定よりも早く、九州倭国王阿毎多利思北孤が最初に隋に使いを送った600年の項にすでに記録が残されています。

ちなみに「万世一系」は、第40代天武天皇の発案(意志)で、その妃第41代持統天皇が定着実現(実体)に命をかけ、両天皇の皇子舎人親王と直臣藤原不比等による理論化(関係性)となる歴史書『日本書紀』によって今日まで存続しています。

【One Point】 なぜ万世一系が奇跡的に続いているのかというと、宇宙この世界の根幹法則「基本三数」にのっとっているからです。

相応の紆余曲折はあっても「天運」を伴ないつつ継続しているのはそれゆえです。

【ご参考:『隋書』に記された冠位12階】

第1回遣唐使は開皇20年(600年)に九州倭国王「阿毎多利思北孤」が派遣したものです。

そこには『日本書紀』の制定よりも早く、冠位12階が次のように記されています。

【原文】 内官有十二等 一曰大徳 次小徳 次大仁 次小仁 次大義 次小義 次大禮 次小禮 次大智 次小智 次大信 次小信 員無定数

【読み下し】 内官に12等あり、(中略)、員に定数無し。

「徳仁義礼智信」の順番で、一方『日本書紀』は「徳仁礼信義智」の順です。

ですが、儒教の徳目を用いた冠位12階なのは同じで、九州倭国での内官制度を合併後の統一大和でもそのまま用いていたのです。

◆ 卑弥呼が都とした記事の真贋を見抜く1stステップ

俗称「魏志倭人伝」では女王「卑弥呼」が都とした“邪馬壹國”(やまいちこく:原文ママ)が記されています。

にもかかわらず、一般的には邪馬台国(やまたいこく:邪馬臺国)と呼ばれています。

“邪馬壹國”(邪馬壱国)という表記は「魏志倭人伝」どおりなので一見、正しいかのように思われがちです。

ですが事実は逆で、そのように表記した記事や動画は信ぴょう性に欠けるものにならざるをえません。

本日、牡羊宮29度、牡牛宮直前の日蝕&新月で、9日後の4月29日「昭和の日」の特別記念として上記の真相に触れておきます。

≪“邪馬壹国”ではなく邪馬台国≫

「昭和の日」は、かつては「天皇誕生日」と呼ばれ昭和天皇の誕生日でした。

3世紀末に成立した通称「魏志倭人伝」(『三国志』)の著者、晋の著作郎「陳寿」は、倭の女王「卑弥呼」が都としたところを“邪馬壱国”(やまいちこく、原文:邪馬壹國)と記しています。

で、歴史家や古代史研究者は、もとよりそんなことはご存じです。

にもかかわらず、なぜ「邪馬台国」(やまたいこく)と呼んできているのでしょうか?

歴史書の記述は、“文献批判”などといった言葉を用いるまでもなく、他の記録などと照合してどこまで正しいのか真偽を確認する作業が必要なのは基礎中の基礎だからです。

その結果「邪馬台国」が正しいと結論づけられ、事実、『梁書』(629年成立)倭の条や『北史』(659年成立)の倭国伝などでは邪馬台国と正しく記されています。

【One Point】 ということから、“邪馬壹国”(邪馬壱国)と表記する記事や動画は基礎的な確認作業が不十分なので、根拠の乏しい個人的な憶測や思い込みによって表わされています。

では、なぜ「邪馬台国」なのか根拠を述べておきます。

≪馬臺を以って都を建てる≫

かつて『邪馬台国はなかった』(1971、朝日新聞社)という書籍が出版されました。

高名な歴史研究家の著作で、ご本人は後日「あれは出版社(編集者)が勝手につけたものだ」と述べておられました。

その意味は、売らんかなのために、あえてセンセーショナルに奇をてらった題名にされたもので暗に間違い(極論)だと認めているのです。

事実、調べれば分かるのですが、陳寿が「魏志倭人伝」を記述するために参考にした記録や史書には「馬臺を以って都を建てる」と記されています。

古来は“馬臺”であった都を陳寿が“邪馬壹国”と記したのは、東夷(東の未開人の意)の倭人に“中央官庁”や“朝廷”を意味する「臺」(うてな:台)の字を用いて表記するのを厭ったからでしょう。

東夷の国ゆえ貶める意味で頭に「邪」の文字を付けて、「邪馬臺」とするにとどまらず、さらに臺(台)の字を似ている壹(壱)の字に変えて“邪馬壹國”(邪馬壱国)としたものです。

【One Point】 “邪馬壹国”が正しいと信じ込んでいる人々に多いのですが、卑弥呼に続く二代目女王も、台与(臺與:とよ)ではなく“壱与”(壹與:いよ)すなわち伊予(愛媛県)の関連だと妄想し「邪馬壹国四国説」を信じ込んでいるようです。

【ご参考:壹與(いよ)ではなく臺與(とよ)】

古来の史料には正しく「臺與」(とよ)と記されています。

陳寿は、本文に書いたような理由から「臺」の字を用いるのを厭い、邪馬臺国と同様に臺與を“壹與”に変えて「魏志倭人伝」に記しています。

「邪馬壹国四国説」を信じ込んでいる人は検証が浅く、日本古来の“四国阿波王国”と2~3世紀の卑弥呼や台与の邪馬台国を混同し、錯乱しているようです。

なぜなら、阿波徳島の古代国づくりのほうが古く由緒があり、日本独自の誇れるものになっているからです。

第一、時代が異なります。

大陸の冊封下にあった九州倭国(首都:伊都国、女王の都:邪馬台国)と、のちの大和に通じる四国に由来する古代阿波徳島を中心とした国づくりは別物です。

■忌部神社(御所神社:徳島県美馬郡つるぎ町)

≪7世紀に誕生した統一大和≫

古代日本の原点となる国づくりは、卑弥呼や台与の3世紀の邪馬台国よりも、“四国阿波王国”と呼べる阿波徳島の歴史のほうが古く由緒があります。

経緯は複雑なのですが、7世紀の統一大和の拠点となった畿内国の由縁は、忌部氏でも知られる阿波や四国にあって、卑弥呼を女王として共立した九州北部の倭国とは別の系統です。

当時、大陸の冊封下にあった奴国(博多周辺)や倭国(女王の都:邪馬台国)が、もし四国であれば、国譲りして建国された畿内大和国(日本)は、そのまま大陸の属国という口実を中国に与えることになりかねません。

そうではなく、九州倭国と畿内大和国(日本)は、6世紀まで別々で、大陸の正史『旧唐書』(くとうじょ:945年成立)には倭国伝と日本伝が別々に記されていることからもそれが分かります。

統一後の7世紀の『日本書紀』(720年奏上)の記述をうのみにして、日本は古代から単独の“統一独立国家”だったとする「日本書紀史観」を信じ込んでおられる方は、当記事の内容を“騙り”だとお感じになられるでしょう。

【One Point】 『日本書紀』は初めて「天皇」号を用いた7世紀の大和朝廷を、日本国統治の正統とする意図で編纂されたものです。

辻褄の合わない記述を客観的に種々照らし合わせていくと史実が見えてきます。

【ご参考】

九州から寺院や塔が大和に移転されたのも、九州倭国を大和畿内国に“吸収合併”という名目で、大和移転による乗っ取り併合に等しく、端緒は九州倭国王「阿毎多利思北孤」(あめのたりしひこ)の画策です。

【ご参考:】「阿毎多利思北孤」の正体

『隋書』には次のように記されています。

【原文】俀王姓阿毎字多利思北孤 號阿輩雞彌

【読み下し】倭王(俀)の姓は阿毎(あめ)、字は多利思北孤(たりしひこ:多利思比孤)、号は阿輩鷄彌(あほけみ、大王:おおきみ)という。

『隋書』開皇20年(600年)の遣隋使の記録です。

『日本書紀』では女帝推古天皇の時代に当たるため、男王と記される「阿毎多利思北孤」は“聖徳太子”のことだとするのが一般的な解釈ですが、太子は大王ではなく摂政なので、こじつけともいえる間違いです。

当時の倭国は、北部九州(と半島南端)で、畿内大和国は『旧唐書』では「日本」と記される別の国でした。

次の607年と608年は小野妹子で有名な遣隋使で「日出処の天子、書を日没処の天子に致す恙なきや…」という一文が有名で、これは九州倭国と統一大和の合併報告であり、大陸国の冊封下から離れた“独立宣言”でもあります。

『旧唐書』「日本伝」の冒頭には次のように記されています。

【原文】日本國者倭國之別種也以其國在日邊(以下略)

【読み下し】日本国は倭国の別種なり。その国は日辺にあるをもって(以下略)

意味は、九州倭国の東に日本国があり、同じ倭人の国だと記されています。

当初からの「統一独立国家大和」だったというのは『日本書紀』のプロパガンダで、史実は7世紀初頭に九州倭国と畿内大和国(日本)が合併して統一独立国家大和が誕生しています。

≪偽りの“大化の改新”≫

『日本書紀』の記述は、史実をベースにしつつも、意図的なプロパガンダ(政治宣伝)を兼ねた歴史書です。

当時は国内外ともに危機的な状況にあって、早急に諸国の豪族やその祖神を天皇と大和政権のもとにまとめ、受け入れつつ統合することで唐や新羅の侵攻に備える必要がありました。

そのため、壬申の乱(672年)に勝利した天武天皇(てんむ)の皇子:舎人親王(とねり しんのう)を日本書紀編纂の総裁に担いで、中臣鎌足の子:藤原不比等の天才的な知恵を交えて、統一独立国家「大和」の基盤形成と、第41代持統天皇から孫の文武天皇への「万世一系」の定着を主軸に歴史編纂がなされています。

美しい「日本書紀史観」を信じ込むことは悪いことではありませんが、史実は別というご認識は必要だというお話です。

史実は、九州倭国王「阿毎多利思北孤」こと蘇我氏が、当時は小国で“弟分”にあたる畿内大和国日本に九州倭国を吸収合併させるかたちで大陸の冊封下から離れ、仏教文化とともに統一大和の実質上の大王(天皇)として7世紀前半の政務を司っています。

【One Point】 畿内大和国から見れば、外様の“蘇我政権”を面白く思わなかったのは当然です。

“中大兄”(天智天皇)と“中臣鎌足”(藤原鎌足)は、大極殿で3代目蘇我大王入鹿を殺害し、政権奪取となる「乙巳の変」(645年)を起こしています。

■石舞台古墳(奈良県高市郡明日香村)

≪創られた“聖徳太子”信仰≫

蘇我氏三代が実質的な大王(天皇)で統一独立国家に数々の功績を残したことは、『日本書紀』には絶対に書くことができません。

藤原不比等にとって父鎌足の名誉を損ないかねないお話でもあることから、横暴があったのは事実でしょうが蘇我氏を徹底的に悪者に仕立て上げて乙巳の変の弑逆クーデターを正統化するしかありません。

その後の歴史は、およそご存じのとおりです。

重要なことは、カゲから『日本書紀』の編纂に携わった不比等は、蘇我氏による「仏教導入」を含めた「冠位12階」の制定など近代化の功績を、父鎌足が中大兄とともに弑逆した蘇我大王家の業績と記すわけにはいかず、架空の人物「聖徳太子」こと“厩戸豊聡耳皇子命”(うまやと の とよとみみ の みこ の みこと)の功績として『日本書紀』に記したことです。

事実、聖徳太子の本名とされる“厩戸皇子”の名は、古代の文献には見られず、なんと巷間、聖徳太子が定めたとされる「冠位12階」は、603年の『日本書紀』に記された制定よりも早く、九州倭国王阿毎多利思北孤が最初に隋に使いを送った600年の項にすでに記録が残されています。

ちなみに「万世一系」は、第40代天武天皇の発案(意志)で、その妃第41代持統天皇が定着実現(実体)に命をかけ、両天皇の皇子舎人親王と直臣藤原不比等による理論化(関係性)となる歴史書『日本書紀』によって今日まで存続しています。

【One Point】 なぜ万世一系が奇跡的に続いているのかというと、宇宙この世界の根幹法則「基本三数」にのっとっているからです。

相応の紆余曲折はあっても「天運」を伴ないつつ継続しているのはそれゆえです。

【ご参考:『隋書』に記された冠位12階】

第1回遣唐使は開皇20年(600年)に九州倭国王「阿毎多利思北孤」が派遣したものです。

そこには『日本書紀』の制定よりも早く、冠位12階が次のように記されています。

【原文】 内官有十二等 一曰大徳 次小徳 次大仁 次小仁 次大義 次小義 次大禮 次小禮 次大智 次小智 次大信 次小信 員無定数

【読み下し】 内官に12等あり、(中略)、員に定数無し。

「徳仁義礼智信」の順番で、一方『日本書紀』は「徳仁礼信義智」の順です。

ですが、儒教の徳目を用いた冠位12階なのは同じで、九州倭国での内官制度を合併後の統一大和でもそのまま用いていたのです。

2024.02.17 23:05

|

2024.02.17 23:05

|